平河クラブの由来をたどると、日本の政治報道の根幹に潜む構造が見えてきます。

自民党本部内に拠点を置く平河記者クラブは、政権中枢と最も近い距離で取材を行う記者クラブとして知られています。

しかしその密接さこそが、報道の独立性を揺るがす要因ともなっています。

平河クラブ メンバーの構成や、平河クラブ 誰と検索されるほど特定が難しい匿名性、

さらには平河クラブ 記者 特定や平河クラブ 記者 一覧が存在しない理由──。

その由来を紐解くことで、記者クラブとは何かという日本独自の報道構造の実態が浮かび上がります。

記事のポイント

平河クラブの由来とは?名前に隠された政治報道の構造

「平河クラブ」という言葉を耳にしたとき、多くの人は「報道機関の一部」や「政治記者の集まり」といった漠然としたイメージを思い浮かべるのではないでしょうか。しかしその実態は、日本の政治報道のあり方やメディア構造を象徴する、非常に特殊な存在です。2025年10月に起きた「支持率下げてやる」発言事件によって、この“平河クラブ”という名前が一気に注目を集めましたが、そもそもこのクラブがどのようにして生まれ、なぜそのような名称を持つのか、そして日本の報道システムにどんな影響を及ぼしているのかを知る人は多くありません。

この章では、「平河クラブ」の由来からその構造、そして記者クラブ制度全体が持つ光と影を解き明かします。表面的なニュースの裏に隠された、日本特有の報道システムの“歪み”を知ることが、私たちが情報を見極める上で欠かせない一歩になるのです。

「平河クラブ」の読み方と「平河記者クラブ」と呼ばれる理由

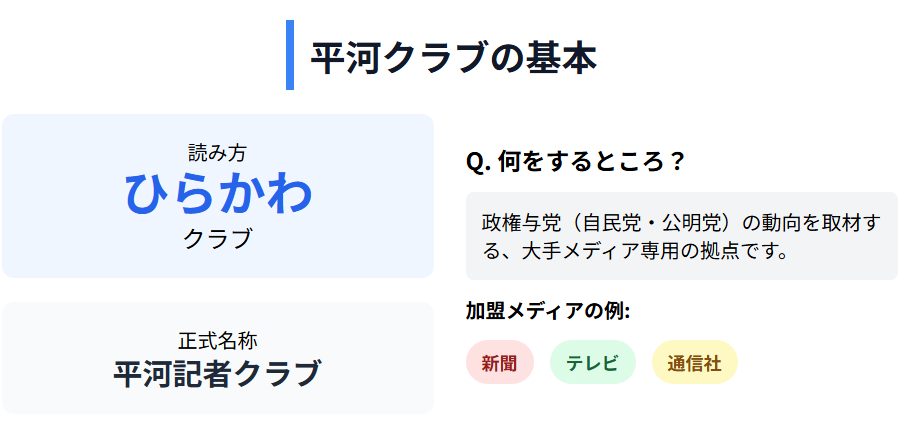

まず基本的な部分から整理しておきましょう。「平河クラブ」は「ひらかわクラブ」と読みます。正式には「平河記者クラブ」とも呼ばれており、政権与党である自民党および公明党の動向を日常的に取材するために設けられた記者クラブの一つです。

この「平河記者クラブ」という呼称は、単に「クラブ」という曖昧な言葉よりも、報道機関同士による共同取材の拠点であることを強調する意味合いを持っています。日本では多くの省庁や政党の内部、さらには地方自治体などにも「記者クラブ」が設置されています。平河クラブはその中でも特に政治中枢に直結した存在であり、「政治報道の中心」と呼ばれることもあります。

加盟しているのは、NHKや日本テレビ、朝日新聞、読売新聞、共同通信、時事通信など、国内の主要メディアばかりです。これらの社が合同で政党取材を行うことで、政府や政党からの情報を効率的に共有し、記事化する仕組みが成立しています。

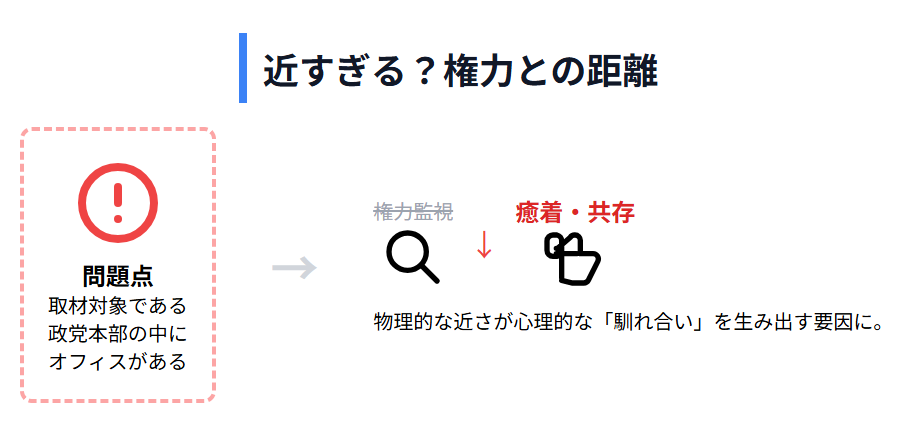

しかし、表向きの「報道の効率化」という目的の裏で、重大な問題が潜んでいます。それは、報道機関が取材対象とあまりにも近い距離にあるという点です。記者たちは党本部の中にオフィスを構え、日常的に政治家や秘書らと顔を合わせる環境にいます。これは「権力監視者」としてのメディアの立場を曖昧にし、時に癒着構造を生み出す要因にもなっているのです。

平河クラブはどこにある?その地名に由来する誕生の背景

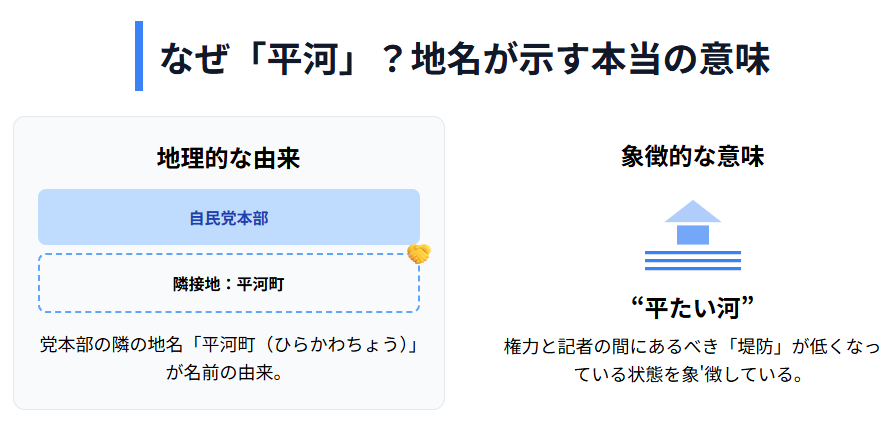

平河クラブの名称は、地理的な要素に由来します。自民党本部の所在地は東京都千代田区永田町1丁目11-23にありますが、その隣接地には「平河町(ひらかわちょう)」という地域があります。この「平河町」に由来して、記者たちの取材拠点が「平河クラブ」と呼ばれるようになりました。

つまり、名前自体が地名の一部を取って命名されたものなのです。しかし、ここには単なる住所的な理由を超えた象徴的な意味も込められています。記者クラブが「取材対象である政党本部の内部に設置されている」という点が、この名称の象徴する“近さ”を際立たせています。

記者たちの机の隣には政治家の控室があり、廊下を隔てた向こうには幹部会議室がある──そんな物理的な距離の近さが、次第に心理的な「馴れ合い」を生み、権力者と記者との間に“監視ではなく共存”という関係性を築いてしまったのです。まさに、「平河」という地名が示す“平たい河”のように、記者と権力の間に本来あるべき“堤防”が低くなってしまっているのです。

記者クラブとは何か?日本独自の制度と閉鎖性の実態

平河クラブを理解するには、まず「記者クラブ制度」そのものを知る必要があります。

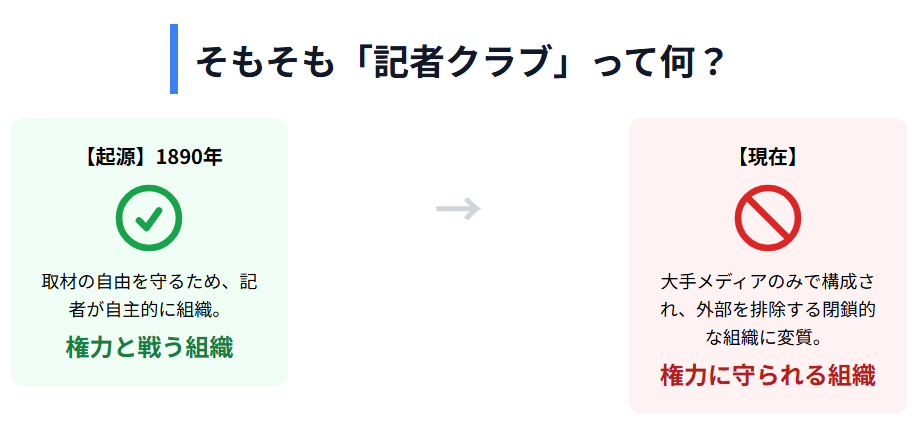

記者クラブ制度の起源は1890年(明治23年)、第1回帝国議会が開かれた際に新聞記者の取材が禁止されたことに端を発します。これに反発した記者たちが自主的に組織したのが「議会出入記者団」。つまり、もともとは取材の自由を守るための戦いから生まれた制度でした。

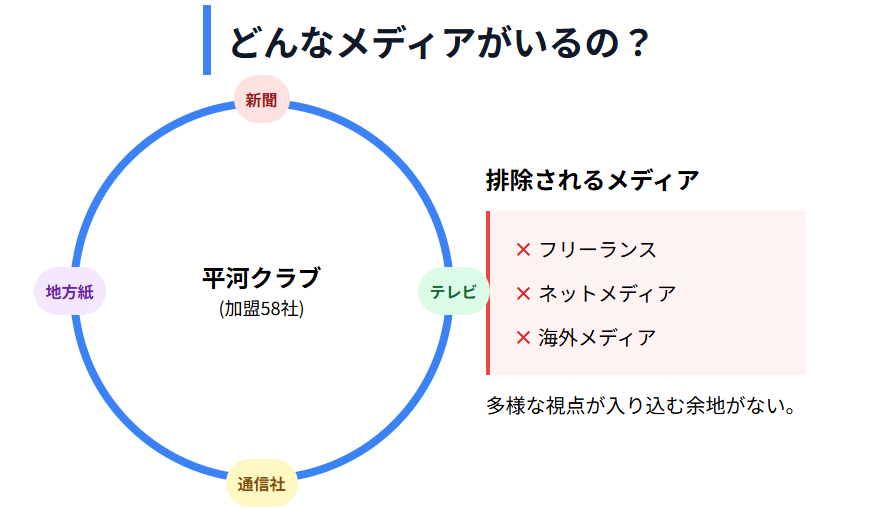

ところが、時代が進むにつれ、その性格は大きく変質します。現在の記者クラブは、全国の中央省庁、政党、警察、業界団体などに約800箇所存在し、そのほとんどが大手メディアの記者のみで構成されています。外部のフリーランス記者やネットメディア、海外報道機関の参加はほとんど認められません。

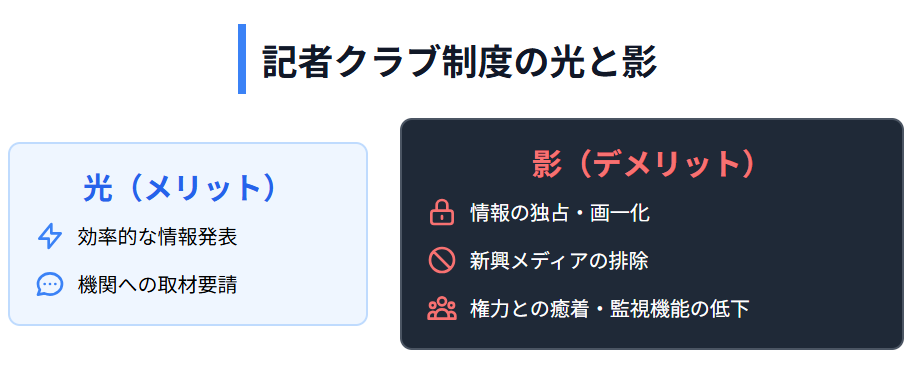

記者クラブ制度には以下のような“光と影”があります。

| メリット(制度の利点) | デメリット(批判される点) |

|---|---|

| 公的機関が効率的に情報を一斉発表できる | 情報の独占と報道の画一化が起こる |

| 記者団体として機関に取材を要請できる | フリーランスや新興メディアを排除 |

| 危機管理時の報道調整(例:誘拐報道協定) | 権力との癒着・監視機能の低下 |

もともと「権力を監視する」ために生まれた組織が、いまや「権力に守られる」構造へと転じてしまったのです。記者クラブの存在が情報の“ゲートキーパー”となり、国民に届く情報の多くがクラブ経由でフィルターにかけられるという現実があります。

平河クラブに所属するメンバー構成と加盟社の特徴

平河クラブには、新聞・テレビ・通信社など、国内主要メディアが加盟しています。最新の構成では58社が加盟しており、以下のようなメディア群が含まれています。

- NHK

- 日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京

- 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞

- 共同通信、時事通信

- 地方紙代表社(北海道新聞、中日新聞、西日本新聞など)

これらの加盟社はすべて大手報道機関であり、フリーランスや独立系メディアは一切含まれていません。クラブの運営は「幹事社」制度で回され、一定期間ごとに当番社が交代しながら会見スケジュールや取材申請の調整を行います。

平河クラブが取り扱うのは、自民党・公明党の取材が中心であり、党幹部会見、政策発表、総裁選関連、連立協議などを主な取材対象としています。そのため、政治の動向をリアルタイムで伝える上で欠かせない存在ではありますが、同時に「政治と報道が密着しすぎている」との批判も強まっています。

記者は誰なのか?個人が特定されにくい仕組みの裏側

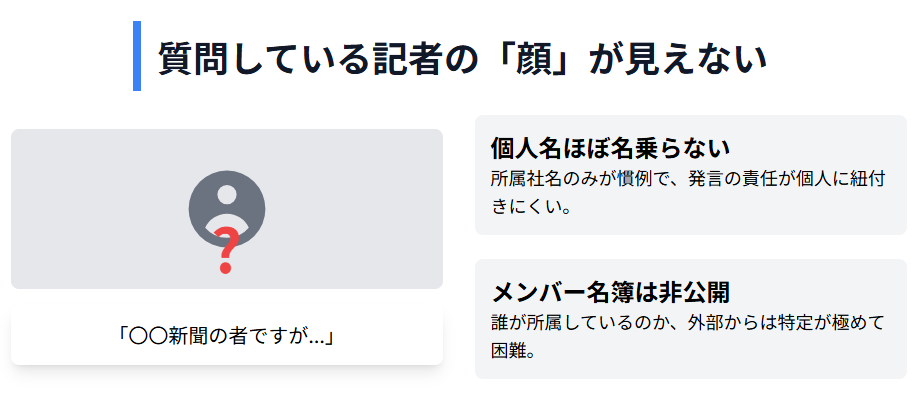

平河クラブの最大の特徴の一つが、「記者の個人が見えない」構造です。会見場で質問をする際も、「NHKです」「読売新聞です」と所属社名のみを名乗るのが慣例で、フルネームを名乗ることはほとんどありません。

そのため、発言や質問内容に対して責任を問うことが難しく、匿名性が極めて高いのです。

また、クラブ運営自体が私的な団体であるため、所属メンバーの名簿は原則非公開。交代も頻繁に行われるため、誰がいつ平河クラブに所属していたのかを外部が把握することは困難です。

この匿名性は一見、個人攻撃や脅迫から記者を守る“防御壁”として機能していますが、一方で、発言や報道に対する責任の所在を不明確にする構造でもあります。実際、2025年の「支持率下げてやる」事件のように、発言者が特定されないままメディア全体の信頼が揺らぐ事態を招く要因にもなっています。

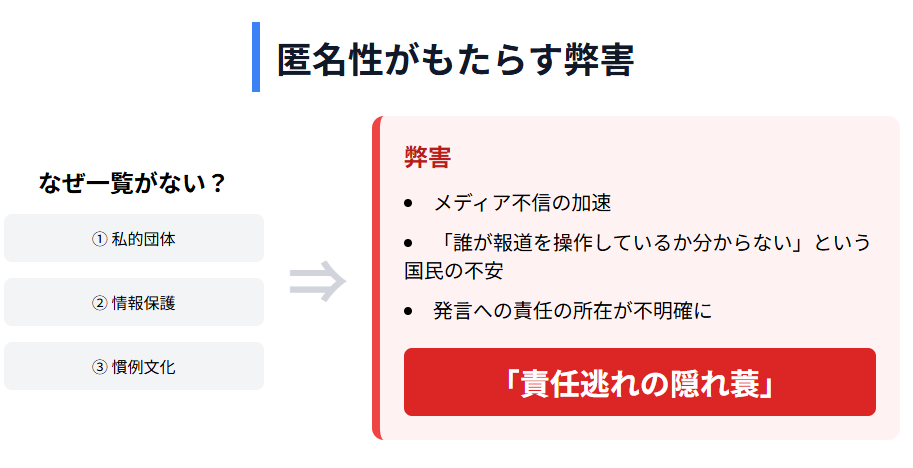

記者一覧が存在しない理由と匿名性がもたらす弊害

ではなぜ、平河クラブの記者一覧が公開されないのでしょうか。それには主に以下の3つの理由があります。

- クラブが私的団体であり、情報公開義務がないため

平河クラブは公的機関ではなく、加盟社による任意の組織です。そのため、名簿公開や透明性の義務を負っていません。 - 取材対象と密接な関係を持つため、情報保護の観点が強い

政治家との接触や情報交換が頻繁に行われる環境にあるため、個人名を公にすることで政治的圧力を受けるリスクを避ける狙いがあります。 - 慣例的な「匿名文化」の継続

記者クラブ制度そのものが長年にわたり“顔の見えない集団”として運用されており、透明化に対する意識が低いまま現在に至っています。

しかしこの匿名性が、メディア不信を加速させているのも事実です。SNS上では「記者一覧を公開すべき」「報道の責任を個人が負うべき」という声が高まり、特に「平河クラブ 記者 特定」というワードがトレンド入りするほど注目を集めました。

記者が見えないことで、報道そのものへの信頼が薄れ、国民の間には「誰が報道を操作しているのか分からない」という不安が広がっています。報道の自由を守るための匿名性が、いつの間にか「責任逃れの隠れ蓑」となってしまっている――それが、現在の平河クラブの最大の課題なのです。

平河クラブの由来と「支持率下げてやる」事件の真相

2025年10月、政治報道の信頼を根底から揺るがす事件が起きました。

それは、自由民主党本部で行われた高市早苗総裁の記者会見を前に、テレビ局のマイクが拾った一言──

「支持率下げてやる」。

このわずかな音声が、日本の報道と政治の構造的な問題を一気に炙り出したのです。

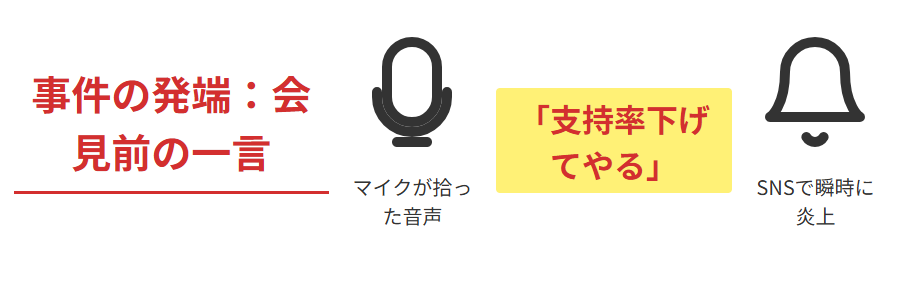

発言の主は平河クラブに所属する記者またはカメラマンとみられ、SNS上では一気に非難が殺到。

「報道の中立性はどこに行ったのか」「誰が言ったのか明らかにすべきだ」と炎上しました。

ここから、単なる一記者の“暴言”が、報道の自由と責任、そして日本独自の記者クラブ制度の歪みをめぐる国民的議論へと発展していきます。

この章では、事件の発端からSNSでの拡散、記者の特定問題、そして平河クラブという仕組みが抱える構造的問題までを、実際の資料と事実に基づいて詳しく掘り下げていきます。

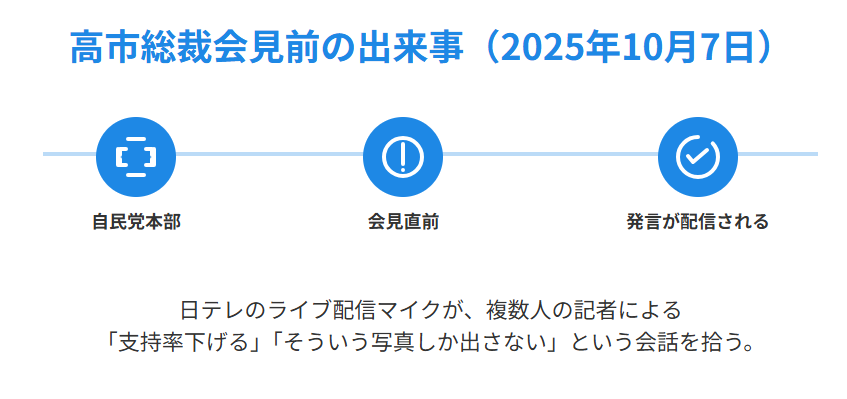

日テレでの「支持率下げてやる」発言と高市総裁会見の経緯

事件の発端は、2025年10月7日、自民党本部で行われた高市早苗総裁の会見前の出来事でした。

高市氏が会見場に現れる直前、テレビ局の日テレが行っていたライブ配信のマイクが、周囲の記者たちの雑談を拾ってしまったのです。

そこにはこうしたやり取りが含まれていました。

「支持率下げてやる」

「支持率下げるような写真しか出さねえぞ」

この発言は、笑い声とともに複数人の声で交わされたもので、放送後まもなくSNS上で拡散されました。

視聴者の多くは「マイクが拾った“報道の本音”」と受け止め、事件は瞬く間に炎上。

日テレは当初、当該音声を含む映像を一時非公開にしたため、「証拠隠滅ではないか」「都合の悪い部分を編集した」との批判がさらに高まりました。

この出来事により、「平河クラブ」という普段は報道の裏方に隠れていた存在が、一気に世間の注目を浴びることになったのです。

それまで多くの国民にとって馴染みのなかった“記者クラブ”という言葉が、SNSトレンド上位に躍り出ました。

平河クラブの記者特定をめぐるSNS上の怒りと拡散

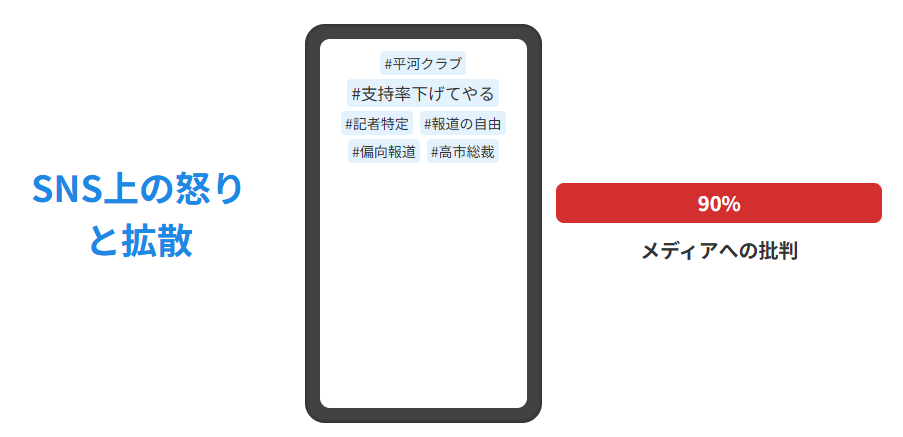

SNS(特にX=旧Twitter)では、この事件が爆発的に拡散しました。

投稿分析によると、10月7日から8日にかけて「平河クラブ」「支持率下げてやる」「記者特定」といったワードが同時にトレンド入り。

怒りの声の約9割が、メディア側への批判に集中していました。

主な投稿傾向は次の通りです。

- 「これは偏向報道の自白だ」「国民を欺くメディアの腐敗」

- 「発言者を特定して処分すべき」「平河クラブは解体しろ」

- 「笑っていた周囲の記者も同罪」「沈黙こそ共犯」

また、平河クラブの連絡先がSNS上で拡散され、抗議電話をかける動きも広がりました。

一方で、「高市潰しの陰謀だ」「マスコミが保守政治家を狙っている」という投稿も多数あり、事件は政治的対立をさらに深める結果となりました。

SNSでは、特に次のような流れが顕著でした。

| タイプ | 投稿内容 | 反応傾向 |

|---|---|---|

| メディア批判型 | 「報道の自由ではなく印象操作」 | いいね・リポスト数が最多(数万件規模) |

| 高市擁護型 | 「支持率下げてやる?逆に上げてやる」 | 保守層中心に拡散 |

| 冷静分析型 | 「制度そのものの問題だ」 | 全体の1割以下に留まる |

つまり、事件をきっかけに「平河クラブ=既得権益の象徴」というイメージが定着し、国民のメディア不信を決定的なものにしてしまったのです。

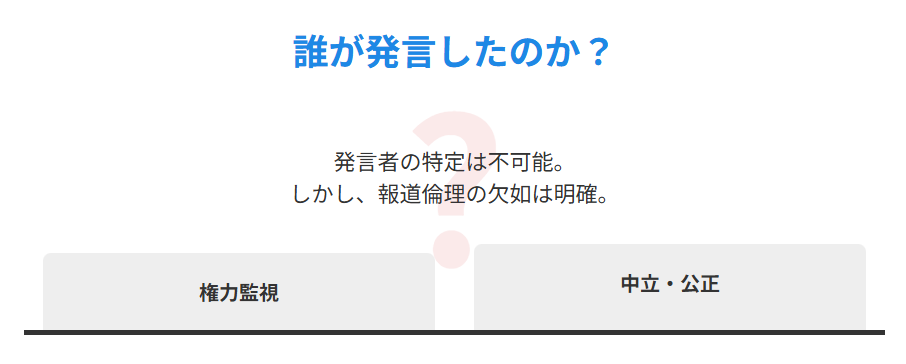

誰が発言したのか?記者の責任と報道倫理の欠如

事件後、「誰が発言したのか」をめぐってネット上では様々な憶測が飛び交いました。

一部の投稿では「日テレのカメラマンだ」「平河クラブの若手記者だ」といった未確認情報も流れましたが、確たる証拠は一切確認されていません。

この情報の初出は、ジャーナリスト・村松ひろみ氏によるブログ投稿でした。

村松氏は「オールドメディアの記者が会見前に笑いながら言っていた」と書いており、音声が広まるきっかけを作りました。

しかし、村松氏も「誰が言ったのか」という個人名や所属は明かしていません。

このため、結論として現時点では発言者の特定は不可能とされています。

それでも、SNS上では「全員同罪」「クラブ全体の責任」という声が圧倒的で、記者クラブ全体への不信と怒りが噴出しました。

報道倫理の観点から見ても、この事件は深刻です。

報道機関は政治権力を監視する立場にあるにもかかわらず、取材現場で特定の政治家を敵視するような発言が行われたことは、中立性と公正性の原則に明確に反する行為です。

記者たちの間で「その程度の冗談はよくある」という空気があったとすれば、それこそが記者クラブ制度の“腐敗”を象徴していると言えるでしょう。

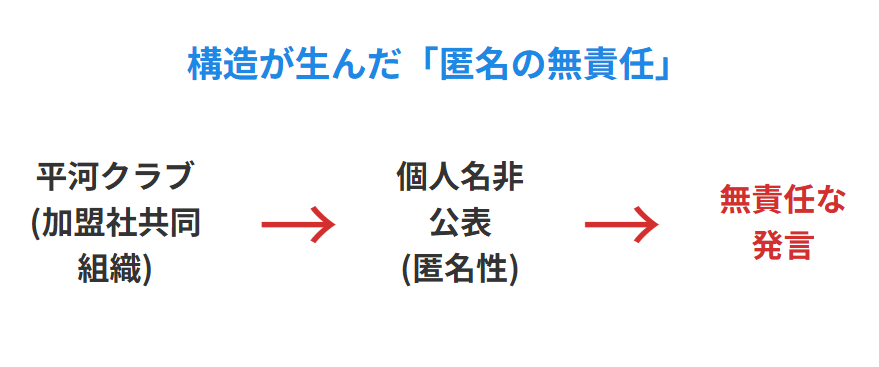

平河クラブの構造が生んだ「匿名の無責任」と世論の反発

なぜ、このような無責任な発言が生まれるのか──。

その答えは、平河クラブという構造自体にあります。

平河クラブは加盟社による共同組織であり、記者個人の実名は一切公表されません。

取材現場で質問する際も「社名+名字」で名乗るのが通例で、報道責任が「個人」ではなく「社」単位で処理されるのです。

この匿名性が、結果として「発言しても誰も責任を取らない」空気を生み出しました。

つまり、制度的に“無責任”が許容されている構造なのです。

この点を多くの国民が問題視しました。SNS上では次のような意見が目立ちました。

- 「誰も名乗らないから暴言が出る」

- 「匿名性は権力者への盾ではなく、報道の腐敗の温床」

- 「透明性ゼロの記者クラブは時代遅れ」

また、事件の直後には「記者一覧を公開せよ」という署名運動まで発足し、メディア倫理に対する国民の監視意識が急速に高まりました。

このような現象は、まさに「匿名の無責任」が生み出した世論の反発の象徴と言えるでしょう。

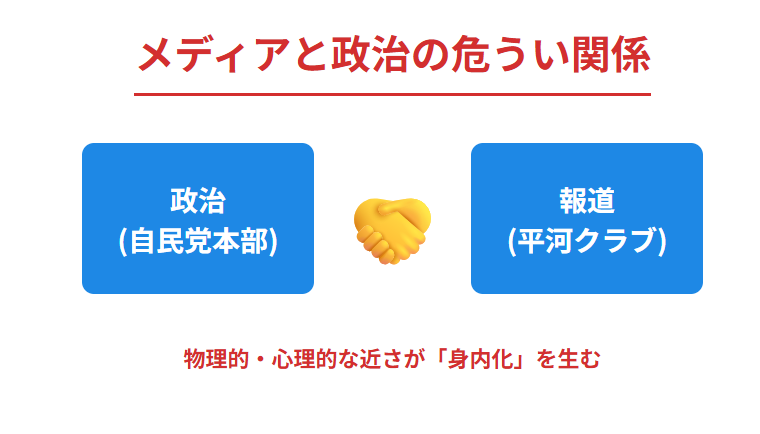

事件が示すメディアと政治の危うい関係性

この事件を単なる記者の失言として片付けるのは容易ですが、問題の本質はより深いところにあります。

平河クラブが位置するのは、自民党本部という政治の中心地。つまり、取材対象の真横に報道拠点が存在しているのです。

この物理的・心理的な近さこそが、メディアと政治の関係を歪める最大の要因です。

日常的に顔を合わせる関係性は、取材者としての緊張感を失わせ、

・“持ちつ持たれつ”の癒着構造

・特定政治勢力への忖度

・情報をもらう代わりに批判を抑える暗黙の了解

といった構図を生み出します。

つまり、記者が政治家を監視するどころか、同じ空気を吸う“身内化”が進んでいるのです。

この構造がある限り、報道の独立性は確保できません。

「支持率下げてやる」という発言は、単なる個人の軽口ではなく、報道現場の構造的な堕落を象徴するものでした。

「平河クラブ」問題から見える記者クラブ制度改革の必要性

今回の事件は、記者クラブ制度そのものの再考を促す契機となりました。

平河クラブを含む記者クラブ制度は、もともと“報道の自由”のために生まれたはずの仕組みです。

しかし現状では、情報を独占し、外部を排除し、内部の透明性すら欠く“情報カルテル”に変質しています。

改革の方向性として、次のような提案が議論されています。

| 改革案 | 内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 記者名簿の定期公開 | 所属記者の実名・担当期間を明示 | 責任の所在を明確化 |

| 会見のオープン化 | フリーランス・ネット報道にも開放 | 公平な情報アクセス |

| 会見映像のノーカット公開 | 編集による印象操作の防止 | 国民の信頼回復 |

| 倫理規定の強化 | 発言・態度に対する処分ルール | 再発防止とモラル向上 |

事件後、BPO(放送倫理・番組向上機構)への通報も増加し、

「報道倫理の自浄作用を持てるか」がメディアに突きつけられています。

平河クラブの名が象徴するのは、“政治報道の密室性”そのものです。

そして、今回の一件が示したのは──

報道が権力の監視者であるためには、まず自らの権力構造を透明化しなければならないという、重い教訓です。

この「支持率下げてやる」事件は、単なる言葉の問題ではなく、

「報道の信頼をどのように再構築するのか」という日本社会全体の課題を突きつけた事件でした。

そして、それを暴いたのは他でもない、“平河クラブ”という名前に宿る、報道の構造そのものだったのです。

総括:平河クラブの由来から見る記者クラブの闇と報道の構造について

平河クラブという一見何気ない名前の背後には、日本の報道構造の「縮図」ともいえる闇が潜んでいました。

その由来をたどると、単なる地名から生まれた組織ではなく、「政治権力と報道の距離が極端に近い」日本特有の記者クラブ制度が生み出した、根深い構造的問題が見えてきます。

2025年の「支持率下げてやる」事件は、まさにその象徴でした。

この事件が社会に投げかけた問いは、「誰が本当に国民の知る権利を守っているのか」という、報道の存在意義そのものに関わる問題です。

以下に、本記事で明らかになったポイントを整理します。

平河クラブの本質と由来の意味

- 「平河クラブ」は自民党・公明党を取材するために党本部内に設置された記者クラブ。

- 名称は隣接する「平河町」に由来するが、その“地理的近さ”は報道と権力の“心理的近さ”を象徴。

- 記者が取材対象の建物内に常駐するという構造が、監視ではなく“共存”の関係を生み出している。

記者クラブ制度が抱える構造的問題

- 記者クラブは本来、取材の自由を守るために誕生したが、今では情報の独占装置になっている。

- 外部メディアやフリーランス記者を排除し、情報の流通をクラブ内部でコントロール。

- 記者が互いに監視し合うことで、批判的な報道や独自取材が抑制される傾向にある。

- 結果として、国民に届くニュースは「権力側が許した情報」に偏りがち。

「支持率下げてやる」事件が浮き彫りにした現実

- 日テレ生配信中に拾われた「支持率下げてやる」発言が、平河クラブの閉鎖的体質を象徴。

- 発言者が特定されず、クラブ全体に責任が及ぶ構造的問題が露呈。

- SNSでは「記者一覧の公開を求める声」や「平河クラブ解体論」まで飛び交い、国民の怒りが爆発。

- 記者個人の匿名性が“責任の回避”として機能してしまう現状に、多くの人が不信感を募らせた。

メディアと政治の「癒着構造」

- 政治家と記者が日常的に顔を合わせることで、“馴れ合い”が常態化。

- 報道が権力監視ではなく、権力に同化する構造が形成されている。

- 発言や情報を“忖度”して扱う風潮が根強く、報道の自由が形骸化。

- 事件を通して、「報道が権力に近すぎる」という構造的な問題が再認識された。

記者クラブ制度改革の必要性

平河クラブ問題をきっかけに、次のような改革案が社会的議論として浮上しました。

| 改革の方向性 | 具体的な提案 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 透明性の確保 | 記者名簿や所属社の定期的な公開 | 責任の所在を明確化 |

| 公開性の拡大 | 会見のオープン化・ネット報道への開放 | 公平な情報アクセス |

| 報道倫理の再構築 | 倫理ガイドラインと処分ルールの整備 | 信頼回復と自浄作用の強化 |

| 技術による透明化 | 会見映像や資料のノーカット配信 | 編集操作への不信を解消 |

これらの改革は単に制度の改修ではなく、「報道を誰のために行うのか」という倫理的原点への回帰でもあります。

今後の報道に求められる姿勢

- 距離の確保:報道と権力の間に健全な緊張関係を取り戻すこと。

- 透明性の強化:取材過程や関係性をオープンにする姿勢。

- 責任の明確化:記者個人が自らの発言と報道に責任を持つ文化の醸成。

- 多様な報道主体の共存:大手メディアだけでなく、独立系・ネット報道も公正に扱う仕組み。

総括として

平河クラブの由来をたどると、そこに浮かび上がるのは「報道の原点を見失った日本のマスコミの姿」です。

地名から取られた“平河”という穏やかな響きの裏に、権力と報道が癒着し、匿名の中で責任が曖昧になる構造が潜んでいました。

そして、今回の事件は、単に一記者の発言ではなく、

**「閉ざされた報道構造が生んだ必然の結果」**だったと言えるでしょう。

私たちが問うべきは、誰が発言したかではなく──

「なぜそのような発言が生まれる環境が存在しているのか」という本質です。

報道の信頼を取り戻す第一歩は、

国民が「報道を疑う目」を持ち、同時に「透明で誠実な報道」を支持する意識を育てること。

平河クラブ問題は、そのための“鏡”となる出来事でした。

日本の報道が再び信頼を取り戻すかどうかは、メディア自身の覚悟と、国民の監視の目にかかっています。

コメント