動物言語学という新しい分野を切り拓く研究者、鈴木俊貴氏。テレビ出演や講演会でその活躍を目にし、彼のプライベート、特に結婚や妻について気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、鈴木俊貴氏の結婚に関する情報や、彼を支える家族、特に両親のエピソードに迫ります。さらに、彼の輝かしい経歴や、シジュウカラ研究の「何がすごい」のか、ダーウィンの進化論との関係性、そして現在の東京大学での活動まで、Wikipediaの情報も交えて徹底解説。

ベストセラーとなった本の内容、愛犬(犬)との心温まる関係、インスタなどSNSの活用法まで、鈴木氏の人物像を多角的に紹介します。

鈴木 俊貴 (Toshitaka Suzuki) – マイポータル – researchmap↗

記事のポイント

鈴木俊貴の妻は?結婚や家族を調査

結婚と妻に関する公式情報

まず結論からお伝えすると、2025年現在、鈴木俊貴氏が結婚している、あるいは妻がいるという事実は公表されていません。

各種インタビューや公式プロフィール、報道などを調査しましたが、本人の口から結婚や配偶者について語られた情報は見つかりませんでした。

著名な研究者や文化人の中には、自身の研究活動に集中するため、または家族のプライバシーを保護するために、私生活に関する情報を意図的に公開しない方も多くいます。鈴木氏も同様に、公の場では研究活動に関する発信を主としており、プライベートとは一線を画しているものと考えられます。

したがって、この記事では憶測を避け、彼自身が公の場で語っている「家族」、すなわち彼を支えた両親や、研究哲学を体現する愛犬との関係性に焦点を当てていきます。

家族構成について

前述の通り、鈴木俊貴氏の妻や結婚に関する情報はありませんが、彼が公の場で語る「家族」として、両親と愛犬の存在が知られています。

特に彼のご両親は、鈴木氏が動物言語学者としての道を歩む上で、非常に大きな影響を与えた存在です。また、愛犬「くーちゃん」との関係は、彼の研究姿勢そのものを表すものとして多くの人々に知られています。

研究者のプライベートはご本人の意思で非公開とされることが多いため、ここでは公表されている情報に基づき、彼の人物像と研究の背景を深く掘り下げていきます。

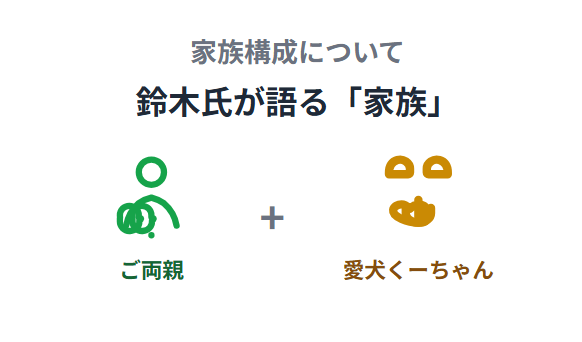

鈴木俊貴の両親の献身的なサポート

鈴木俊貴氏の科学者としての原点は、ご両親の深い愛情と大きな決断によって育まれました。彼は幼少期から生き物に対して並外れた関心を持っていましたが、両親はその才能をただ見守るだけでなく、積極的に育むための環境を整えました。

その最も象徴的なエピソードが、彼が4、5歳の頃の茨城県への引越しです。

当時、一家は東京に住んでいましたが、両親は「俊貴を自然のなかで育てたかったから」という理由で、自然豊かな茨城県への移住を決断します。この決断がどれほどのものだったかは、お父様の通勤時間に表れています。茨城の自宅から東京の職場まで、片道2時間もの時間をかけて毎日通勤していたのです。

これは単なる「応援」ではなく、家族の生活そのものを息子の可能性に捧げるという、計り知れないほどのサポートでした。この幼少期の経験が、自然の中で対象を深く、辛抱強く観察するという、鈴木氏の研究スタイルの礎を築いたことは間違いありません。

愛犬くーちゃんのエピソード

鈴木氏の家族として欠かせないもう一人の存在が、愛犬の「くーちゃん」です。彼がくーちゃんに見せる愛情は、単なるペットへの愛にとどまらず、彼の研究哲学そのものを映し出しています。

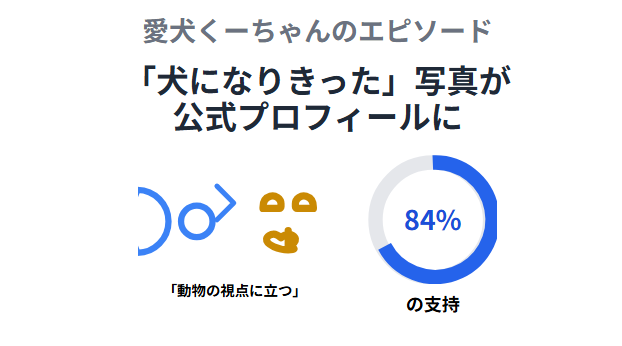

この関係性を世に知らしめたのが、2024年の「World OMOSIROI Award」受賞の際のエピソードです。

彼は自身のX(旧Twitter)で、賞の公式プロフィール写真の投票を呼びかけました。2枚は研究者らしい写真でしたが、3枚目はなんと、愛犬くーちゃんと同じ目線になるよう四つん這いになり、口に枝をくわえて“犬になりきった”姿だったのです。

この投稿は大きな反響を呼び、最終的に18万票以上のうち、実に84%以上という圧倒的な支持を得て、この「犬になった」写真が選ばれました。

この写真について、鈴木氏は「動物を理解する上で大切にしていることは、彼らの視点に立って世界を眺めてみることです」と語っています。これは単なるユーモラスな写真ではなく、彼の研究の根幹にある「対象への共感と視点の同化」という哲学を、誰もが楽しめる形で伝えた素晴らしい例となりました。

経歴と学歴

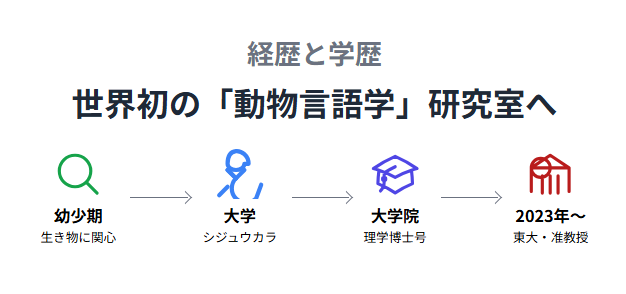

鈴木氏の経歴は、幼少期からの「好き」という純粋な探求心が、いかにして世界的な学問の領域を切り拓く力になったかを示しています。

幼少期から大学院まで

1983年に東京都練馬区で生まれた彼は、幼い頃から生き物の観察に夢中になる少年でした。その情熱は尽きることなく、桐朋高等学校を卒業後、東邦大学理学部生物学科へ進学します。大学3年生の冬、卒業論文のテーマを探しに訪れた軽井沢の森で、シジュウカラの鳴き声が持つ複雑な世界に出会い、彼の運命が決定づけられました。その後、立教大学大学院で理学博士号を取得しています。

主な職歴

博士号取得後は、日本学術振興会特別研究員(SPD)や京都大学白眉センター特定助教といった、国内でも特に優秀な若手研究者に与えられるポジションを歴任し、着実に研究実績を積み重ねていきます。そして2023年4月、東京大学の先端科学技術研究センター准教授に就任し、世界初となる「動物言語学」を専門とする研究室を立ち上げました。

主な経歴は以下の通りです。

| 年月 | 所属機関・役職 |

|---|---|

| 2012年4月 | 立教大学理学部 特別研究員 |

| 2013年4月 | 総合研究大学院大学 日本学術振興会特別研究員(SPD) |

| 2016年4月 | 京都大学生態学研究センター 研究員 |

| 2018年9月 | 東京大学大学院総合文化研究科 助教 |

| 2019年4月 | 京都大学白眉センター 特定助教 |

| 2023年4月 | 東京大学先端科学技術研究センター 准教授 |

鈴木俊貴の妻も支える研究と功績

鈴木俊貴のWikipediaと受賞歴

鈴木俊貴氏の功績は、数々の権威ある賞によっても証明されています。彼の日本語版Wikipediaには、その輝かしい受賞歴が詳細にまとめられており、彼の研究がいかに学術界で高く評価されているかが分かります。

特に注目すべき賞をいくつか紹介します。

| 受賞年 | 賞の名称 | 概要 |

|---|---|---|

| 2013年, 2021年 | 日本動物行動学会賞 | 自身の専門分野である動物行動学で2度にわたり最高の評価 |

| 2018年 | 日本生態学会宮地賞 | 生態学の分野で顕著な功績をあげた研究者に贈られる名誉ある賞 |

| 2021年 | 文部科学大臣表彰若手科学者賞 | 将来を期待される若手研究者に対して国が贈る極めて権威の高い賞 |

| 2024年 | World OMOSIROI Award | 科学的な面白さや独創性を評価する国際的な賞 |

| 2025年 | 河合隼雄学芸賞 | 著書が科学の枠を超え、広く文化的な影響力を持つと評価 |

これらの受賞歴は、彼の研究が専門分野だけでなく、科学コミュニケーションや人文学の領域にまで大きなインパクトを与えていることを物語っています。

「何がすごい」のか研究内容を解説

鈴木俊貴氏の研究が「何がすごいのか」、その核心を3つのポイントに絞って解説します。

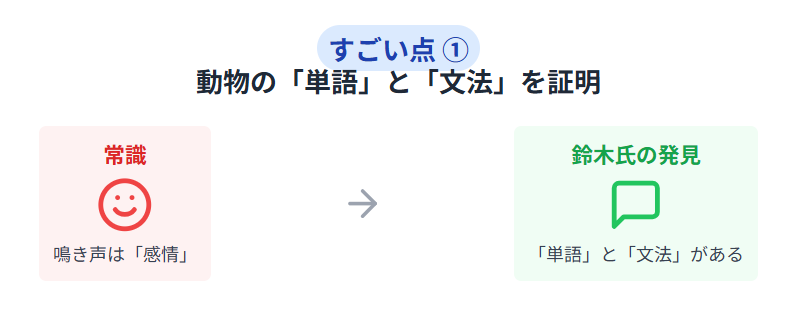

1. 動物の「単語」と「文法」を証明

それまでの常識では、動物の鳴き声は恐怖や喜びといった「感情の表出」に過ぎないと考えられていました。しかし鈴木氏は、シジュウカラの鳴き声に特定の意味を持つ「単語」が存在し、それらをルール(文法)に従って組み合わせることで新しい意味の「文章」を作っていることを、厳密な科学的手法で証明しました。これは、動物のコミュニケーション能力に対する私たちの理解を根底から覆す、革命的な発見でした。

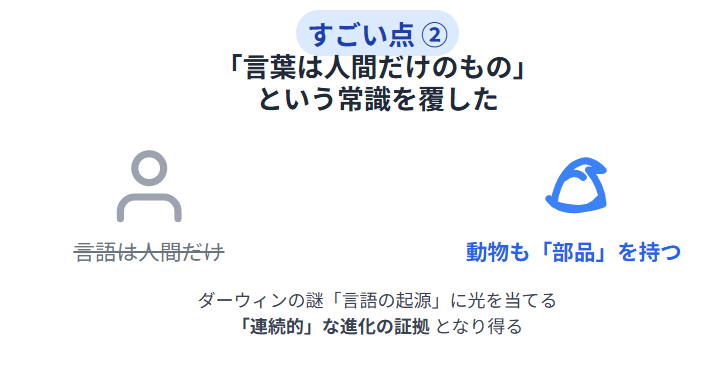

2. 「言葉は人間だけのもの」という常識を覆した

古代ギリシャの哲学者アリストテレスの時代から、複雑な「言語」は人間を他の動物から区別する特別な能力だと考えられてきました。鈴木氏の研究は、この人間中心的な考え方に科学的な証拠をもって異を唱えるものです。

この発見は、チャールズ・ダーウィンの進化論における大きな謎の一つであった「言語の起源」にも新たな光を当てます。言語は人間だけに突発的に生まれたのではなく、その基本的な「部品」は他の動物も進化の過程で独自に発達させてきた可能性を示唆しており、言語能力が「連続的に」進化した証拠となり得るのです。

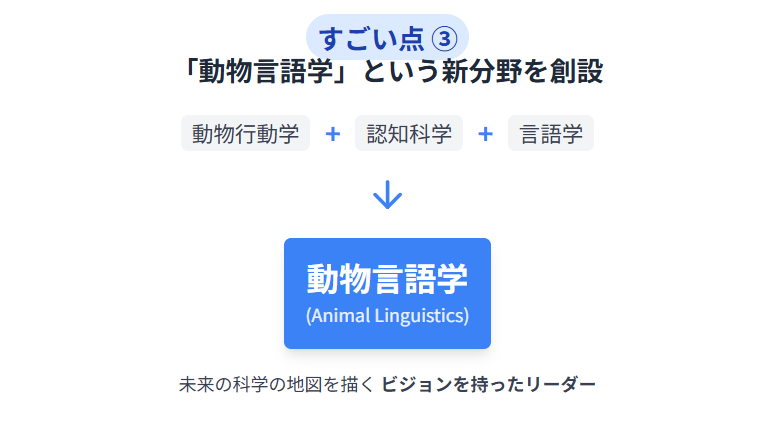

3. 「動物言語学」という新分野を創設

鈴木氏は、単に一つの発見をしただけではありません。彼は自身の研究を発展させ、動物行動学、認知科学、言語学を融合させた「動物言語学 (Animal Linguistics)」という新たな学問分野の創設を提唱しました。これは、彼が単なる研究者にとどまらず、未来の科学の地図を描くビジョンを持ったリーダーであることを示しています。

シジュウカラ研究の発見

鈴木氏の研究の中核をなすのが、身近な野鳥であるシジュウカラの言語解読です。

単語の解読

彼の研究は、大学3年生の時に軽井沢の森で「鳴き声に意味があるのではないか」という仮説を立てたことから始まりました。地道な観察と実験の末、彼はシジュウカラの「単語帳」を次々と解き明かしていきます。

- 「ピーツピ」: 警戒を促す言葉。「危ない!」

- 「ヂヂヂヂ」: 仲間を集める言葉。「集まれ!」

- 「ジャージャー」: 天敵であるヘビの存在を伝える専用の言葉。「ヘビだ!」

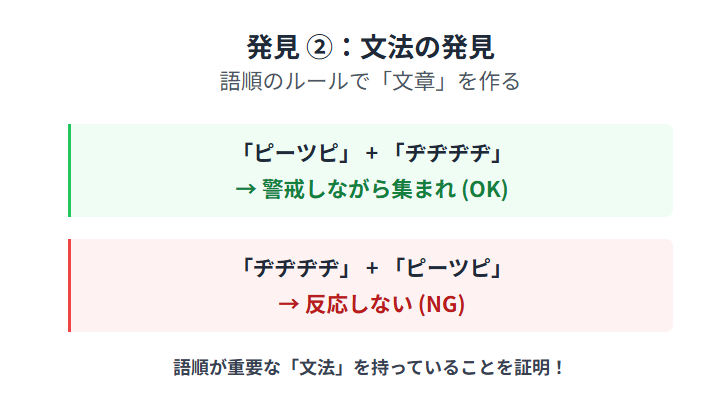

文法の発見

彼の研究が世界的な注目を浴びる決定打となったのが、「文法」の発見です。シジュウカラは、「ピーツピ(警戒しろ)」と「ヂヂヂヂ(集まれ)」という2つの単語を組み合わせ、「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と鳴くことで、「警戒しながら集まれ(天敵を追い払うぞ)」という新しい文章を作り出すことができます。

驚くべきは、この語順が重要であることです。語順を入れ替えて「ヂヂヂヂ・ピーツピ」と再生しても、シジュウカラは正しく反応しません。これは、彼らが単なる単語の羅列ではなく、意味を正しく伝えるための「語順のルール=文法」を持っていることを明確に示しています。

研究への情熱

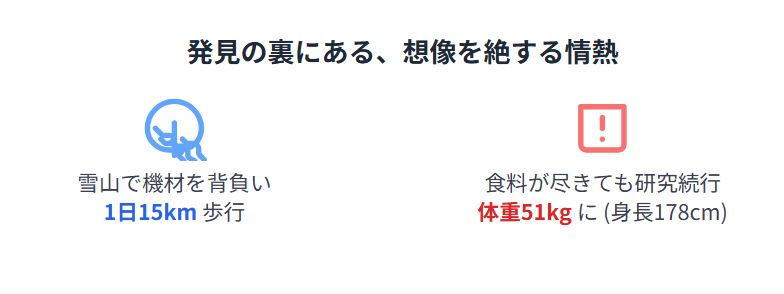

こうした輝かしい発見の裏には、想像を絶するほどの情熱と犠牲がありました。学生時代、研究費が乏しかった頃、彼は雪山で多くの機材を背負い一日15km以上も歩き、暖房のない一泊500円の部屋に泊まり込みました。ある時は、食料が尽きても「データが4つ取れる」と米だけを食べ続け、身長178cmに対し体重が51kgまで落ちたこともあったといいます。

鈴木俊貴と東京大学の研究室

2023年4月、鈴木氏は東京大学先端科学技術研究センター(RCAST)の准教授に就任しました。ここで彼は、自身のライフワークである「動物言語学」を体系的に研究するため、世界で初めてとなる「動物言語学分野 鈴木研究室」を設立しました。

研究室のミッション

この研究室のミッションは、動物の鳴き声やジェスチャーが持つ意味や機能を解明するだけでなく、それらを生み出す認知能力がどのように進化したのかを探求することです。最終的には、動物とヒトのコミュニケーション能力を比較することで、私たち自身の「言語」がどのようにして生まれたのかという、進化の根源的な謎に迫ることを目指しています。

研究室は東京都目黒区駒場にあり、公式サイトでは研究やメディアに関する問い合わせ窓口も公開されています。

また、鈴木氏は全国各地で精力的に講演会活動も行っています。その聴衆は大学の研究者だけでなく、一般市民や学生など多岐にわたり、フランスの言語学会に招聘されるなど、国際的にも高く評価されています。

ベストセラー本を紹介

鈴木氏の功績が広く知られるようになった大きなきっかけの一つが、彼の執筆活動です。彼は、自身の研究成果を一般の人々にも分かりやすく伝える卓越した才能を持っています。

『僕には鳥の言葉がわかる』

彼の名を一躍有名にしたのが、初の単著『僕には鳥の言葉がわかる』(小学館)です。この本は、科学エッセイでありながら、ユーモアあふれる語り口と、彼自身が描いた可愛らしいイラストが特徴で、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。発売後、累計10万部を超えるベストセラーとなり、新潮ドキュメント賞、河合隼雄学芸賞など数々の賞を総なめにしました。

その他の著作

他にも、ゴリラ研究の世界的権威である山極壽一氏との共著や、自身が監修した絵本など、多くの著作があります。

| タイトル | 出版社 | 概要 |

|---|---|---|

| 『動物たちは何をしゃべっているのか?』 | 集英社 | 山極壽一氏との共著。霊長類と鳥類の専門家が語り合う。 |

| 『にんじゃ シジュウカラのすけ』 | 世界文化社 | 鈴木氏が監修した絵本。子どもが科学に触れられる工夫。 |

鈴木俊貴の妻についてのまとめ

この記事では、「鈴木俊貴の妻」という疑問から始まり、彼の人物像と功績について詳しく解説してきました。最後に、記事の要点をまとめます。

- 鈴木俊貴氏の妻や結婚に関する情報は公表されていない

- 著名な研究者であり、プライバシー保護のため私生活は非公開とみられる

- 彼が公に語る家族は、彼の成長を支えた両親と愛犬くーちゃん

- 両親は鈴木氏の才能を育むため、東京から茨城への移住を決断

- 父親は息子のために片道2時間の長距離通勤を続けた

- 愛犬くーちゃんとのエピソードは、彼の研究哲学を象徴している

- World OMOSIROI Awardの写真投票で、犬になりきった姿が話題となった

- 経歴は東邦大学理学部から立教大学大学院で理学博士号を取得

- 2023年4月からは東京大学先端科学技術研究センターの准教授に就任

- シジュウカラの鳴き声に「単語」と「文法」があることを世界で初めて証明

- この発見が鈴木俊貴氏の「何がすごいのか」という功績の核心

- ダーウィンの進化論における「言語の起源」の謎に迫る重要な研究

- 講演会も国内外で精力的に行っている

- 鈴木俊貴氏の妻に関する情報はないが、両親や愛犬という家族の支えが偉大な功績に繋がっている

コメント