映画君たちはどう生きるかに登場する不思議な鳥は、ハシビロコウなのかアオサギなのか――SNSでも話題になったその正体について、多くの人が混乱しています。

本記事では、ポスターに描かれた鳥の種類を徹底調査し、ヒミ・ヒサコ・キリコといった登場人物との関係性、さらには「難しい」「どういうこと」と感じた方へのヒントまで網羅。白い生き物の謎や、amazonプライムでの配信情報も解説します。映画の本質に迫る深掘り記事を、ぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

- ポスターの鳥はハシビロコウではなくアオサギ

- 青サギが眞人やヒミに与える象徴的な役割とは

- 鳥の描写が映画を「難しい」と感じさせる理由

- ヒサコやキリコとの関係から読み解く鳥の意味

- 映画の配信状況とamazonプライムでの視聴可否

君たちはどう生きるかのポスターはハシビロコウ?鳥の種類は?

映画『君たちはどう生きるか』のポスターに描かれている不思議な鳥の存在は、公開当初から多くの視聴者の注目を集めてきました。その独特な姿から「これはハシビロコウでは?」と推測する声がSNSなどで多数挙がったことは記憶に新しいところです。しかしながら、その正体について深掘りしていくと、単なる鳥類図鑑的な分類を超えた意味が見えてきます。本見出しでは、まずこの鳥が本当にハシビロコウなのかという点から確認し、さらに作品内での象徴性、主人公との関係性、そして他のキャラクターとの関連などを解説していきます。

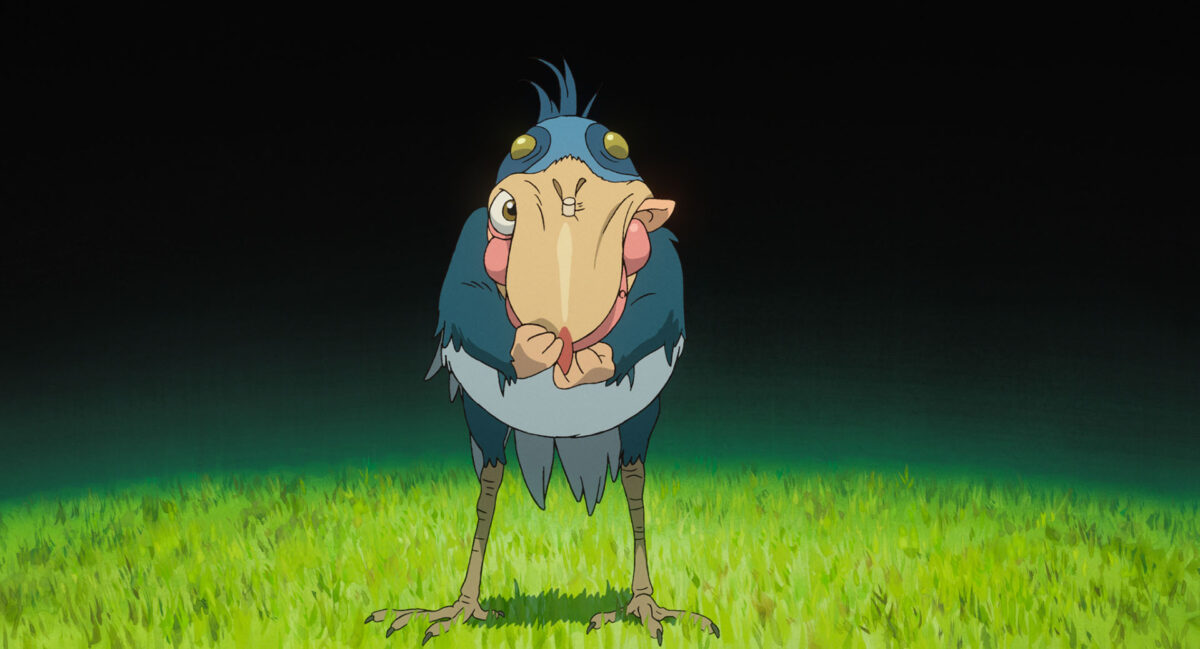

ポスターの鳥がハシビロコウは間違い

映画ポスターに描かれている鳥は、目つきが鋭く、頭部が大きく嘴が特徴的な姿をしており、多くの人が一目見て「ハシビロコウ」だと判断したようです。実際、ハシビロコウはアフリカに生息する大型の鳥であり、その独特の無表情かつ堂々とした佇まいから日本でも人気を集めている鳥のひとつです。

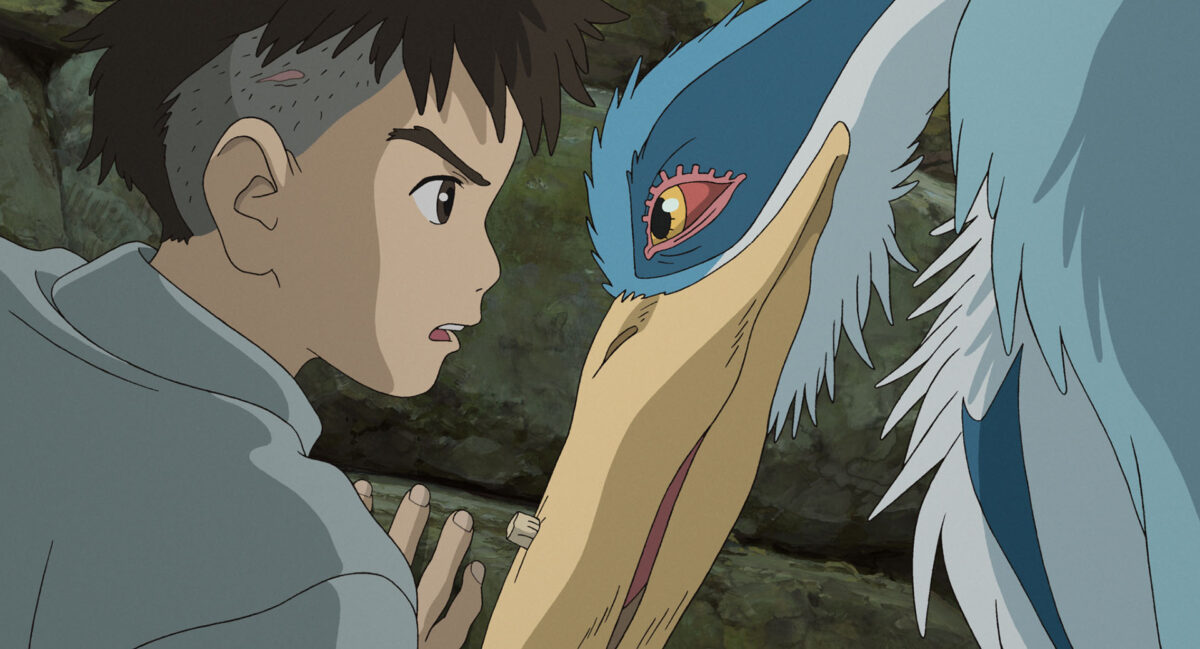

しかし、『君たちはどう生きるか』の作中でこの鳥は「青サギ」として明言されており、正式なキャラクター名も「青サギ」あるいは「サギ男」とされています。つまり、ポスターの鳥はハシビロコウではなく、アオサギをベースに創作されたキャラクターなのです。アオサギは日本を含む広範囲に生息しており、そのスマートな体型と首の長いシルエットが特徴的ですが、映画ではそのアオサギに人間的な特徴を加え、幻想的なキャラクターとして描かれています。

この誤認は、アニメーションならではの誇張された表現や意図的なデザイン変更によるものと考えられます。宮崎駿監督はしばしば実在の動物や自然物をベースにしながら、独自の解釈を加えて作品世界を構築するため、外見が似ていたとしても、それは意図的な演出の一環に過ぎません。

鳥の存在が眞人に与えた内面的変化とは?

青サギは、単なるガイド役ではなく、主人公・眞人の内面的成長を促す象徴的な存在です。物語の序盤では、青サギは不気味で信用ならない存在として登場しますが、次第に眞人と信頼関係を築いていきます。

眞人は、母を亡くした喪失感と新しい家族への複雑な感情を抱えながら、疎開先で青サギと出会います。最初に青サギが語りかけてくる場面では、「母君のご遺体を見ていらっしゃらないでしょう。あなたの助けを待っていますぞ」という不穏な言葉を発し、眞人を混乱させます。しかしこの言葉をきっかけに、眞人は自身の内面と向き合うことになり、塔を通じて「下の世界」へと旅立つ決意を固めます。

この「旅」は、単に夏子を救うためのものではなく、眞人が自分の中の葛藤や不安、そして過去を乗り越えるための成長のプロセスを象徴しています。青サギはその道中でさまざまな形で助けとなり、眞人にとって「試練」と「導き手」の両面を持つ存在として作用します。これは、古典的な神話における「導きの動物(スピリット・アニマル)」のような役割を担っているとも言えるでしょう。

青サギとのやり取りを通して眞人が得たのは、自己肯定感や他者との関係性の再構築、さらには命や死といった根源的なテーマへの理解でした。青サギという存在が彼に与えた影響は、物語全体の核心部分にも大きく関わっています。

「難しい」とされる理由は鳥の描写にあり?

『君たちはどう生きるか』が「難しい」と感じられる大きな要因の一つは、青サギをはじめとする鳥たちの描写にあります。映画に登場する鳥たちは、単なる生き物としてではなく、複雑な象徴を背負ったキャラクターとして描かれており、その意図を読み解くのが観客にとって一筋縄ではいかないのです。

たとえば青サギは、姿を変えながら登場し、人間のように話す一方で、しばしば眞人を試すような行動をとります。これは、従来のジブリ作品の「自然の精霊」や「守護者」的なキャラクターとはやや趣が異なり、まるで悪役にも見える描写が含まれているため、観客はその真意をつかみにくくなります。

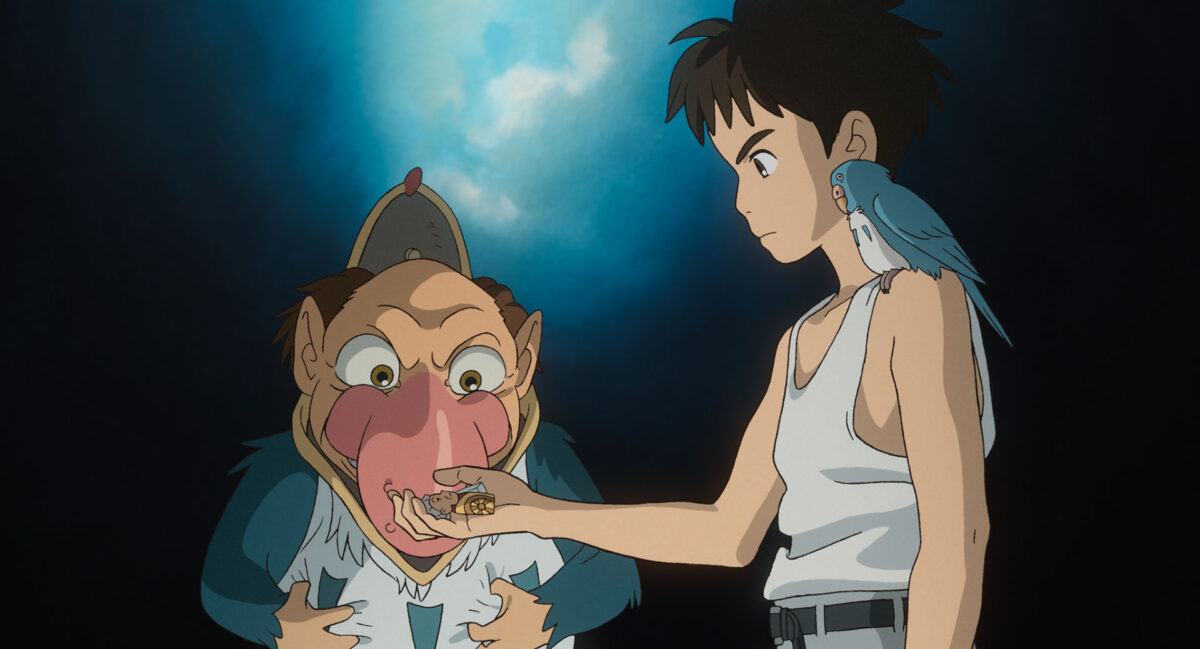

さらに、青サギの変身後の姿である「サギ男」は、鳥と人間が融合した異形の存在であり、その外見や言動は不気味さを醸し出します。こうした表現は「気持ち悪い」と感じる視聴者も少なくなく、視覚的な不快さと物語の深層が重なって、「この映画は難しい」との評価につながっています。

また、青サギの行動や発言には一貫性が見えにくく、序盤では敵対的でありながら、物語が進むにつれて協力的になるという展開も、観客の混乱を招きます。これも、宮崎駿監督が善悪の二元論に収まらない複雑な人間性や世界観を表現しようとした結果であり、視聴者側には高い読解力や考察力が求められるのです。

このように、鳥の描写には意図的な曖昧さと象徴性が込められており、それが本作を「難解」と感じさせる要素のひとつとなっています。

ヒミが関わる鳥の場面が象徴するもの

作中に登場する少女・ヒミと鳥の関係性もまた、重要な象徴性をはらんでいます。ヒミは下の世界で「火」を操る存在として描かれ、ワラワラと呼ばれる魂のような生き物を送り出す役割を果たします。ある場面では、ヒミが花火を打ち上げ、ペリカンたちからワラワラを守る描写があります。

この場面において、ペリカンは弱肉強食の自然の摂理を象徴し、一方のヒミは生命を守るために戦う守護者的存在です。ペリカンにとってワラワラは生きるための食糧であり、それを奪うことは罪ではありませんが、ヒミにとっては魂の尊厳を守る使命があるのです。

ここで鳥が担う役割は単純な捕食者ではなく、命と死、生と滅びのバランスの象徴でもあります。そして、ヒミが鳥たちを一掃する場面は、そうした世界の秩序に一石を投じるシーンとして、物語の中でも強い印象を残します。

また、この行動が眞人にとって大きな衝撃を与え、命の価値について深く考えさせるきっかけになります。ヒミと鳥の場面は、視覚的にも物語的にも非常に象徴的であり、生命の循環と責任というテーマが浮き彫りになる場面と言えるでしょう。

ヒサコの物語と鳥の関係を考察する

眞人の母であるヒサコは、既に亡くなった存在として語られますが、作中で何度も「幻影」や「象徴」として現れ、眞人の心の中に強く影響を与え続けます。特に注目すべきなのは、ヒサコが塔に導かれるようにして一度「失踪」し、その後記憶を失った状態で戻ってきたというエピソードです。

この塔は、青サギが棲む場所でもあり、鳥とヒサコの間には象徴的な接点があることが示唆されます。青サギが「あなたの母はまだ生きている」と眞人に語りかける場面では、ヒサコが鳥の導きによって異世界へと引き込まれていた可能性が浮かび上がります。

このことから、鳥=死者の魂や他界との媒介者という構図が成り立ちます。つまり、青サギや塔の中の鳥たちは、ヒサコの魂を眞人に引き合わせ、彼に「死を受け入れること」「前を向くこと」の大切さを教える存在でもあるのです。

さらに、ヒサコが残した吉野源三郎の原作本『君たちはどう生きるか』が物語に登場することも、彼女の「意思」が鳥を通じて眞人に受け継がれていく構図を補強しています。

「どういうこと?」と問いかけたくなる鳥の役割

『君たちはどう生きるか』を観た多くの視聴者が抱く感想の一つに、「どういうこと?」という戸惑いの声があります。その根底には、作品全体にわたって描かれる鳥たちの役割の難解さがあると考えられます。

まず、青サギ(サギ男)は敵なのか味方なのか、その立ち位置が曖昧です。序盤では不気味な存在として描かれ、眞人に恐怖を与える一方で、物語が進むと彼のガイドとして機能し、時には命を救う行動も見せます。この「二面性」が観客に混乱を与え、「この鳥は何を象徴しているのか?」という疑問を抱かせます。

さらに、鳥たちは「現実世界」と「下の世界」とをつなぐ媒介者のような存在でもあります。ペリカンはワラワラを食べることで下の世界の摂理を示し、インコたちは暴力性と支配欲の象徴として登場します。つまり鳥という存在は、物語の中で倫理、生存、死、記憶、再生といったさまざまなテーマを引き受けているのです。

観客が「どういうこと?」と感じるのは、この複数の意味が同時に存在する多義性によるものです。あえて明確にせず、観る側に解釈を委ねるという構造は、宮崎駿監督の哲学を色濃く反映していると言えます。それぞれの鳥の振る舞いに一つの意味を見出すことは難しく、多くの象徴を内包しているからこそ、本作の鳥たちは謎めいており、観客の思考を揺さぶる存在となっているのです。

白い生き物の正体は?

映画の中盤以降、「白い生き物」が登場し、観客にさらなる疑問を投げかけます。この白い存在は、動物のようでもあり、人のようでもあり、どこか幻想的で掴みどころがありません。

白い生き物の正体について明確な説明はありませんが、作中の描写から「命の源」や「魂のかけら」のような象徴として読み取ることができます。特にワラワラと呼ばれる小さな精霊のような存在と関係があると考えられており、生命の誕生や転生に関わる存在として配置されているのです。

また、白い生き物はヒミの行動と深く結びついています。ヒミが火を操ってワラワラを送り出す場面で、この白い存在たちが空に舞う描写は、まるで彼女が神話的な役割を果たしているかのようです。こうした描写から、「白い生き物」は生命の神秘や再生のメタファーと考えられます。

視覚的にも非常に美しく、不気味さと神々しさを兼ね備えていることから、この白い存在は「見えないけれど確かにあるもの」、すなわち人間の内面や命の本質を表しているとも捉えられるでしょう。青サギやインコといった鳥たちと対比されることで、「純粋な存在」としての役割が際立っています。

キリコと鳥たちに見える共通点とは

作中で重要なサブキャラクターの一人である「キリコ」には、鳥たちと共通する側面がいくつか見られます。まず、キリコは現実世界と下の世界の両方に登場し、眞人を助け導く存在として描かれています。この「導き手」という役割は、青サギと重なる点です。

さらに、キリコは人間でありながらどこか非現実的な雰囲気を纏っており、鳥たちのように「境界を超える存在」としての印象を与えます。特に下の世界でのキリコは、眞人と青サギが旅をする中で「選択肢」や「ヒント」を与える存在であり、視点を切り替える役目を担っています。

また、鳥たちが持つ「多義性」や「両義性」も、キリコのキャラクターに当てはまります。彼女の行動は一貫して眞人を助けるものですが、その動機や背景は多くが語られず、どこか神秘的な存在として描かれます。これにより、観客はキリコの人間性と精霊性の間で揺れ動くことになります。

このように、キリコは鳥たちと同様に「媒介者」「導き手」「超越的存在」としての側面を持っており、それが彼女を物語の中で特別な位置に置いている理由でもあります。

amazonプライムでは見れる?配信はある?

現在(2025年5月時点)において、映画『君たちはどう生きるか』はAmazonプライム・ビデオでの配信は行われていません。スタジオジブリの作品は配信プラットフォームにおいて取り扱いが限定的であり、これまでの多くの作品も同様にサブスクリプションサービスでの視聴が難しい傾向にあります。

ただし、今後配信される可能性はゼロではありません。例えば、2020年にNetflixがスタジオジブリ作品の一部を海外向けに配信する契約を結んだ事例もあります。国内では日本テレビ系での地上波放送や、Blu-ray・DVDのパッケージ販売が主な視聴方法とされており、配信については慎重に進められているのが現状です。

そのため、本作を観たい場合は、レンタルDVDやBlu-rayの購入、あるいは映画館での再上映イベントなどをチェックするのが最も現実的です。なお、スタジオジブリはAmazonプライムビデオのようなプラットフォームでの配信には積極的ではなく、視聴者には「作品と真摯に向き合ってほしい」というスタンスが強く感じられます。

君たちはどう生きるかの鳥はハシビロコウではない|鳥の種類比較と象徴の違い

映画『君たちはどう生きるか』では、青サギ(サギ男)と呼ばれる人語を話す鳥が登場し、物語の重要な鍵を握る存在として描かれます。その外見からしばしば「ハシビロコウ」と混同されますが、実際にはアオサギをモチーフにしたキャラクターです。このセクションでは、鳥の種類とその象徴性の違い、さらに原作との比較を通してその意味合いを深掘りしていきます。

まず、視覚的な違いを理解するために、次のような比較表をご覧ください。

| 特徴項目 | アオサギ | ハシビロコウ |

|---|---|---|

| 学名 | Ardea cinerea | Balaeniceps rex |

| 分布 | 日本を含むユーラシア広域 | アフリカの湿地帯 |

| 主な外見 | スリムな体、長い首と脚 | ずんぐりとした体、大きな嘴 |

| 飛行スタイル | 滑空しながら優雅に飛ぶ | 飛行は苦手で動きがゆっくり |

| 印象 | 知性や警戒心、静けさの象徴 | 無表情・神秘性の象徴 |

このように、見た目のインパクトはハシビロコウの方が強いものの、映画内で描かれる行動様式や生息地、振る舞いから見て、青サギこそが真のモチーフであることが分かります。

映画と原作の違いから見える鳥の象徴

本作はタイトルこそ吉野源三郎の小説『君たちはどう生きるか』に由来していますが、ストーリーやキャラクターは完全にオリジナルであり、原作に登場するコペル君などの人物は一切登場しません。小説では哲学的な問いを通して少年の成長が描かれますが、映画では幻想世界を舞台にした内面的な葛藤と自己変革が中心テーマとなっています。

その中で、鳥は小説には登場しない象徴的な存在です。鳥は他界や精神世界、そして主人公眞人の感情や成長を視覚化した存在として登場します。青サギはまさにその象徴であり、「問いかけ」や「導き」の役割を果たし、小説の構造的な問いを視覚的に代替しています。

このように、映画版では鳥を通して「生と死」「記憶と忘却」「希望と絶望」などの抽象的なテーマを語らせる構成となっており、原作の精神性を別の形で体現しているのです。

難解とされる構成と鳥の関係をひも解く

『君たちはどう生きるか』が難解とされる理由のひとつは、時間軸や世界観の多層性です。現実世界と下の世界が交錯し、そこに登場する鳥たちがどちらの世界にも関わっていることが、観客の理解をさらに複雑にしています。

青サギは一貫して眞人にとっての「試練の案内人」であり、時には敵意を見せ、時には協力者として現れます。これは、鳥そのものが明確な善悪を超えた存在であることを示しています。物語構造上の役割は、「神話の旅」でいうところの「ヘルパー」や「シャドウ」に相当し、主人公が自分の内面に向き合うための鏡として機能しています。

鳥たちはこのような心理的・象徴的役割を担い、物語の構成要素として非常に高い位置付けをされています。そのため、単なるキャラクターとして見ると誤解を招きやすく、「分かりづらい」と感じる一因になっているのです。

アオサギがヒミの導き手となる理由

ヒミは火を操る少女として登場し、ワラワラを天へと送り出す重要な役割を担います。この「魂の管理者」ともいえる立場の彼女と、鳥との関係性にも深い意味があります。アオサギはヒミの登場シーンに前後して現れ、物語の重要な転換点を演出する存在として共鳴しています。

特に、ペリカンによるワラワラ襲撃の場面で、ヒミが炎で撃退する直前に青サギが眞人を誘導する流れは、二人が無言の連携を取っているかのようです。これによりアオサギは、単なる眞人のガイドだけでなく、ヒミを支える存在でもあることが暗示されます。

アオサギの本質は、ヒミという「命の循環の中枢」と連動することで初めて見えてくるのです。鳥が持つ「死と再生」の象徴性と、ヒミの「命の送り手」としての役割が交差することで、作品の核が浮かび上がります。

ヒサコが鳥と繋がる場面の意味とは

眞人の母・ヒサコは、既にこの世を去った存在ですが、劇中では幻想的な形で再登場します。その中で青サギが眞人に向けて「母上はあなたを待っています」と語る場面があり、これが物語の核心に迫る鍵となっています。

このセリフの裏には、「死後の世界」あるいは「魂の再会」というテーマが潜んでいます。青サギはこの橋渡し役であり、ヒサコとの繋がりを回復するために、眞人を塔と下の世界へと導くのです。

塔の最上階でのシーンでは、ヒサコに似た女性が登場するなど、鳥を通じて過去と現在、生者と死者が交錯する様子が描かれます。鳥という存在は、「失われたものとの再接続」の象徴として位置づけられており、それによって眞人は喪失と再生の物語を歩むことになります。

戦争や死と結びついた鳥のイメージ

本作の背景には、太平洋戦争中の疎開という設定があります。戦争がもたらす「死」や「別れ」の感情は、さまざまな形で描かれていますが、その一つが鳥のモチーフに集約されています。

ペリカンがワラワラを捕食する場面は、生存のために他者の命を奪う自然の摂理を描いていますが、同時に戦争の残酷さ、犠牲と非情の連鎖を象徴しています。さらに、インコたちが暴力的な集団として登場するシーンでは、ファシズムや軍国主義のメタファーとして機能している可能性が高いです。

これらの鳥たちは、単にファンタジックな存在ではなく、戦争と死の恐怖、人間の愚かしさを体現した存在でもあります。その中にあって青サギは、中立的立場から物事を俯瞰し、眞人に「何を選ぶか」を問いかける存在として、戦争の文脈を超えた哲学的な役割を担っているのです。

サギ男としての青サギが語る象徴性

最終的に青サギは「サギ男」として正体を明かします。その姿は鳥と人間が融合したような異形であり、現実と幻想の狭間に生きる存在として描かれます。このサギ男の姿こそ、本作における鳥の象徴性を最も端的に示しているものです。

サギ男は眞人にとっての「恐れ」「疑念」「迷い」の象徴でもあり、同時に「導き」「理解」「共感」へと変化していく存在です。このように一つのキャラクターが正反対の意味を内包することによって、観客は固定された解釈ではなく、自分自身の体験として物語を咀嚼していく必要があります。

また、サギ男は「世界のバランスを保つ」ために存在しているとも暗示されており、まさに人生の意味を探る象徴的存在です。鳥であり人でもあるという曖昧な立ち位置が、視聴者に多くの示唆を与え、物語の深みを生み出しているのです。

総括:君たちはどう生きるか。ハシビロコウとアオサギどっち?ポスターに登場する鳥の種類についての本記事ポイント

映画『君たちはどう生きるか』に登場する謎の鳥について、多くの視聴者が「ハシビロコウではないか?」と話題にしましたが、本記事ではその鳥がアオサギであるという結論に至りました。また、この鳥が物語全体にどのような象徴性を持ち、他のキャラクターやテーマとどう関係しているかを資料に基づいて詳しく考察しました。

最後に、本記事の要点を以下の通りまとめます。

ポスターの鳥の種類について

- ポスターや劇中に登場する鳥は「ハシビロコウ」ではなく「アオサギ」がモチーフ。

- 外見がハシビロコウに似ているのは、キャラクターデザイン上の演出によるもの。

- 鳥の正式なキャラクター名は「青サギ」または「サギ男」。

鳥の象徴性とキャラクターの関係

- 青サギは眞人のガイド役であり、時に試練を与える存在。

- 観客にとっては善悪が曖昧で、解釈を委ねられる「多義的な存在」。

- ヒミやヒサコとの関係を通じて「命」「死」「記憶」といったテーマを象徴。

物語の構造と鳥の役割

- 鳥たちは現実世界と「下の世界」をつなぐ媒体であり、心理的な旅の象徴でもある。

- 青サギは神話的な「導き手」として機能し、成長物語を後押しする役割を果たす。

- インコやペリカンといった鳥たちは、戦争・暴力・弱肉強食などの社会的テーマを暗示。

映画と原作の違いに見る鳥の意味

- 原作には鳥は登場しないため、映画独自の要素。

- 鳥は原作における哲学的な問いのビジュアル的な翻訳とも言える。

- 小説の「考える力」「生き方の選択」というメッセージを鳥を通じて伝えている。

視聴手段と公開状況

- 2025年5月現在、Amazonプライムでの配信はなし。

- DVD・Blu-rayや映画館での再上映、テレビ放送が主な視聴手段。

このように、映画に登場する鳥は単なる動物としての存在を超え、物語の本質に深く関わる多層的なキャラクターです。その姿はアオサギでありながら、登場人物の心や人生の選択、死生観までも象徴する存在として描かれています。ハシビロコウとの混同がある一方で、その誤解をきっかけに本作の奥深さに気づくことができるかもしれません。作品をより深く理解するうえで、鳥の描写をじっくりと見直してみるのもおすすめです。

コメント