映画君たちはどう生きるかに登場するアオサギ、通称サギ男。その不気味なビジュアルや奇妙な言動に、多くの観客が「何者なのか」と興味を持ちました。

さらに、声優に対しては下手という評価も飛び交い、話題を集めています。本記事ではサギ男の正体から演技評価、作品に込められたメッセージまでを徹底解説。謎多きキャラクターに隠された真実を探っていきましょう。

記事のポイント

- サギ男の正体は人と鳥の境界にいる不思議な存在

- アオサギの行動が眞人を導く「案内人」の役割を果たす

- 声優 下手という声と菅田将暉の演技への賛否を検証

- サギ男のビジュアルが気持ち悪いとされる理由を考察

- アオサギ=サギ男が伝える作品の核心メッセージを解説

君たちはどう生きるかのアオサギの正体と声優の真実を探る

サギ男の正体は何者?鳥と人間のあいだにいる存在

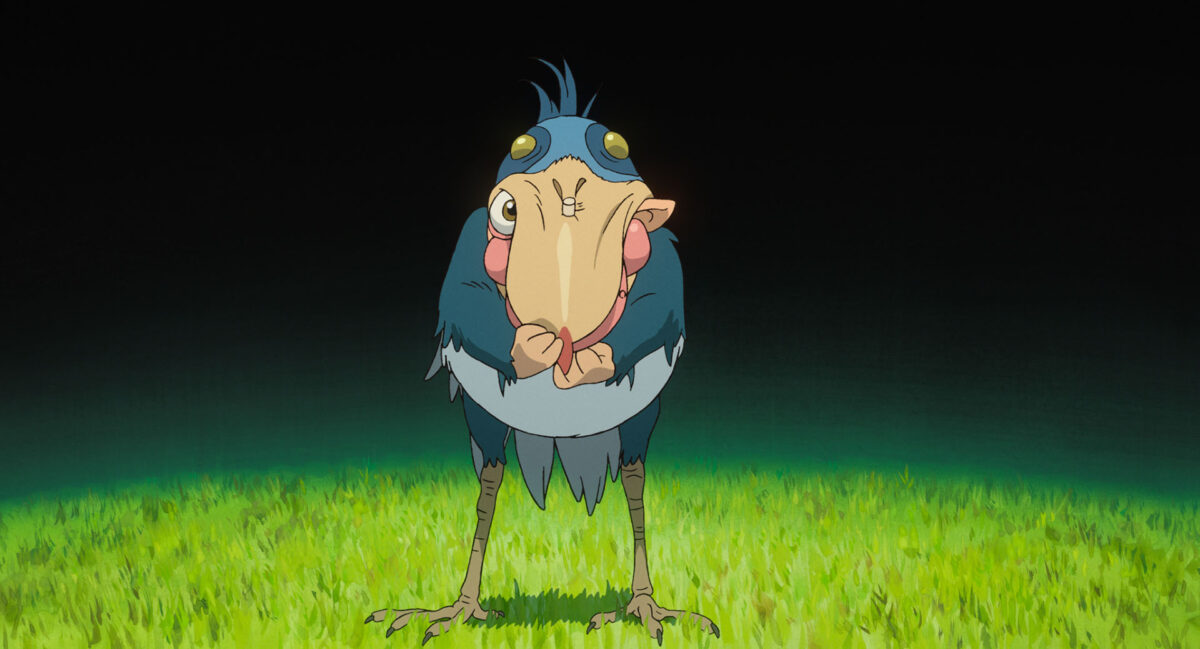

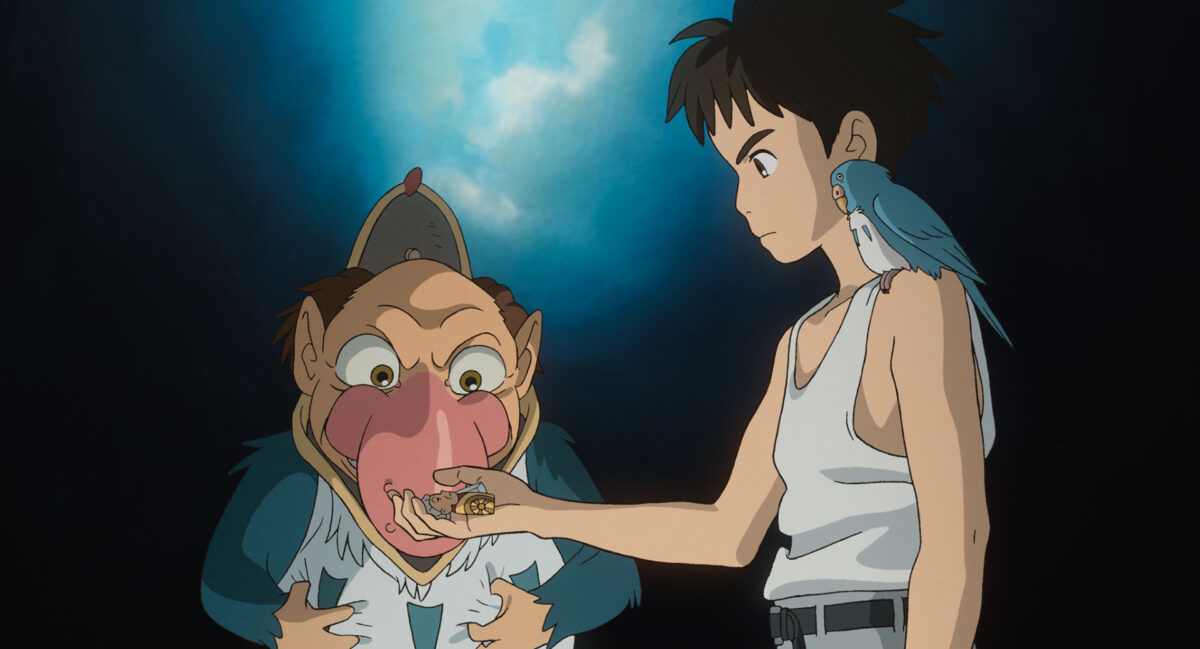

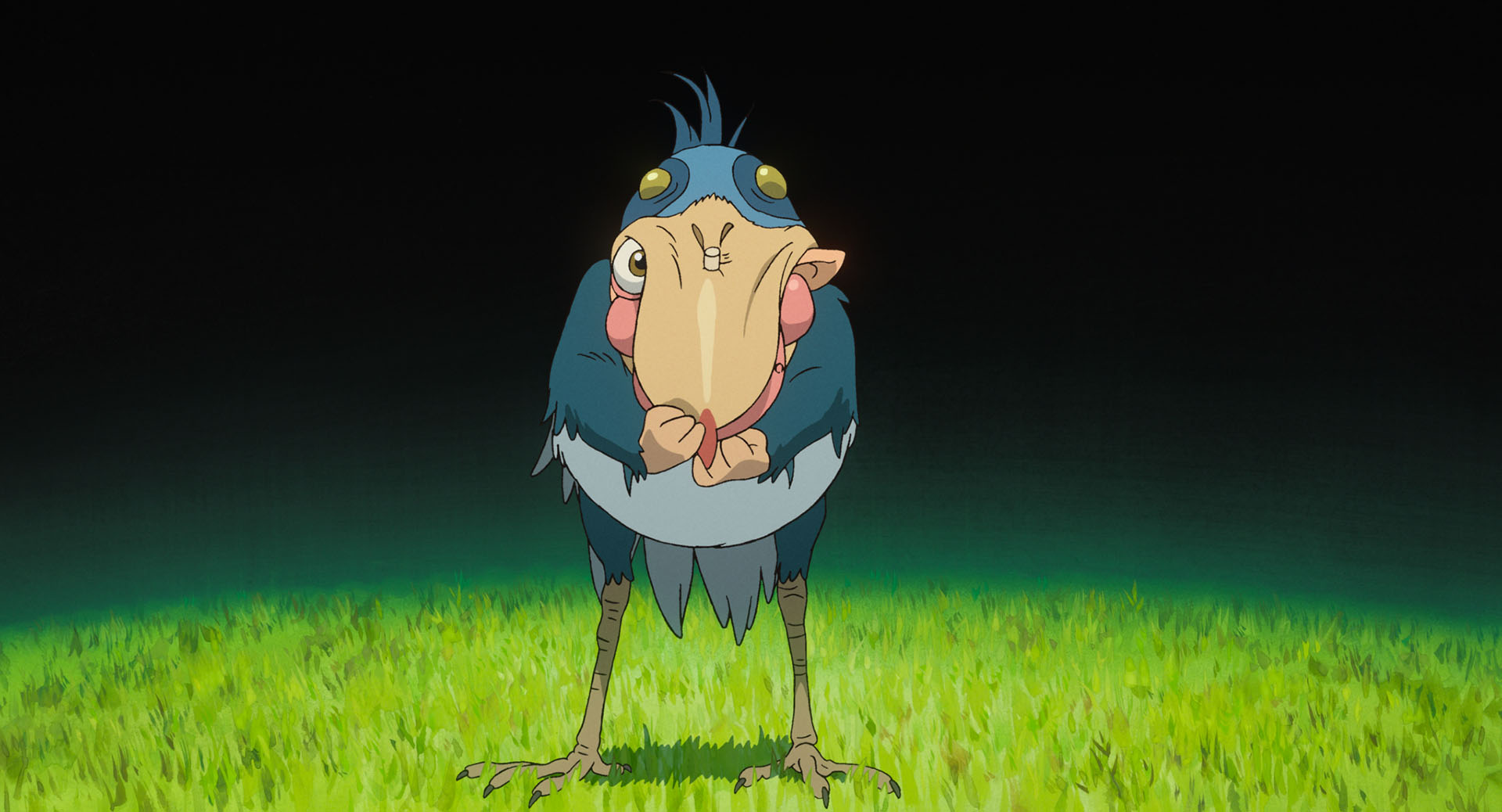

映画『君たちはどう生きるか』において、アオサギとして登場するキャラクター、通称「サギ男」は、物語の冒頭から観客に強烈な印象を与える存在です。彼は、眞人の目の前に現れる謎の青サギで、人間の言葉を話し、彼を「母が待っている」と塔の中へと誘います。見た目は鳥でありながら、その言動や仕草には人間らしさがあり、やがて物語が進行するにつれて“サギ男”と呼ばれる半人半鳥の異形の姿を現します。

このサギ男は、完全に人間でもなく、完全に鳥でもないという不気味な存在です。塔の中で眞人が放った矢によって嘴に傷を負い、元の姿に戻れなくなった際、その異形のビジュアルが明らかになります。この「人間と鳥の中間にいる存在」という設定は、本作の象徴的なテーマの一つである「境界の存在」を体現しています。

実際、彼は物語の中で、眞人を現実世界と異世界の狭間で導く存在として機能しています。この点から、サギ男は単なる敵や味方ではなく、「どちらでもある」もしくは「どちらでもない」中立的なキャラクターとして描かれているのです。このような設定は、観る者に価値判断を委ねるという宮崎駿作品の特徴とも一致しています。

また、サギ男は「塔の内部」や「下の世界」など、通常の人間では到達しえない空間に通じており、そこへの案内人としての役割も担っています。特に注目すべきは、眞人が塔に入りこむきっかけとなる場面です。サギ男が現れ、「母君は生きておりますぞ」と語りかけることで、眞人の心に変化が生まれ、彼自身の選択で未知の世界へと足を踏み入れることになります。

このように、サギ男は視覚的なインパクトだけでなく、物語構造上においても「橋渡し」の役割を担っており、非常に重要な存在です。彼がただの妖怪的存在や使い魔として描かれていない点からも、宮崎監督のキャラクター造形へのこだわりが伺えます。

以下は、サギ男の特徴と役割をまとめた表です。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 外見 | 青サギ → 半鳥半人の異形 |

| 言語 | 人間の言葉を話す |

| 行動 | 塔へと誘う、眞人を異世界へ導く |

| 象徴 | 境界の存在(現実と幻想、生と死) |

| 役割 | 主人公の成長を促す案内人、導き手 |

サギ男のキャラクター設計は極めて複雑であり、視覚的な異様さや不可解さが際立つ反面、その存在には物語の哲学的核心が詰め込まれています。彼の発言や行動はすべてが明示されるわけではありませんが、それゆえに、観客は彼の意図や本質を自ら考察しながら物語を追うことになります。

こうしたキャラクターは、ジブリ作品の中でも異色の存在であり、観る者の記憶に深く残るでしょう。

アオサギの行動が語る「正体不明な導き手」の役割

映画『君たちはどう生きるか』に登場するアオサギ――サギ男は、視聴者にとっても物語の主人公・眞人にとっても、謎に包まれた導き手としての役割を担っています。彼の行動は一見すると唐突で不気味にも思えるのですが、物語の全体像を俯瞰して見ると、それらが計算され尽くした誘導であることに気づきます。

物語の初期段階、眞人の部屋に現れたアオサギは、突然「母君が生きている」と語りかけます。既に母を亡くしたとされる眞人にとって、この言葉は心の奥に深く沈んでいた感情を一気に浮かび上がらせる衝撃的なものでした。このセリフ一つで、眞人の中に再会への希望と疑念が同居する感情が生まれ、それが塔への探索という行動に結びついていくのです。

アオサギはその後も、塔の内部で姿を現し、眞人に対してさまざまな誘導的な言動を繰り返します。一方的に指示を出すのではなく、断片的なヒントを投げかけるという形で、眞人に「自ら選び取らせる」余地を与えているのです。これは本作の主題ともいえる「自らの意思で生き方を選ぶ」こととリンクしています。

また、アオサギの行動は善悪で分類できるような単純なものではありません。ときには眞人を欺くような発言をし、異世界の危険に巻き込むようにも見えます。しかし最終的に、彼の導きがなければ眞人は「下の世界」へと到達できず、自分自身の内面と向き合うこともなかったのです。つまり、彼の役割はあくまで「試練への誘導者」であり、「答えを与える存在」ではありません。

この点において、アオサギはジブリ作品における過去の案内人キャラクターとは一線を画しています。『千と千尋の神隠し』のハクは、千尋に対して具体的な助言や保護を与える存在でした。しかし、アオサギはもっと抽象的かつ不安定な存在であり、眞人の内面世界を映し出す鏡のような役割も担っているのです。

実際、サギ男に変身したあと、彼のキャラクター性はさらに曖昧になります。青サギの仮面が外れることで、観客もまた「これは一体何者なのか」という根本的な疑問に直面することになります。この「わからなさ」こそが、宮崎駿監督が本作を通じて観客に投げかけた最大のテーマの一つです。

視覚的にも、アオサギの行動や変化は重要な示唆を与えています。彼が眞人に襲いかかるシーンや、水辺で羽ばたく場面は、自然界と人間界の交差点を象徴しています。青サギという実在の動物をベースにしながらも、その性質を人間的に拡張したキャラクター設計は、幻想と現実の交錯を巧みに表現しているといえるでしょう。

以下は、アオサギ(サギ男)の物語における導き手としての行動パターンをまとめた表です。

| シーン | 行動 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 眞人の部屋に現れる | 「母は生きている」と告げる | 眞人の感情を揺さぶり、塔への誘導を図る |

| 塔の外で待ち受ける | 入り口へ誘導する | 異世界への第一歩を促す |

| 塔の中で再登場 | 偽の母を見せて試す | 眞人の信念を試す試練を与える |

| 嘴を射られ正体露見 | サギ男の姿になる | 境界の存在としての本質を明かす |

| 下の世界で再登場 | 助言と案内を行う | 眞人の自己探求の旅をサポート |

このように、アオサギの行動一つひとつには意味があり、無意識的に進むストーリーの中で彼は常に「転機」をもたらす役割を果たしています。その在り方は、決して一方通行な助け舟ではなく、「試されるための導き手」としての在り方にほかなりません。

アオサギ――あるいはサギ男という存在は、まさに「正体不明な導き手」として作品の中で唯一無二の立場に立っています。その不可解さ、異形性、そして断片的な真実の提示によって、観る者に常に考察の余地を与え続けているのです。

アオサギの声優に「下手」との声?菅田将暉の演技評価を検証

映画『君たちはどう生きるか』が公開されると同時に話題となったのが、アオサギ=サギ男の声を担当した俳優・菅田将暉さんの演技でした。これまでにもスタジオジブリ作品では声優ではなく俳優を起用する例が多数ありましたが、今回のキャスティングには賛否両論が巻き起こりました。とくにSNSやレビューサイトでは、「菅田将暉の声が浮いている」「下手に聞こえる」といった否定的な意見が一部から上がりました。

こうした意見の多くは、声優としての技術や滑舌、発声の不自然さを指摘するもので、アニメファンやジブリ作品に慣れ親しんだ層からは「声がキャラに合っていない」といった厳しい声も聞かれました。しかし一方で、「あの不安定さこそがサギ男に合っている」「菅田将暉にしかできない演技だった」といった肯定的な意見も根強く、評価は分かれています。

この評価の分裂は、菅田将暉が演じたサギ男というキャラクターの特異性にも原因があります。前述のように、サギ男は鳥でも人間でもない異質な存在です。言動に一貫性がなく、時に真実を語り、時に欺くような発言をするキャラクターであり、観客に不安と興味を同時に与える役割を担っています。そんなサギ男を、整った声や安定した演技で描いてしまえば、逆に“人間臭さ”や“作り物感”が強くなってしまうおそれがありました。

菅田将暉の演技は、そうしたキャラクター性をあえて“演技として整えない”ことで実現したとも解釈できます。彼の声には意図的な間や抑揚のズレ、不安定なトーンがあり、それが「異質さ」「不気味さ」を際立たせる演出となっていたのです。これは声優としての巧みさとは異なる“役に没入した表現”と見ることもできるでしょう。

実際に宮崎駿監督やプロデューサーの鈴木敏夫氏も、声のキャスティングについては非常に慎重に選んでいることで知られています。ジブリではこれまでも、木村拓哉(ハウルの動く城)や松たか子(アリエッティ)、神木隆之介(千と千尋の神隠し)など、多数の俳優が声優として起用されてきました。こうした流れの中で、菅田将暉の起用も「技術よりも表現力と存在感」を重視した結果といえるでしょう。

まとめると、菅田将暉の演技に対する「下手」との批判は、従来の声優演技の枠組みに照らしたものであり、キャラクターの特性と映画全体の世界観を踏まえた場合、むしろ“必要な違和感”であったとも評価できます。

菅田将暉が演じたサギ男とは?起用理由と背景に迫る

菅田将暉さんが『君たちはどう生きるか』で演じたサギ男というキャラクターは、ジブリ作品の中でも特に異色です。この配役には、単なる人気俳優の起用以上の深い理由と背景が存在します。スタジオジブリが重視するのは、キャラクターと演者の「空気感」の一致です。リアリズムを基調とするジブリ作品では、演技の技術よりもその声が物語に自然と溶け込むかが問われます。

菅田将暉さんは、10代から多くの映画やドラマで主演を務め、常に変化する役柄に挑んできた俳優です。その中でも、感情の振れ幅が大きく、繊細な心情を抱えるキャラクターを演じる機会が多かったことから、今回の“サギ男”という一筋縄ではいかない役柄にも深く向き合うことができたと考えられます。

また、菅田将暉さん自身もアーティスト活動を行っており、声を「楽器のように扱う」ことへの意識が高い人物です。音楽で培った声のコントロールやニュアンスの表現力が、今回の起用にあたって大きなポイントになったことは想像に難くありません。

プロデューサーの鈴木敏夫氏は、過去のインタビューで「ジブリ作品のキャスティングでは“誰がうまいか”ではなく“誰がその役になり得るか”を重視している」と述べています。つまり、サギ男に菅田将暉を起用したのは、彼の演技力や人気だけでなく、その声が持つ“不安定でつかみどころのない性質”が役柄に完全にマッチしていたためだと考えられます。

このように、菅田将暉の起用には、ジブリが一貫して守ってきた「世界観との親和性」というキャスティング哲学が反映されています。結果的に、サギ男は多くの視聴者に印象を残すキャラクターとなり、物語の中でも重要な導き手として存在感を放ちました。

サギ男が伝えるメッセージとは?作品のテーマとのつながり

『君たちはどう生きるか』のタイトルが象徴するように、この作品は「生き方」や「選択」をテーマにした作品です。サギ男の存在はそのメッセージの中核を担う存在として描かれています。彼は眞人に対して直接的な指導や教訓を与えるのではなく、あくまで「選ばせる」「気づかせる」役割に徹します。

作中でサギ男は、眞人に「母は生きている」と告げたり、幻想世界の入り口へ誘導したりしますが、それは一方的な命令ではありません。眞人自身がその言葉をどう解釈し、どう動くかを選ばなければ何も起こらないのです。この構造は、まさに映画全体のメッセージ「自分の頭で考えて行動する」ことと重なっています。

また、サギ男の不明瞭な動機や変化する言動は、現実社会の中で我々が直面する“情報の曖昧さ”や“意図の読めないコミュニケーション”を象徴しているともいえるでしょう。彼の存在は、単なるファンタジー的な案内役ではなく、現代に生きる私たちが直面する「不確かさの中での選択」のメタファーとして機能しているのです。

終盤、眞人は幻想世界で多くの出会いや別れを経験し、最終的に「自分の世界に戻る」という選択をします。この選択は、サギ男の誘導を超えて、眞人自身が自らの意思で下した決断です。この構造こそが、サギ男の役割――「自らの生き方を選ばせる存在」を象徴していると言えます。

まとめると、サギ男は視覚的・物語的に“導き手”の役割を果たしながらも、決して「答え」を与えることはありません。むしろ、問いを投げかけ、考えることの大切さを提示するキャラクターとして、宮崎駿監督のメッセージを体現しているのです。

君たちはどう生きるかのアオサギの正体は?声優についても徹底解説

サギ男は何者か?大伯父の使いという設定とその役割

映画『君たちはどう生きるか』に登場するアオサギ――通称サギ男は、その独特な姿と行動によって観客に強烈な印象を残しますが、その正体や役割については作品内で明確に説明されていない部分も多く、さまざまな解釈が生まれています。中でも鍵となるのが、彼が「大伯父の使い」であるという設定です。

物語の中盤、眞人が幻想世界に入る前後で、青サギは大伯父の命令を受けて動いていることが示唆されます。塔の中でアオサギが「上の世界」から来た眞人を待ち構え、母の消息をほのめかす形で誘導する姿は、まさに“案内人”としての役割を持っていることを表しています。そしてその案内の最終的な目的が、塔の主である大伯父のもとへ眞人を導くことにあるという点から、彼は大伯父の意志に従う存在、つまり“使い”と解釈するのが自然です。

この「使い」としての役割は、宮崎駿作品にしばしば登場する「人知を超えた存在によって動かされる案内役」という構造と重なります。たとえば、『千と千尋の神隠し』におけるカオナシもある種の“案内人”として機能しており、主人公の精神的な成長を促すトリガーとなっていました。

ただし、サギ男の役割が単なる使いにとどまらない点も重要です。彼は眞人に対して時に真実を語り、時に欺き、結果として眞人に自分の力で「どう生きるか」を選ばせるよう誘導します。つまり、彼の役割は“導き”であると同時に、“試練”を課すものでもあるのです。

塔の中でのサギ男とのやりとりや、眞人が彼に矢を放つ場面など、サギ男が単なる従者や案内役を超えた存在であることを示す演出が多数存在します。嘴を負傷し、姿を変えることで半鳥半人の異形となったサギ男は、もはや「普通の存在」とは異なる“境界の存在”へと進化します。この変化は、彼の役割が物語の進行に応じて流動的であること、そして観客に対しても「単なる分類では測れないキャラクター」としての印象を与える要因となっています。

また、幻想世界の中でサギ男が現れるタイミングや場所は極めて象徴的で、眞人が内的な葛藤に直面する場面に必ずと言っていいほど登場します。これは、彼の存在が単なる物語上の“役回り”ではなく、眞人自身の心の投影――すなわち成長を促すための心理的装置であることを示していると考えられます。

以下は、サギ男の役割を整理した表です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設定 | 大伯父の使いとして塔の内部に登場 |

| 役割 | 眞人を異世界へ導く導き手、試練の象徴 |

| 関係性 | 表面上は大伯父に従っているが、内面では独立した思考を持つ |

| 構造的機能 | 主人公の成長を促すための“中間的存在” |

| 象徴性 | 境界的存在(人間と鳥、善と悪、現実と幻想の間) |

サギ男というキャラクターは、物語全体に対する橋渡し的な存在であると同時に、観る者に「この存在は一体何なのか」と考えさせるトリガーとしても機能しています。その曖昧さと不可解さが作品に深みを与えている点で、サギ男は単なるサブキャラクターではなく、『君たちはどう生きるか』の根幹を支える重要な存在なのです。

「声優 下手」は本当?ネット評価と感想を比較してみた

『君たちはどう生きるか』の公開後、SNSや映画レビューサイトでは「アオサギの声が合っていない」「菅田将暉の声が浮いている」といった否定的なコメントが散見されました。一部では「声優が下手」とも断じられ、キャスティングに疑問を呈する声もありました。しかし、そうした否定的な意見に対して、「むしろキャラに合っていた」「サギ男の不気味さをうまく表現していた」と評価する声も同様に多く、意見が二極化しているのが現実です。

ネット上の反応を調べてみると、「棒読み」「素人感がある」という批判は、特にアニメ声優としての専門性を求める層から寄せられていました。アニメ作品においては、声優の演技力や台詞回しが作品の完成度に直結するため、普段からプロの声優による演技に慣れている視聴者にとっては、俳優の“自然すぎる声”が逆に違和感を生んでしまうのかもしれません。

一方で、「サギ男というキャラがそもそも不安定で正体不明な存在なのだから、多少の違和感が逆にリアル」「俳優ならではの人間臭さがキャラクターに深みを与えていた」といった意見も多く見られました。中には「『棒読み』に聞こえる部分も、実は計算された演技では?」という分析的なコメントもあり、菅田将暉さんの演技を肯定的にとらえる視点も着実に存在しています。

また、肯定派の意見として興味深いのは、「言葉の裏に感情が見え隠れしている」といった評価です。プロの声優は感情表現が明確で伝わりやすい反面、演技が“作られている”印象を与えることもあります。その点で、俳優が持つ“未完成さ”や“生っぽさ”は、今回のように現実と幻想の境界にいるキャラクターにはむしろ適しているという評価も一理あります。

以下に、ネット上の主な意見を賛否で分けて整理します。

| 評価 | 主な意見 |

|---|---|

| 否定的 | 「声がキャラに合っていない」「棒読みで感情が伝わらない」「プロの声優を起用すべきだった」 |

| 肯定的 | 「不気味なキャラにピッタリだった」「演技の不安定さがサギ男の不気味さを際立たせていた」「俳優だからこそ出せるリアリティがある」 |

このように、「声優として下手なのかどうか」という評価は一概には決められないものです。むしろ、“上手すぎる声”が与える違和感よりも、“未完成な声”が物語に没入感を与えることもあるのです。とくにジブリ作品は、アニメ声優ではなく俳優を声に起用することで、映像とのバランスや自然な雰囲気を重視してきた歴史があります。その中で、今回の菅田将暉さんの起用とその演技も、ジブリ独自の方向性を踏襲したものだと見ることができます。

菅田将暉の演技は下手?巧み?監督のコメントと評価も紹介

菅田将暉さんの演技が「下手か上手か」という評価を巡っては、視聴者だけでなく関係者からもさまざまな意見が寄せられています。スタジオジブリのプロデューサー・鈴木敏夫氏は、菅田さんのキャスティングについて「彼の持つ声の不思議さが、キャラクターの不気味さと重なった」とコメントしており、明確な“演技力”よりも、“雰囲気”や“空気感”を重視した起用であったことがわかります。

実際、菅田将暉さんは声優経験が豊富なわけではありません。しかし、彼は実写映画やテレビドラマの現場で数多くの役を演じ、その中で培われた独自の表現力や声の使い方が、今回のサギ男というキャラクターに活かされました。

また、宮崎駿監督自身が演技に対して非常に繊細なディレクションを行うことでも知られています。ジブリの現場では、セリフ一つに対して複数のテイクが録られ、監督が納得いくまでリテイクが続けられることもあるとされています。そうした厳しい演出のもとで収録されたという事実だけでも、菅田さんの演技が「適当」であったはずがないという裏付けになります。

さらに、観客の中には「一度目は違和感を覚えたが、二度目の視聴でしっくりきた」という感想も多数見られます。この“時間差評価”は、菅田将暉さんの演技が即時的に理解されにくいが、キャラクターや物語とともに徐々に浸透していく類の演技であることを示唆しています。

監督やプロデューサーからの公式なコメントに加え、映画専門誌や映画批評家からも菅田さんの演技には一定の評価が寄せられています。「テクニックではなく、感情の震えが聞こえる演技」「一見未熟に見えて、実は高度なコントロール下にある」といった専門的な意見も見られ、その演技の深みを称える声は決して少なくありません。

サギ男のビジュアルが気持ち悪いと感じる理由を考察

映画『君たちはどう生きるか』の中でも、とくに観客に衝撃を与えた要素のひとつがサギ男のビジュアルです。青サギの姿で登場し、その後、塔の中で正体を現すと、まるで人間と鳥が融合したような不気味な姿へと変貌します。このビジュアルに対して、SNS上では「気持ち悪い」「夢に出てきそう」「不快だけど目が離せない」といった反応が多く見られました。

サギ男の気持ち悪さの原因は、視覚的な違和感にあると考えられます。人間の身体に鳥の嘴、羽根、細長い足というデザインは、生物としての“常識”を大きく逸脱しています。この「不自然さ」は、心理学的に「不気味の谷現象」と呼ばれる現象と似ており、リアルに近いが完全に人間ではない存在に対して人間が不快感を抱くというものです。

また、動きの描写も独特で、ぬるぬるとした動きや突如大声を発する演出が、視聴者の不安感をさらに煽ります。これは宮崎監督が意図的に取り入れた演出であり、サギ男を「見ているだけで何かがズレていると感じる存在」として描き出しています。

さらに、サギ男が眞人に対して「母君が待っております」と告げるシーンなど、精神的に揺さぶるセリフを淡々と語ることによって、視覚と聴覚のギャップが生まれます。このギャップがさらに不快感を強調し、観客に「これは異常な存在だ」と無意識に認識させているのです。

このように、サギ男の“気持ち悪さ”は偶然の産物ではなく、視覚・音声・演出すべてにおいて計算された不快さであり、物語にリアリティと異世界感を同時にもたらす役割を果たしています。

アオサギ=サギ男の存在が示す物語の深層とは

サギ男という存在は、単に物語の導入役や敵対的存在という枠を超え、『君たちはどう生きるか』の深層に迫る“象徴的存在”として機能しています。彼の存在は、眞人という少年の内面世界、特に喪失・不安・希望といった複雑な感情の投影であるとも解釈できます。

サギ男は、眞人が葛藤するたびに現れ、選択を促し、時に導き、時に試練を与える存在です。この行動パターンは、観客にも「あなたならどうするか?」という問いを突きつける仕組みとして設計されています。つまり、サギ男は「君たちはどう生きるか」という作品の問いを、物語内で体現しているのです。

また、彼の曖昧な立ち位置――味方か敵か、現実か幻想か、正体のある存在か否か――という設定は、「世界の複雑さ」や「明確な答えがない人生」を象徴しています。ジブリ作品にはしばしば「はっきりとした敵が存在しない」ことが共通しており、サギ男もその系譜に連なるキャラクターと言えるでしょう。

総括:君たちはどう生きるかのアオサギの正体と声優は?サギ男は何者かについての本記事ポイント

映画『君たちはどう生きるか』におけるアオサギ、すなわち“サギ男”は、物語の中核を担う極めて象徴的な存在です。その不気味な外見、不安定な言動、そして主人公・眞人を導く存在としての立場など、単なるキャラクターの枠を超えて多層的に描かれています。また、声を担当した菅田将暉さんの演技についても多くの議論があり、賛否両論が飛び交う中でキャラクターと演技がいかに融合していたかを検証することが重要でした。

本記事では、サギ男という存在を中心に、その正体・役割・演技評価・ビジュアル表現・物語との関係性までを多角的に考察してきました。以下に本記事の重要なポイントをリスト形式でまとめます。

✅ 本記事の総括ポイント

- サギ男の正体は「大伯父の使い」であり、塔から眞人を異世界に導く存在

- 人間でも鳥でもない“境界の存在”として、現実と幻想、生と死の狭間に立つキャラクター

- 主人公を単に案内するのではなく、精神的成長を促す“試練の象徴”

- アオサギの行動は「正体不明な導き手」として物語を動かす鍵

- 時に欺き、時に助け、眞人が自ら選び取る決断を促す役割

- 善悪のはっきりしない行動が、物語の奥深さと哲学的テーマを際立たせる

- 声優・菅田将暉に対しては「下手」「違和感」といった意見もあったが評価は分かれる

- 不安定で生々しい声質が、異質なサギ男のキャラクターと一致

- 俳優ならではの自然な表現が「ジブリらしいキャスティング」として機能している

- ネット上では演技に対する評価が賛否両論であり、視聴者層によって大きく異なる

- 声優的な完成度を求める層には違和感、キャラクター性重視の層には肯定的評価

- 「演技が理解されるまでに時間がかかる」という声もあり、リピート鑑賞で評価が変わる例も

- サギ男のビジュアルは「気持ち悪さ」を意図的に演出し、作品の異世界感を高める

- 「不気味の谷現象」を想起させるデザインが観客の心理に強く訴えかける

- 動き・セリフ・変身の演出がすべて「違和感を演出するため」に緻密に構成されている

- 物語の深層において、サギ男は“問いかけ”そのものである

- 「君たちはどう生きるか」という作品タイトルを体現するキャラクター

- 観客に対し「あなた自身はどう生きるのか?」という根本的な問いを投げかける

サギ男という存在を一言で語るのは難しいですが、その多義性こそがこの作品の魅力であり、深く考察する価値があるキャラクターだと言えます。映画を観たあとに再び彼の行動を振り返ることで、新たな意味が見えてくるかもしれません。

コメント