最近、大谷翔平選手や山本由伸選手など、日本人選手の活躍もあってメジャーリーグ(MLB)がすごく盛り上がっていますね。テレビやネットニュースで見ない日はないくらいです。

そんなMLBのニュースを見ていると、必ず出てくるのが「アリーグ(アメリカン・リーグ)」と「ナリーグ(ナショナル・リーグ)」という言葉。

私も含め、普段そこまで熱心にMLBを見ていないと、「そういえばアリーグとナリーグの違いって何だっけ?」と疑問に思うこと、ありませんか?

昔はDH制(指名打者制度)があるかないかが大きな違いだと聞いたことがありますが、今はどうなっているんでしょう。チームの仕組みや人気に違いはあるのか、昔と今で何が変わったのか、審判の扱いや、結局どっちが強いのかも気になるところです。

そこで今回は、私と同じように「アリーグとナリーグの違い」について知りたい方のために、基本的な情報や歴史的な背景を整理してみました。

記事のポイント

アリーグとナリーグの違いを歴史から解説

まずは、MLBの基本的な構造と、2つのリーグがどう違うのか、歴史的な背景から見ていきましょう。このあたりを知っておくと、ニュースがより深く理解できるかもしれませんね。なぜ2つのリーグが存在するのか、その成り立ちから解説していきます。

アリーグとナリーグの仕組みの違い

メジャーリーグ(MLB)は、「アメリカン・リーグ(アリーグ)」と「ナショナル・リーグ(ナリーグ)」という、2つの独立したリーグの集合体です。

この2つのリーグは、もともとは別々の組織でした。

- ナショナル・リーグ(ナリーグ):1876年に発足。非常に長い歴史を持ち、「シニア・サーキット」とも呼ばれる伝統あるリーグです。

- アメリカン・リーグ(アリーグ):1901年に発足。もともとはマイナーリーグでしたが、ナリーグに対抗する形でメジャーリーグ宣言をしました。

発足当初はナリーグがアリーグの選手の引き抜きを禁止するなど、かなり険悪なライバル関係だったようです。まさに「伝統のナリーグ、新興のアリーグ」といった構図ですね。

しかし、1903年に両リーグの優勝チームが対決する「ワールドシリーズ」が始まったことで協調路線に転換し、現在の「MLB」という一つの大きな組織が形成されていきました。

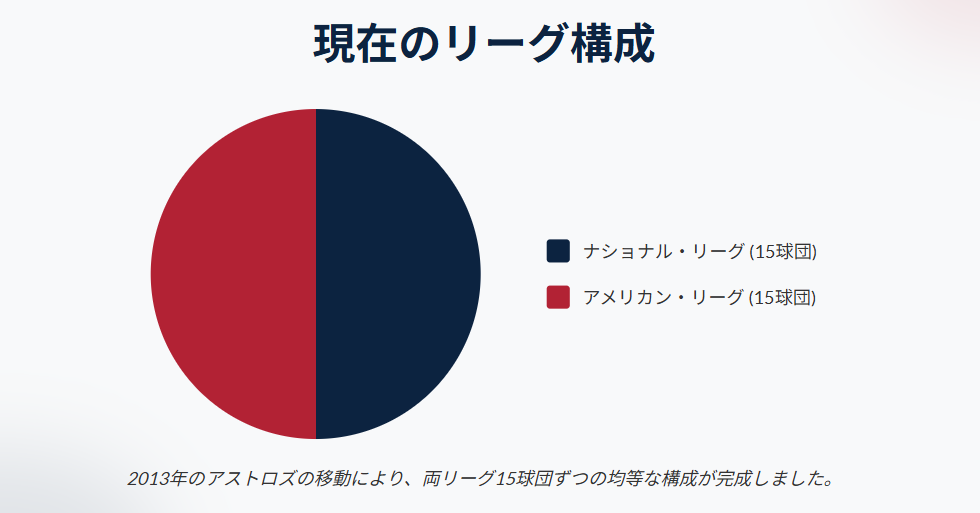

現在の仕組みとしては、以下のように完全に均等な構成になっています。

両リーグの現在の構成

- ナショナル・リーグ(ナリーグ):15球団

- 東地区(5球団)、中地区(5球団)、西地区(5球団)

- アメリカン・リーグ(アリーグ):15球団

- 東地区(5球団)、中地区(5球団)、西地区(5球団)

合計30球団でMLBは構成されています。基本的な仕組みや球団数においては、現在この2つのリーグ間に組織的な違いはありません。

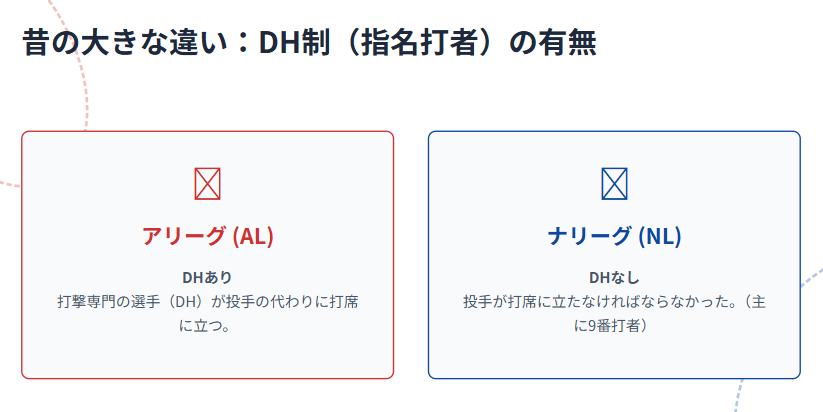

最大の違いだったDH制の歴史

これまでアリーグとナリーグの最も大きな違いとされてきたのが、DH(指名打者)制度の有無でした。

DH制とは、ピッチャー(投手)の代わりに打撃専門の選手(指名打者)が打席に立つルールのことです。野球の根本的な戦略に関わる、非常に大きな違いでした。

歴史を振り返ると、以下のようになります。

- 1973年:アリーグが打撃戦を増やして人気を高める目的でDH制を導入。投手が打席に立たないため、打線に切れ目がなくなります。

- それ以降:ナリーグは「投手も野球選手の一員であり、9人全員で戦うべき」という伝統的な考え方からDH制を導入しませんでした。

これにより、「アリーグはDHあり(打撃戦重視)」「ナリーグはDHなし(投手を含めた戦略重視)」という決定的な違いが生まれました。交流戦やワールドシリーズでは、開催される球場の所属リーグのルールが適用される(例:アリーグの球場ならDHあり、ナリーグの球場ならDHなし)という変則的な運用が長年続いていましたね。

しかし、この大きな違いにも転機が訪れます。

2020年のコロナ禍による短縮シーズンで、選手の負担軽減などを目的にナリーグでも一時的にDH制が導入されました。そして、2022年シーズンの新しい労使協定(CBA)で、ナリーグもアリーグに合わせてDH制を恒久的に導入することが正式に決定しました。(出典:MLB.com Glossary “Designated Hitter Rule”)

これにより、DH制に関する両リーグの違いは完全になくなったわけです。

ナリーグのDH制導入の背景

DH制がナリーグにも導入された背景には、以下のような理由があったようです。

- 投手が打席や走塁で怪我をするリスクを減らすこと。

- 投手の打席(三振やバントが多い)をなくし、試合のテンポアップとエンターテイメント性を高めること。

- 打撃専門ベテラン選手の出場機会を増やすこと。

伝統が失われることを惜しむ声もありましたが、時代の流れ、ということかもしれませんね。

アリーグとナリーグのチーム数の変遷

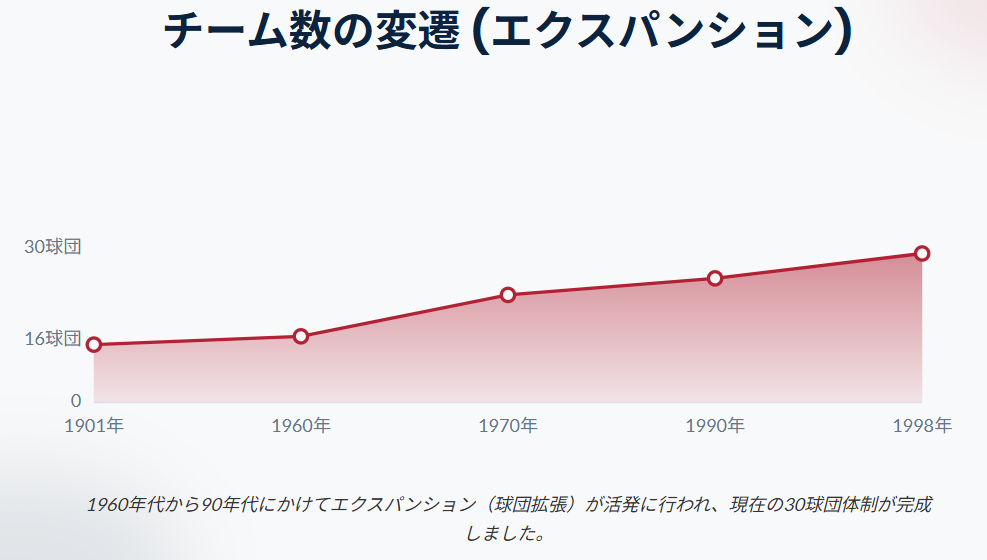

両リーグとも、発足当初から今の球団数だったわけではありません。MLBでは「エクスパンション(球団拡張)」によって、時代とともに球団数が増えてきました。

特に大きな動きがあったのは以下の時期です。

- 1960年代:ロサンゼルス・エンゼルス(現エンゼルス)、ニューヨーク・メッツ、ヒューストン・アストロズなどが誕生。

- 1970年代:シアトル・マリナーズ、トロント・ブルージェイズなどが誕生。

- 1990年代:コロラド・ロッキーズ、フロリダ・マーリンズ(現マイアミ・マーリンズ)、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、タンパベイ・デビルレイズ(現レイズ)が誕生。

1998年にダイヤモンドバックスとレイズが加わり、現在の30球団体制が完成しました。この時、球団数のバランスを取るために既存チームのリーグ移動も行われました。

そして、もう一つ大きな変更がありました。

2013年に、ヒューストン・アストロズがナリーグ中地区からアリーグ西地区へ移動しました。これにより、それまでナリーグ16球団、アリーグ14球団と不均等だった構成が、現在の「ア・ナ各15球団」という綺麗な形に落ち着いたのです。

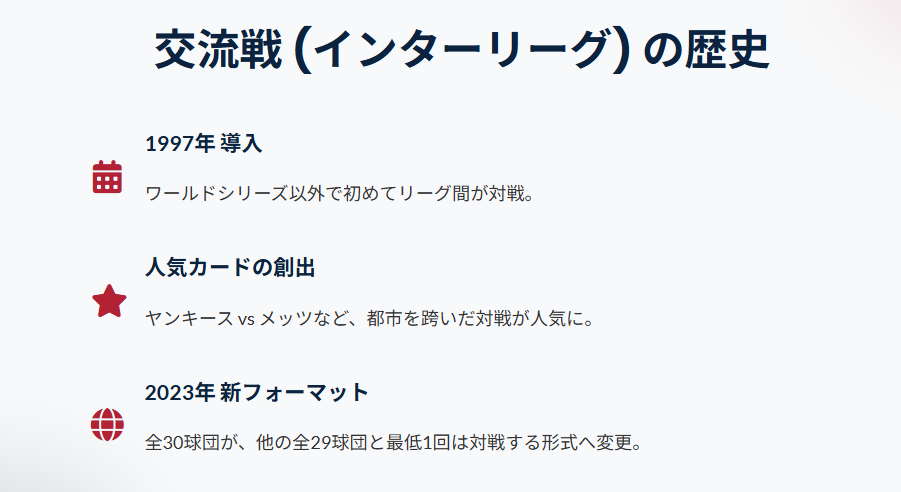

交流戦はいつから始まった?

かつては、アリーグとナリーグのチームが対戦するのは、シーズン最後の頂上決戦である「ワールドシリーズ」と、真夏のお祭り「オールスターゲーム」だけでした。

しかし、「他のリーグのスター選手や、違う都市のチームともっと対戦が見たい」というファンの要望などもあり、1997年から「インターリーグ・プレー(交流戦)」が導入されました。

これにより、レギュラーシーズン中でも両リーグのチームが対戦するようになり、お祭りのような盛り上がりを見せるようになりました。特に、同じ都市や州に本拠地を置くチーム同士の対戦(サブウェイ・シリーズ:ヤンキースvsメッツなど)は人気カードとなっています。

さらに、この交流戦の仕組みも時代とともに変わっています。

2023年からは交流戦の仕組みが大きく変わり、すべてのチーム(30球団)が、他の29球団すべてと最低1カード(2~4試合)は対戦する形式になりました。それまでは特定のリーグ・地区との対戦が中心でしたから、これは大きな変化です。

これによって、リーグの違いを意識する機会は、昔に比べてさらに少なくなったと言えそうです。

リーグごとの人気や特徴の違い

「じゃあ、人気や特徴に違いはあるの?」という点も気になりますね。

ルール上の違いはほぼなくなりましたが、長年培われてきた「文化」や「イメージ」の違いは今も残っているかもしれません。

- ナリーグ(伝統):歴史が古い分、伝統を重んじる保守的なイメージ。ヤンキースと並ぶ人気球団ドジャース(大谷・山本両選手が所属)のほか、カブスやカージナルスといった歴史ある球団が人気です。

- アリーグ(革新):DH制をいち早く導入するなど、新しい試みを取り入れる革新的なイメージ。世界的に最も有名な球団の一つ、ニューヨーク・ヤンキースや、そのライバルであるボストン・レッドソックスが所属しています。

ただ、これもあくまで昔からのイメージが強いかもしれません。

現在はDH制も統一されましたし、選手の移籍も活発です。人気についても、ヤンキースやドジャースのような全球団的な人気を持つチームもあれば、地域密着で熱狂的なファンを持つチームもあり、「リーグごと」というよりは「球団ごと」の人気や特徴の方が大きい、というのが現状かなと思います。

とはいえ、ヤンキース vs レッドソックス(アリーグ東地区)や、ドジャース vs ジャイアンツ(ナリーグ西地区)といった、同じリーグ・地区内で長年続く伝統的なライバル関係が、リーグの個性を形作ってきた面は間違いなくありますね。

昔と今で見るアリーグとナリーグの違い

DH制が統一され、交流戦も当たり前になった今、「昔と今」で何がどう変わったのでしょうか。ルールが統一された今でも残る微妙な違いや、ファンが気になる「どっちが強い?」という疑問についても、もう少し深掘りしていきます。

アリーグとナリーグ 昔の大きな違い

やはり、昔の最大の違いは「DH制の有無」に尽きると思います。これが野球の戦略そのものを大きく分けていました。

2021年シーズンまで、両リーグにはこんなに明確な戦略の違いがあったんです。

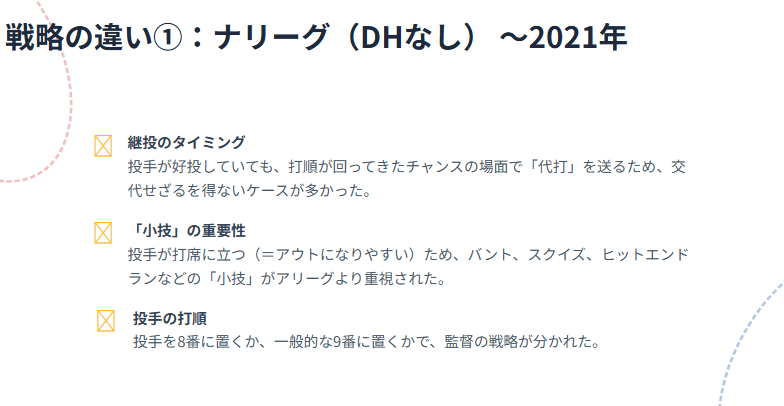

【比較】DH制の有無による戦略の違い(~2021年)

▼ナリーグ(DHなし)

- 投手の打順:投手を8番に置くか、一般的な9番に置くかで戦略が変わりました。

- 継投のタイミング:投手が好投していても、打順が回ってきた場面でチャンスなら、代打を送るために交代せざるを得ないケースが多くありました。

- 小技の重要性:投手が打席に立つ=1つアウトになりやすいため、バントやスクイズ、ヒットエンドランなどの「小技」がアリーグに比べて重視される傾向がありました。

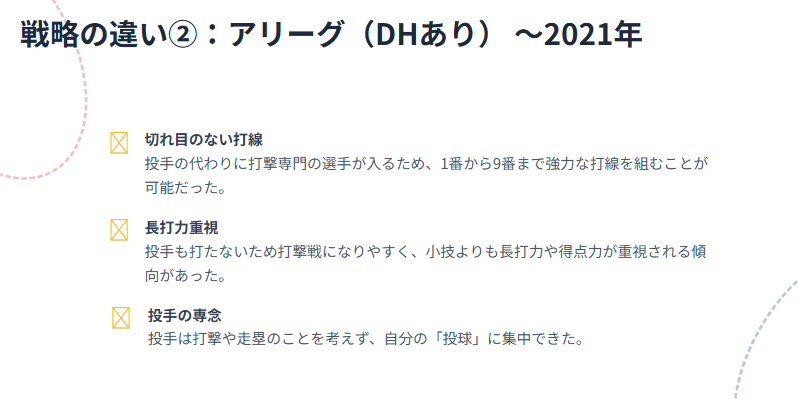

▼アリーグ(DHあり)

- 切れ目のない打線:投手の代わりに打撃専門の選手が入るため、1番から9番まで強力な打線を組むことができました。

- 投手の専念:投手は打撃や走塁のことを考えず、投球に集中できました。

- 長打力重視:打撃戦になりやすいため、小技よりも長打力や得点力が重視される傾向がありました。

この戦略の違いこそが、両リーグの最大の「色」の違いだったと言えます。ナリーグは監督の采配が光る玄人好み、アリーグは派手な打撃戦が魅力、といった感じでしょうか。

また、この違いは選手の評価にも影響していました。例えば、守備は苦手だけど打撃は一流、というベテラン選手は、アリーグではDHとして活躍の場がありましたが、ナリーグでは(代打以外に)出場機会が限られていました。

審判やルールの違いは今もある?

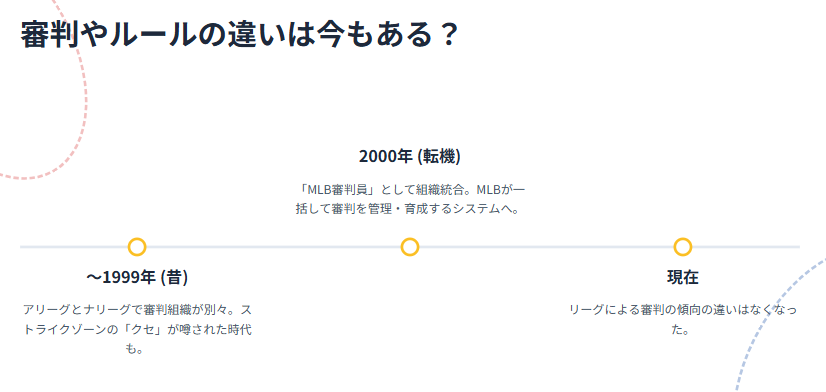

昔は、審判もアリーグとナリーグで別々の組織に所属していました。そのため、「アリーグの審判は外角のストライクゾーンが広い」「ナリーグは高低に厳しい」など、微妙な「リーグごとのクセ」がある、なんてまことしやかに言われた時代もあったそうです。

しかし、2000年に両リーグの審判組織は「MLB審判員」として統合されました。現在はMLBが一括して審判を管理・育成し、試合ごとに各球場へ派遣するシステムになっています。

そのため、現在ではリーグによる審判の傾向の違いはなくなっています。

近年のルール変更は「MLB全体」で統一

近年、MLBでは試合時間短縮やプレーの活性化のために、様々な新ルールが導入されています。

- ピッチクロック(投球間の時間制限)

- ワンポイントリリーフの禁止(投手は最低3人の打者と対戦、またはイニング終了まで投げる)

- ベースの拡大(走者の怪我防止と盗塁促進)

- 極端な守備シフトの禁止

これらの新しいルールは、もちろんアリーグ・ナリーグの区別なく、「MLB全体」で共通して適用されています。このことからも、MLB機構が意図的に「両リーグ間のルールの違い」をなくす方向に進んでいるのがわかりますね。

結局アリーグとナリーグどっちが強い?

これはファンにとって一番気になる疑問かもしれませんね(笑)。「伝統のナリーグ」と「革新のアリーグ」、どちらが優勢なのでしょうか。

「どっちが強いか」を測る指標として、よく「オールスターゲーム」と「ワールドシリーズ」の結果が使われます。

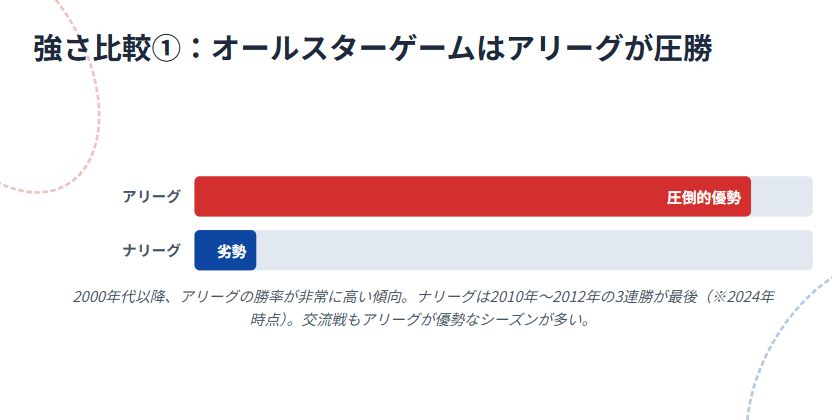

オールスターゲームはアリーグが圧勝

両リーグのスター選手が対決する「オールスターゲーム」では、近年アリーグが圧倒的に強い傾向があります。

特に2000年代以降はアリーグの勝率が非常に高く、ナリーグは2010年~2012年に3連勝したのが最後。それ以降はアリーグが勝ち続けている(※2024年時点)という、一方的な状況になっています。

レギュラーシーズンの交流戦全体の通算勝敗で見ても、アリーグがナリーグを勝ち越しているシーズンが多いです。

なぜオールスターはアリーグが強い?

これには諸説ありますが、ファンや専門家の間では「長年DH制を採用してきたアリーグの方が、DHの枠を使って優れた打者を育てやすい環境だったのではないか?」といった考察もされています。あくまで俗説の一つですが、興味深いですね。

ワールドシリーズはほぼ互角

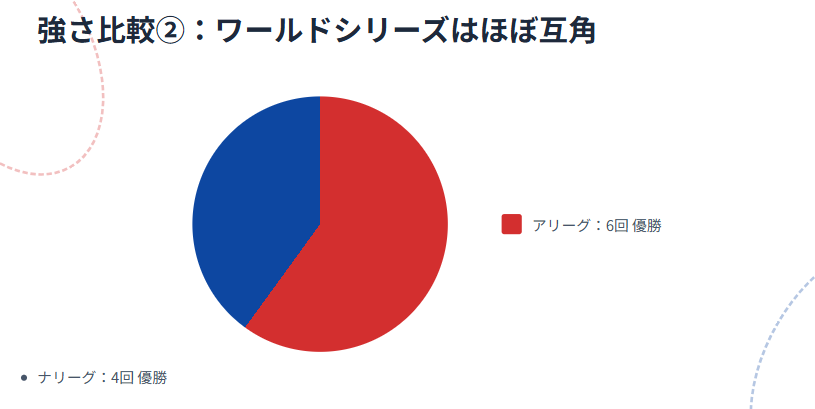

一方で、その年の両リーグのチャンピオンが戦う「ワールドシリーズ(頂上決戦)」の結果はどうでしょうか。

過去10年(2015年~2024年)で見ると、アリーグ6回、ナリーグ4回の優勝となっています。

オールスターほどの偏りはなく、アリーグがやや優勢かな、という程度。その年で一番強いチーム同士が戦えば、実力はほぼ互角と言ってもいいかもしれません。

総合すると、「スター選手の層の厚さや平均的な実力ではアリーグが優勢かもしれないが、トップチーム同士の戦いになれば実力は拮抗している」というのが私の印象です。

わかりやすく特徴を比較

ここまでの情報を、わかりやすく比較表としてまとめてみました。昔と今で何が変わったのかが一目でわかるかなと思います。

アリーグ vs ナリーグ 比較まとめ(2025年現在)

| 項目 | アリーグ(アメリカン・リーグ) | ナリーグ(ナショナル・リーグ) |

|---|---|---|

| 発足年 | 1901年(後発) | 1876年(先発) |

| 通称・イメージ | ジュニア・サーキット(革新的) | シニア・サーキット(伝統的) |

| 球団数 | 15球団(3地区×5) ※2013年にアストロズが移籍し均等に | 15球団(3地区×5) |

| DH制 | 1973年から導入 | 2022年から恒久的に導入 |

| 交流戦 | 1997年から導入(2023年から全球団と対戦する新方式に) | |

| 審判 | 2000年にMLB審判団として組織統合 | |

| 近年の強さ | オールスターで圧倒的優勢 | ワールドシリーズでは互角 |

| 主な人気球団 | ヤンキース、レッドソックス、エンゼルスなど | ドジャース、カブス、カージナルスなど |

※2025年現在の情報に基づいています。

まとめ:アリーグとナリーグの違い

今回は、MLBの「アリーグとナリーグの違い」について、歴史や現在の状況を整理してみました。

結論としては、かつて最大の違いであり、両リーグの戦略を根本から分けていた「DH制」が2022年に統一されたことで、現在のアリーグとナリーグの間にルール上の大きな違いはほぼなくなった、と言えそうです。

審判も組織が統一され、交流戦も全球団と当たるようになり、両リーグの「垣根」は年々低くなっていますね。

もちろん、ヤンキースとレッドソックス(アリーグ)のライバル関係や、ドジャースとジャイアンツ(ナリーグ)の伝統的な対決など、リーグや地区ごとに培われてきた歴史や文化は今も色濃く残っています。

大谷翔平選手が、DH制のあるアリーグ(エンゼルス)から、DH制が導入されて間もないナリーグ(ドジャース)へ移籍した、というのも面白い巡り合わせですよね。

昔と今で見るアリーグとナリーグの違い

DH制が統一され、交流戦も当たり前になった今、「昔と今」で何がどう変わったのでしょうか。ルールが統一された今でも残る微妙な違いや、ファンが気になる「どっちが強い?」という疑問についても、もう少し深掘りしていきます。

アリーグとナリーグ 昔の大きな違い

やはり、昔の最大の違いは「DH制の有無」に尽きると思います。これが野球の戦略そのものを大きく分けていました。

2021年シーズンまで、両リーグにはこんなに明確な戦略の違いがあったんです。

【比較】DH制の有無による戦略の違い(~2021年)

▼ナリーグ(DHなし)

- 投手の打順:投手を8番に置くか、一般的な9番に置くかで戦略が変わりました。

- 継投のタイミング:投手が好投していても、打順が回ってきた場面でチャンスなら、代打を送るために交代せざるを得ないケースが多くありました。

- 小技の重要性:投手が打席に立つ=1つアウトになりやすいため、バントやスクイズ、ヒットエンドランなどの「小技」がアリーグに比べて重視される傾向がありました。

▼アリーグ(DHあり)

- 切れ目のない打線:投手の代わりに打撃専門の選手が入るため、1番から9番まで強力な打線を組むことができました。

- 投手の専念:投手は打撃や走塁のことを考えず、投球に集中できました。

- 長打力重視:打撃戦になりやすいため、小技よりも長打力や得点力が重視される傾向がありました。

この戦略の違いこそが、両リーグの最大の「色」の違いだったと言えます。ナリーグは監督の采配が光る玄人好み、アリーグは派手な打撃戦が魅力、といった感じでしょうか。

また、この違いは選手の評価にも影響していました。例えば、守備は苦手だけど打撃は一流、というベテラン選手は、アリーグではDHとして活躍の場がありましたが、ナリーグでは(代打以外に)出場機会が限られていました。

審判やルールの違いは今もある?

昔は、審判もアリーグとナリーグで別々の組織に所属していました。そのため、「アリーグの審判は外角のストライクゾーンが広い」「ナリーグは高低に厳しい」など、微妙な「リーグごとのクセ」がある、なんてまことしやかに言われた時代もあったそうです。

しかし、2000年に両リーグの審判組織は「MLB審判員」として統合されました。現在はMLBが一括して審判を管理・育成し、試合ごとに各球場へ派遣するシステムになっています。

そのため、現在ではリーグによる審判の傾向の違いはなくなっています。

近年のルール変更は「MLB全体」で統一

近年、MLBでは試合時間短縮やプレーの活性化のために、様々な新ルールが導入されています。

- ピッチクロック(投球間の時間制限)

- ワンポイントリリーフの禁止(投手は最低3人の打者と対戦、またはイニング終了まで投げる)

- ベースの拡大(走者の怪我防止と盗塁促進)

- 極端な守備シフトの禁止

これらの新しいルールは、もちろんアリーグ・ナリーグの区別なく、「MLB全体」で共通して適用されています。このことからも、MLB機構が意図的に「両リーグ間のルールの違い」をなくす方向に進んでいるのがわかりますね。

結局アリーグとナリーグどっちが強い?

これはファンにとって一番気になる疑問かもしれませんね(笑)。「伝統のナリーグ」と「革新のアリーグ」、どちらが優勢なのでしょうか。

「どっちが強いか」を測る指標として、よく「オールスターゲーム」と「ワールドシリーズ」の結果が使われます。

オールスターゲームはアリーグが圧勝

両リーグのスター選手が対決する「オールスターゲーム」では、近年アリーグが圧倒的に強い傾向があります。

特に2000年代以降はアリーグの勝率が非常に高く、ナリーグは2010年~2012年に3連勝したのが最後。それ以降はアリーグが勝ち続けている(※2024年時点)という、一方的な状況になっています。

レギュラーシーズンの交流戦全体の通算勝敗で見ても、アリーグがナリーグを勝ち越しているシーズンが多いです。

なぜオールスターはアリーグが強い?

これには諸説ありますが、ファンや専門家の間では「長年DH制を採用してきたアリーグの方が、DHの枠を使って優れた打者を育てやすい環境だったのではないか?」といった考察もされています。あくまで俗説の一つですが、興味深いですね。

ワールドシリーズはほぼ互角

一方で、その年の両リーグのチャンピオンが戦う「ワールドシリーズ(頂上決戦)」の結果はどうでしょうか。

過去10年(2015年~2024年)で見ると、アリーグ6回、ナリーグ4回の優勝となっています。

オールスターほどの偏りはなく、アリーグがやや優勢かな、という程度。その年で一番強いチーム同士が戦えば、実力はほぼ互角と言ってもいいかもしれません。

総合すると、「スター選手の層の厚さや平均的な実力ではアリーグが優勢かもしれないが、トップチーム同士の戦いになれば実力は拮抗している」というのが私の印象です。

わかりやすく特徴を比較

ここまでの情報を、わかりやすく比較表としてまとめてみました。昔と今で何が変わったのかが一目でわかるかなと思います。

アリーグ vs ナリーグ 比較まとめ(2025年現在)

| 項目 | アリーグ(アメリカン・リーグ) | ナリーグ(ナショナル・リーグ) |

|---|---|---|

| 発足年 | 1901年(後発) | 1876年(先発) |

| 通称・イメージ | ジュニア・サーキット(革新的) | シニア・サーキット(伝統的) |

| 球団数 | 15球団(3地区×5) ※2013年にアストロズが移籍し均等に | 15球団(3地区×5) |

| DH制 | 1973年から導入 | 2022年から恒久的に導入 |

| 交流戦 | 1997年から導入(2023年から全球団と対戦する新方式に) | |

| 審判 | 2000年にMLB審判団として組織統合 | |

| 近年の強さ | オールスターで圧倒的優勢 | ワールドシリーズでは互角 |

| 主な人気球団 | ヤンキース、レッドソックス、エンゼルスなど | ドジャース、カブス、カージナルスなど |

※2025年現在の情報に基づいています。

まとめ:アリーグとナリーグの違い

今回は、MLBの「アリーグとナリーグの違い」について、歴史や現在の状況を整理してみました。

結論としては、かつて最大の違いであり、両リーグの戦略を根本から分けていた「DH制」が2022年に統一されたことで、現在のアリーグとナリーグの間にルール上の大きな違いはほぼなくなった、と言えそうです。

審判も組織が統一され、交流戦も全球団と当たるようになり、両リーグの「垣根」は年々低くなっていますね。

もちろん、ヤンキースとレッドソックス(アリーグ)のライバル関係や、ドジャースとジャイアンツ(ナリーグ)の伝統的な対決など、リーグや地区ごとに培われてきた歴史や文化は今も色濃く残っています。

大谷翔平選手が、DH制のあるアリーグ(エンゼルス)から、DH制が導入されて間もないナリーグ(ドジャース)へ移籍した、というのも面白い巡り合わせですよね。

「昔はこんな違いがあったんだな」という歴史的背景を知った上で今のMLBを見ると、また違った面白さで試合観戦が楽しめるかもしれませんね。

コメント