富良野を舞台にした名作ドラマ北の国からの中でも、笠松のじいさんこと笠松杵次は強烈な存在感を放つ人物です。偏屈に見えながらも心の奥には深い優しさを秘め、五郎との価値観の衝突や愛馬との絆など、多くの名場面を残しました。

本記事では、北の国から笠松のじいさんの人物像や五郎との関係、最期に至るまでの物語、そして俳優として彼を演じた大友柳太朗の魅力までを徹底的に解説します。

記事のポイント

北の国からに登場する笠松のじいさんの人物像とその魅力

『北の国から』に登場する「笠松のじいさん」こと笠松杵次は、富良野の開拓時代を生き抜いた最後の世代の一人として描かれています。初めて彼を目にした視聴者の多くは、口が悪く人付き合いの悪い「偏屈な老人」という印象を持ったかもしれません。

しかし、物語を追うにつれ、その仮面の奥に秘められた優しさや誇り、そして深い孤独が浮かび上がってきます。杵次は単なる脇役ではなく、近代化の波に押し流されていく中で失われゆく「開拓者精神」を象徴する存在でした。

偏屈な老人の仮面の裏にあった優しさと孤独

笠松杵次は、地元では「へなまずるい」(北海道方言で「ずる賢い」「信用ならない」に近い意味)と呼ばれ、周囲から厳しい評価を受けていました。しかし、その呼び名とは裏腹に、彼の過去には「仏の杵次」と呼ばれるほど温厚で面倒見の良い時代があったのです。この変化は、妻の死と時代の変化が大きく影響していました。

妻を亡くしてから、杵次は精神的な支えを失い、時代の流れに取り残される感覚を抱きながら孤独な日々を送ります。その結果、他人に心を開くことを避け、皮肉や強がりで自分を守るようになったのです。

しかし、そんな彼にも温かさを垣間見せる場面がいくつもあります。

- 蛍が可愛がっていたキツネが罠にかかると、素直に謝罪して一緒に遊ぶ

- 孫の正吉のために木の上に小屋を作ってあげる

- 五郎と電気の件で対立しながらも、裏では電力会社への手配をしていた

これらの行動は、杵次の心の奥底にあった「人を思いやる気持ち」が完全には消えていなかった証拠です。

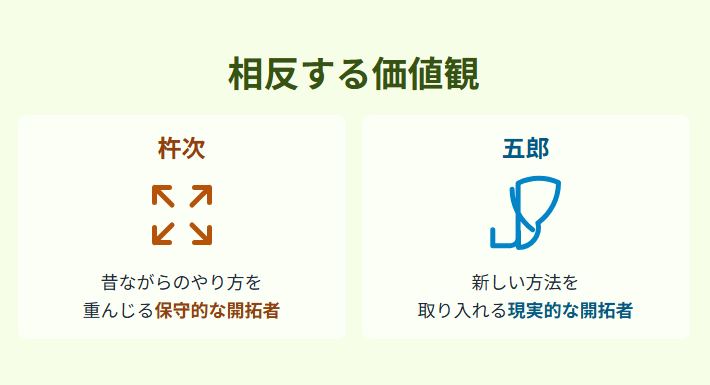

笠松杵次と五郎がたどった相反する価値観の行方

笠松杵次と黒板五郎は、富良野という同じ土地で生きながらも、全く異なる価値観を持っていました。

- 杵次は「昔ながらのやり方」を重んじる保守的な開拓者

- 五郎は「新しい方法」を積極的に取り入れる現実的な開拓者

特に象徴的なのが「電気を引くかどうか」をめぐる対立です。杵次は「電気など贅沢品だ」と反対し、五郎は「生活を便利にするために必要だ」と主張します。この対立は単なる設備投資の是非ではなく、「時代に適応するか、昔のやり方を守るか」という生き方そのものの衝突でした。

しかし、物語が進むにつれて、両者の関係は完全な断絶ではなく、互いの信念を理解し合う方向へと向かっていきます。杵次は頑固な反面、五郎のやり方に一定の理解を示す瞬間があり、五郎もまた杵次の過去と誇りを尊重するようになります。

電気を巡る五郎との対立に見える開拓者の誇り

杵次が電気導入に反対した背景には、単なる節約や保守性以上の理由がありました。それは「自分たちが築き上げた生活の形」への誇りです。

彼にとって、富良野の厳しい自然と向き合い、鍬と馬だけで土地を切り拓いてきた日々こそが人生そのものでした。そのため、電気や機械による効率化は、自分たちの努力や苦労を無価値なものにしてしまうように感じたのです。

この姿勢は、時代遅れに見える一方で、近代化によって軽視されがちな「人間の労働の尊厳」を体現していました。杵次は、開拓者としての誇りと過去の証を守ろうとしていたのです。

通夜での清吉の弔辞が語る、笠松杵次の本当の姿

杵次の死後、通夜の席では近所の人々から厳しい言葉が飛び交います。しかし、その空気を一変させたのが、古くからの友人・北村清吉の弔辞でした。清吉は涙ながらに、杵次の人生をこう評します。

「忘れなかったのは、あの馬だけだ。その馬を手放したとき、あいつは…」

この言葉は、杵次の真の姿を浮かび上がらせます。彼は偏屈な老人ではなく、共同体の礎を築いた功労者であり、誰よりも誠実に生きた男だったのです。清吉の弔辞は、杵次の名誉を取り戻す「歴史の修正」でもありました。

老いた馬と過ごした18年間が映す笠松杵次の心の支え

杵次と愛馬の関係は、彼の人生そのものを象徴しています。この馬は単なる家畜ではなく、18年間にわたり彼と苦楽を共にした「戦友」でした。

- 厳しい冬も、農作業も、すべてを共に乗り越えた

- 吹雪の中、命を救う場面もあった

- そして、経済的な事情から手放すという苦渋の決断を迫られた

特に、馬を売った夜に五郎の家で泥酔し、「今頃はもう肉になっとるだろう…」と語る場面は、視聴者の胸を深く打ちます。この別れは、杵次にとって単に動物との決別ではなく、自らの歴史と誇りを手放す瞬間でもあったのです。

北の国からで描かれた笠松のじいさんの最期と遺されたもの

笠松杵次の物語は、『北の国から』の中でも特に視聴者の心に深く刻まれるエピソードとして語り継がれています。

彼の最期は、単なる一人の老人の死ではなく、開拓時代を生き抜いた者の誇りや孤独、そして時代の変化に置き去りにされた人間の悲哀を象徴していました。

物語の中で描かれる彼の最期と、それによって遺されたものを振り返ると、『北の国から』が単なる家族ドラマ以上の作品であることが浮かび上がります。

馬を手放した夜に語られた胸をえぐる後悔の言葉

杵次の最期に向かう物語の中で、最も印象的で心をえぐる場面が「愛馬を手放した夜」です。経済的な事情や体力の衰えから、18年間連れ添った老馬を売らざるを得なかった杵次は、その夜、泥酔して五郎の家に現れます。

彼の口から語られたのは、馬との別れの朝の情景でした。

- 肩に首をこすりつけてくる馬

- まるで別れを悟ったような瞳

- そして流れる涙

「今頃はもう肉になっとるだろう…」と呟くその声には、後悔と自己嫌悪が滲んでいました。

この別れは、単なる家畜との決別ではなく、開拓時代を共に歩んだ戦友、そして自分の人生そのものを手放す行為だったのです。

ここで強調されるのは、馬に名前が与えられていないことです。それは、この馬が「笠松杵次の個人的なペット」ではなく、北海道開拓を支えたすべての農耕馬を象徴しているからです。杵次が馬を失った瞬間は、彼自身が時代から見捨てられた瞬間でもありました。

第16話で描かれた壮絶な最期とその意味

杵次の最期は、第16話で描かれます。彼は厳しい冬の中、突然の病に倒れ、そのまま帰らぬ人となります。

この場面が印象的なのは、死の瞬間を派手な演出で描くのではなく、静かで淡々とした空気の中で描かれていることです。そこには、長年の孤独と、時代に置き去りにされた人間の静かな幕引きが表現されています。

通夜の席では、近所の人や親族から辛辣な言葉が飛び交います。しかし、その場を変えたのは古くからの友人・北村清吉の弔辞でした。清吉は、馬を失った時の杵次の心情を語り、彼がどれほど誠実で不器用な男だったかを涙ながらに伝えます。この弔辞は、杵次の人生を正しく評価し直す「歴史の修正」として機能しました。

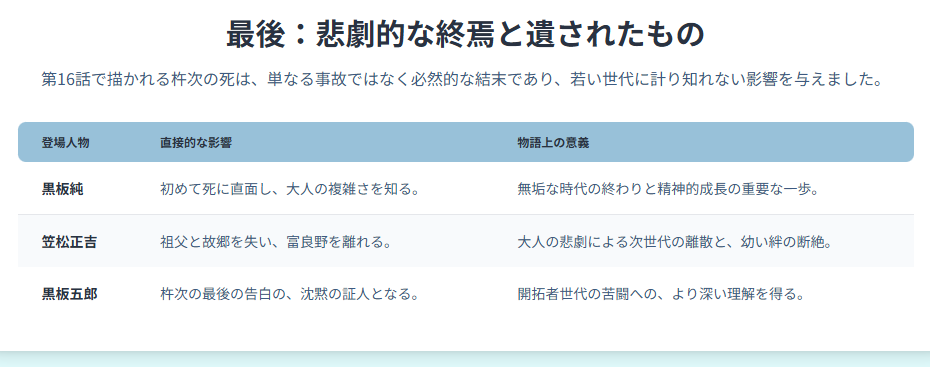

孫の正吉と純が受けた別れの衝撃とその成長

杵次の死は、孫の正吉と純にとって大きな転機となります。

特に正吉にとって、祖父は時に厳しく、時に優しい存在であり、人生の師のような存在でした。祖父の死をきっかけに、正吉は「働くことの意味」や「人との関わり方」を深く考えるようになります。純にとっても、杵次との交流は、富良野の人々の生き方や価値観を学ぶ重要な時間でした。

この二人の少年が受けた衝撃とそこからの成長は、『北の国から』のテーマである「世代を超えて受け継がれるもの」を象徴しています。

「北の国から」に描かれた笠松杵次と馬との絆

杵次と馬の関係は、単なる人と動物の絆以上のものとして描かれています。彼らは言葉を交わすことはできませんが、

- 過酷な農作業

- 富良野の厳しい冬

- 吹雪の中の命がけの救助劇

こうした場面を通じて、深い信頼と理解を築いてきました。特に猛吹雪の中、純と雪子を探す際に馬が雪に埋もれた車の上でぴたりと止まり、奇跡的な救出につながったエピソードは、視聴者の心に強く刻まれています。

馬との日々は、杵次の孤独を癒やす心の支えであり、同時に開拓時代の誇りを形として残す存在でもありました。

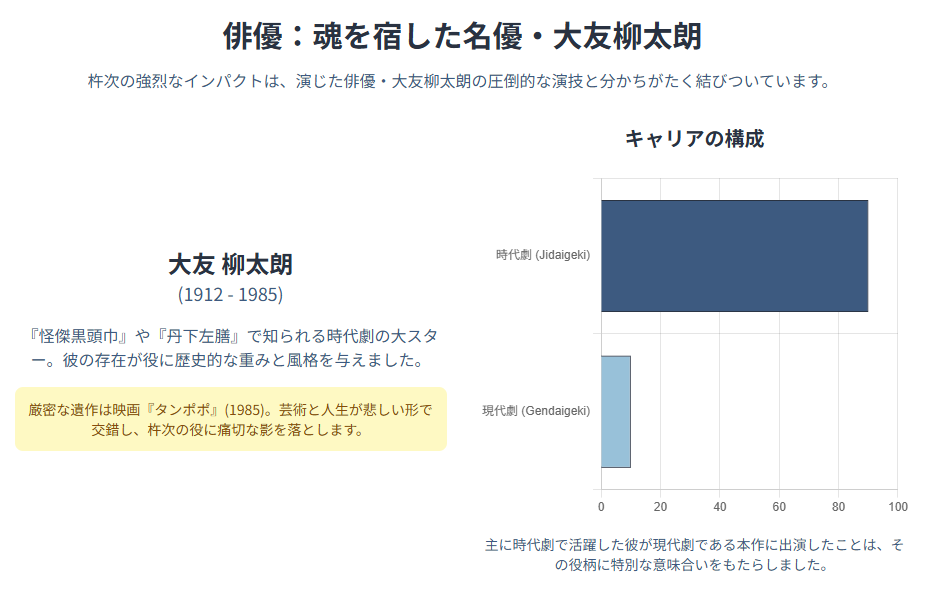

演じた俳優・大友柳太朗が語る笠松杵次の魂

笠松杵次の人物像をここまで深く視聴者に印象づけたのは、俳優・大友柳太朗の演技力にほかなりません。大友は時代劇の大スターとして知られ、『怪傑黒頭巾』や『丹下左膳』で名を馳せた人物です。そんな彼が現代劇である『北の国から』に出演すること自体が特別であり、役に歴史的な重みを与えました。

大友は役作りに非常に真面目で、笠松杵次という人物の生き様や心理を徹底的に掘り下げました。その結果、単なる頑固な老人ではなく、誇り高く不器用で、そして孤独な男としての深みを見事に表現しています。

大友柳太朗が体現した晩年の重み

大友柳太朗にとって、この役は晩年の代表作の一つです。彼自身も高齢で、人生の終盤を迎えていた時期に笠松杵次を演じたことで、役と俳優の人生が重なり、圧倒的なリアリティが生まれました。

観客が感じ取ったのは、「演技」というよりも「生き様」そのものでした。杵次の静かな最期の場面は、大友柳太朗自身の人生の重みを背負った表現であり、『北の国から』という作品における最大級の名場面のひとつとして記憶されています。

総括:北の国からの笠松のじいさんとは何者だった?

笠松杵次は、『北の国から』において単なる脇役ではなく、物語全体を支える象徴的な存在でした。彼は時代に取り残された老人として描かれながらも、その内面には誇り、優しさ、そして消えることのない開拓者精神が息づいていました。今回の記事で見てきたように、笠松杵次を理解するには、彼の行動や言葉の背後にある人生観を読み解くことが不可欠です。

ここで、彼という人物像を総括するポイントを整理します。

- 開拓者精神の象徴

富良野の厳しい自然を鍬と馬だけで切り拓いた世代の一人であり、その誇りを生涯失わなかった。 - 表裏のある人格

外見は偏屈で人付き合いが悪そうに見えるが、内には温かさと面倒見の良さを秘めていた。 - 時代との葛藤

電気導入など近代化に反発し、昔ながらの生活様式を守ろうとした。その頑固さは自己保身ではなく「自分たちが築いた生活の証」を守るためだった。 - 馬との深い絆

18年間連れ添った老馬は、苦楽を共にした戦友であり心の支え。別れは彼にとって人生の一部を失うことを意味した。 - 家族・地域との複雑な関係

子や近所から誤解される一方で、孫や一部の人物には優しさを見せ、心を通わせた。 - 死後に再評価された存在

通夜での清吉の弔辞が、彼を「偏屈な老人」から「忘れられた功労者」へと再定義した。 - 俳優・大友柳太朗の存在感

大友の晩年の演技が、笠松杵次に圧倒的なリアリティと重みを与え、視聴者の心に深く刻まれた。

笠松杵次は、過去の価値観を頑なに守り続けたことで時代から孤立しましたが、それは同時に「人間の誇りを貫く」という生き方でもありました。彼の姿は、私たちに「便利さと引き換えに何を失ってきたのか」を問いかけ続けています。

そして、その問いは『北の国から』という作品が放送から数十年経った今でも色あせない理由のひとつです。

コメント