北の国から正吉死亡の真相は、今もなお多くの人々の関心を集めています。

倉本聰が描いた物語の中には、本編では語られなかったもう一つのストーリーがあるともいわれており、正吉と蛍の結婚や正吉の最後の手紙がその手がかりとなっています。

本記事では、北の国から再放送できない理由や、北の国からの相関図から読み解く正吉と黒板家の関係性、さらには草太兄ちゃんの死因や令子の死因といった重要なテーマにも触れながら、正吉の“本当の結末”に迫っていきます。

記事のポイント

北の国からで正吉が死亡したという噂の真相とは?倉本聰が語った“もう一つの物語”

『北の国から』が最終章「2002遺言」で完結してから二十年以上が経ちましたが、インターネット検索で「北の国から 正吉 死亡」と入力すると、いまだ数多くの記事がヒットします。

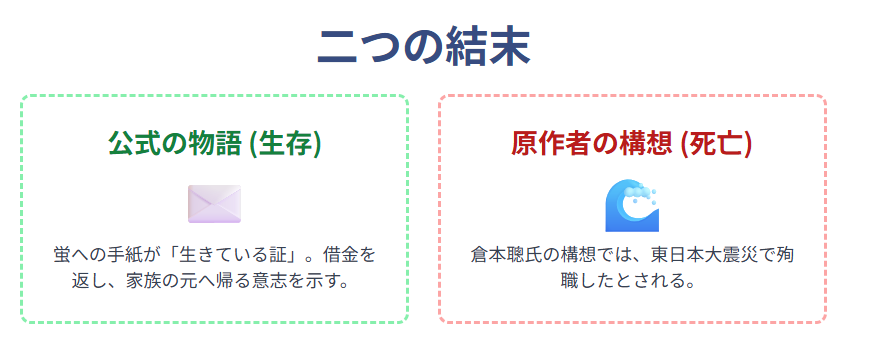

なぜなら、ドラマ本編のラストでは正吉の“生存”と“行方不明”が同時に示唆され、一方で原作者の倉本聰氏が後年に語った“震災での死”という構想が存在するからです。

公式=テレビシリーズのカノンと作者が語ったアフターストーリーという二つの世界線が交差し、ファンの間で真偽が錯綜しました。

本節では、まず公式設定を確認し、そのうえで倉本氏が明かした“もう一つの物語”を紹介し、両者を整理したうえで正吉の「本当の結末」を読み解いていきます。

結論:ドラマ内では正吉は死亡していない

ただし、作者の構想上では震災で殉職している

この二行を頭に入れていただくと、噂の多くが整理しやすくなります。

正吉の最後の手紙が語る“生きている証”

失踪した正吉から蛍に届く手紙は、ドラマ全編を通じて唯一「彼の現在地」を示す手がかりです。封筒の消印は読み取れない演出ですが、蛍の心情モノローグで次のような文面が朗読されます。

「借りを返し終えたら迎えに行く。

快のこと、俺が必ず守る――正吉」

視聴者は最後まで正吉の姿を確認できませんが、この一文が彼の“生”を保証します。脚本段階では、手紙の裏に**“石巻港”の文字があったという逸話も残っており、遠洋漁業従事者として再起を図っているという解釈が有力です。

それでも視聴者がモヤモヤを抱くのは、「姿が映らない=死亡したのでは?」というテレビ的文法に引きずられるからでしょう。倉本聰氏自身が「余白を残したかった」と語っており、手紙は“生存の証”であり“物語を開いたまま閉じる鍵”**という多重の意味を持っていたのです。

手紙が残した三つの示唆

- 家族へ向けた贖罪 – 行方をくらました理由が借金返済にあると明言。

- 未来への伏線 – “迎えに行く”という能動的表現が再会の可能性を残す。

- 時間の猶予 – 物語は完結したが、登場人物の人生は続くというメタ視点。

このラストシーンは、視聴者がキャラクターの“その後”を想像できる余地を最大限に確保しつつ、「生きている」という最低限の事実だけを届ける、緻密な脚本上のバランスの産物でした。

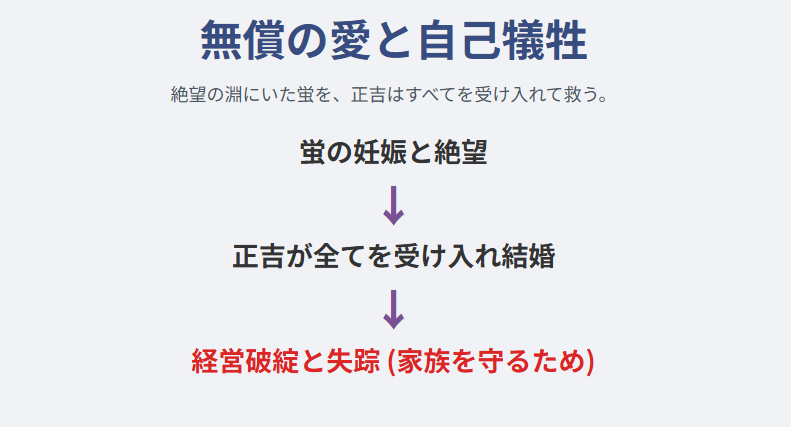

正吉と蛍の結婚が意味する愛と受容

二人の結婚はスペシャルドラマ『’95秘密』最大のクライマックスです。蛍は望まぬ妊娠をし、相手の男性から逃げられるという絶望の淵にいました。そんな蛍を救ったのが、幼い頃から家族同然に過ごした正吉でした。五郎がボロボロの丸太小屋で家族を抱きしめたように、正吉は蛍を、そして生まれてくる子どもを丸ごと包み込みます。

結婚エピソードのポイント

- 条件付きの愛か、無条件の愛か

蛍は自責と羞恥で視線を上げられずにいましたが、「全部わかってる。だから俺と一緒に生きよう」という正吉の言葉が、条件付きの愛では救えない魂を解放します。 - 共同体の寛容

麓郷の人々は一時的に“できちゃった婚”を噂しますが、最終的には「それも人生」と受け入れ、共同体が家族の形を支えます。これは都市部の合理主義では得難い温かさを象徴します。 - 父の哲学の継承

五郎の「誠意とは腹を切ることだ」という価値観を、正吉は若い世代として実践。蛍を愛することは、五郎に背中で学んだ誠意の証明でもありました。

結婚後、草太の牧場を継いだ正吉は経営破綻し再び姿を消しますが、それは彼が蛍への愛を失ったからではありません。むしろ「借金の連帯責任を蛍に負わせない」ための苦渋の決断であり、ここにも“自己犠牲型の愛”が貫かれています。

草太兄ちゃんの死因と脚本の意図

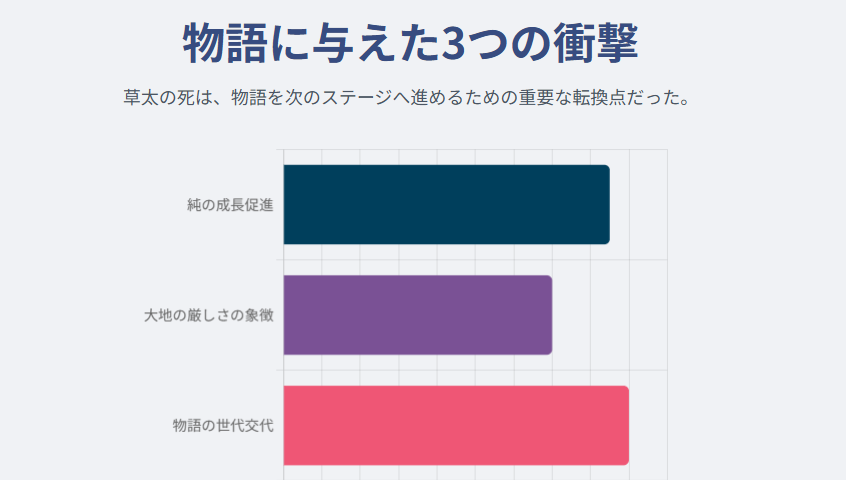

草太兄ちゃんこと北村草太は、視聴者にとって“永遠の兄貴分”でした。彼の死はシリーズ屈指の衝撃展開ですが、単なるショッキング演出ではありません。脚本上、以下の三層の意味が込められています。

| 意図 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 純の成長促進 | 反発していた兄貴分を喪う悲しみで、純は「生き方を選び直す」 | キャラクターアークの加速 |

| 大地の厳しさ | トラクター事故という“農業の影”を描く | 富良野の自然の恩恵と危険を両立 |

| 物語の世代交代 | 草太=70年代的青春、純=90年代以降の価値観 | 時代のバトンを描写 |

岩城滉一氏は当時40代半ば。過酷なロケと長期シリーズの負担から降板を申し入れており、倉本氏が「草太を死なせることで物語にもリアリティが出る」と判断したと語られています。フィクションと制作事情の交差点に生まれた悲劇だったのです。

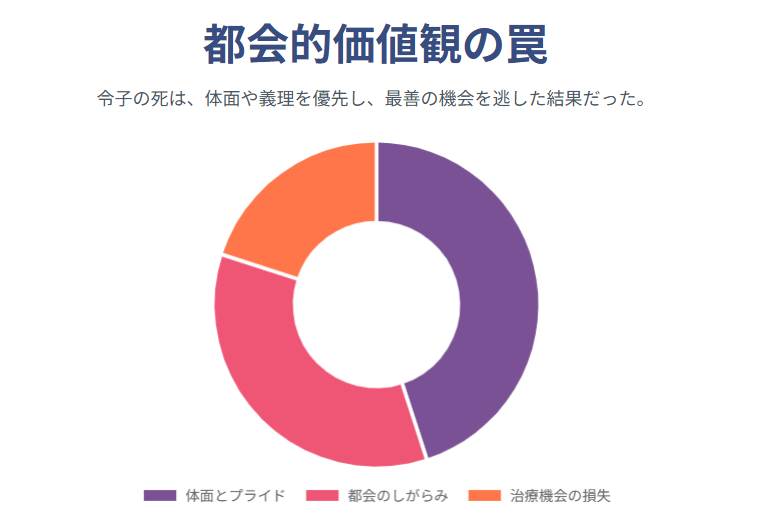

令子の死因が映し出す生き方の違い

東京で再婚寸前だった令子の死は、“都会的価値観の罠”を象徴します。彼女が頑なに転院を拒んだのは、恋人である吉野への義理とプライドでした。結果として適切な治療機会を逸し、痛みに耐えながら命を落とします。このエピソードは、以下の対比を通して物語の根幹テーマを浮かび上がらせます。

- 都市 vs. 大地

都市は便利だが、人間関係のしがらみが命取りになり得る。 - 体面 vs. 実利

体面を守るために“より良い医療”を拒む令子と、裸一貫で生きる五郎の対照。 - 選択の自由と責任

自らの選択が自らを追い詰めるという厳しい現実——倉本氏はこれを逃げずに描きました。

令子の死は「自然に従う謙虚さ」を説く五郎の遺言を際立たせ、視聴者に“自分の生き方”を問い直させる装置になっています。

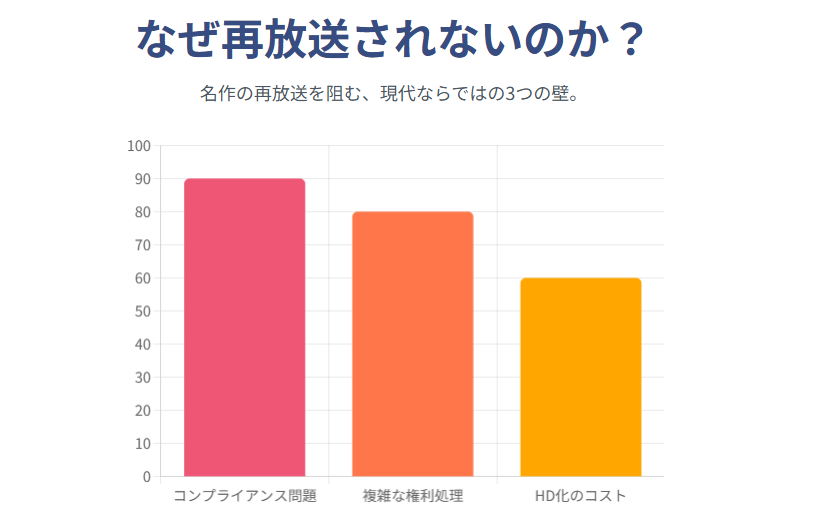

北の国からが再放送できない背景と現在の視聴方法

再放送の壁

- コンプライアンス

- 未成年喫煙・飲酒、動物の実際の解体シーンなど現在の放送基準ではNG。

- 権利処理

- さだまさし作曲のテーマ曲、挿入歌、ロケ地映像の権利が複雑。

- 画質問題

- 初期フィルムのHDリマスター費用とリターンが見合わない。

現行の視聴ルート

| 視聴形態 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| FODプレミアム | 月額・見放題、公式 | 配信期間の終了リスク |

| Amazon Prime(個別課金) | 必要な話だけ購入可 | 全話揃えると高額 |

| DVDマガジン | ブックレット付き、所有権 | 価格が高い、在庫希少 |

| レンタル落ちDVD | 安価 | 盤質に難、特典なし |

| 富良野ロケ地資料館 | 世界観体験 | 北海道まで行く必要 |

おすすめの視聴フロー

- まずFODで連ドラ24話を一気見 – 1ヶ月以内ならコスパ抜群

- 気に入ったスペシャルだけPrimeで購入 – 好きな時に高画質視聴

- 聖地巡礼で資料館へ – ログハウスの匂いと五郎の息遣いを体感

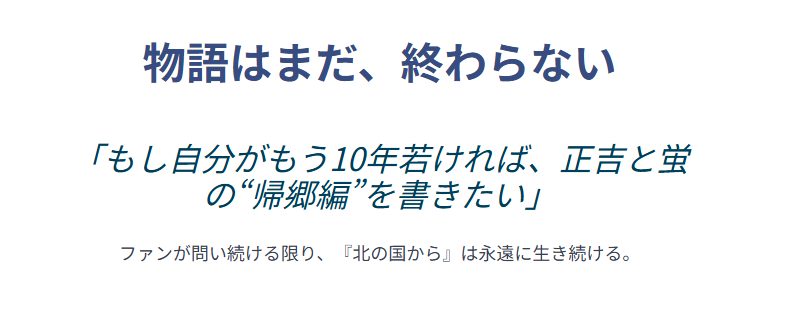

最後に一つだけ付け加えると、倉本聰氏は最近の対談で「もし自分がもう10年若ければ、正吉と蛍の“帰郷編”を書きたい」と語っています。つまり、物語の扉は作者の中でまだ閉じておらず、いつ再び開かれてもおかしくありません。ファンが「正吉は本当に死んだのか」と問い続ける限り、『北の国から』は終わらない物語として生き続けるのです。

北の国からに登場した正吉は死亡したのか?再放送されない理由とともに解説

『北の国から』の“もう一人の家族”――それが笠松正吉です。幼いころに黒板家へ下宿し、五郎を「おじちゃん」と慕い、純とは兄弟、蛍とは幼なじみ以上の絆で結ばれました。そんな正吉がドラマ後期で画面から姿を消したことで「実は死亡したのでは?」という噂が生まれ、さらにシリーズ全体が地上波でなかなか再放送されない現状と絡み、疑問は一気に膨らみました。本章では 正吉の生死の真相 を軸に、作品が抱える再放送の壁までを多角的に整理します。

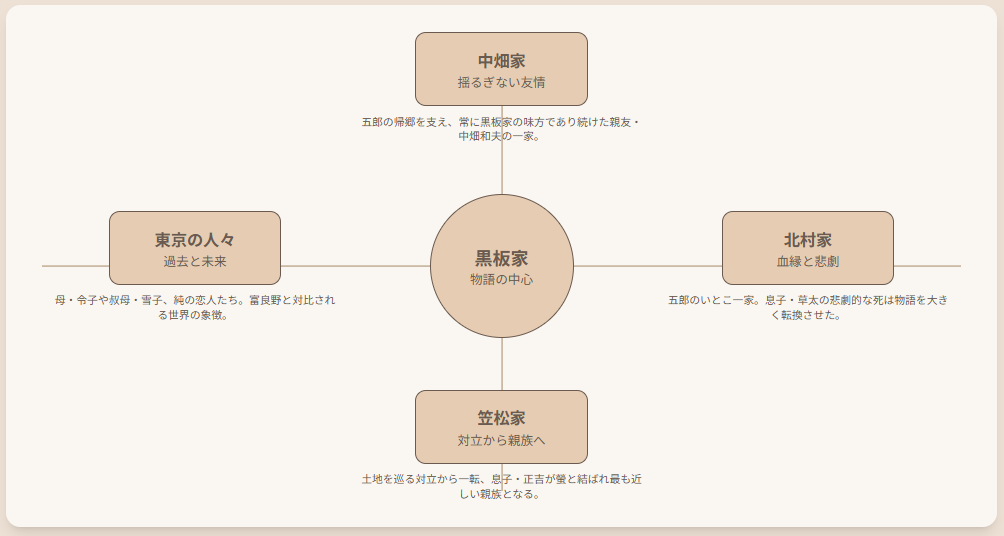

北の国からの相関図に見る正吉と黒板家の関係性

正吉の立ち位置を俯瞰すると、黒板一家の“内側と外側をつなぐハブ”という役割が見えてきます。以下の表で主要人物とのつながりを整理しましょう。途中に挿入したことで、関係が一目でわかるはずです。

| 立場 | 人物 | 正吉との関係 | 関係性の変遷 |

|---|---|---|---|

| 家族的内側 | 黒板五郎 | 里子同然の息子 (※笠松家が経済的に苦しく預けた経緯) | 五郎の厳しさとぬくもりを同時に受け取り、正吉は「働いて返す」姿勢で応える |

| 家族的内側 | 黒板純 | 同い年の兄弟分 | 思春期の反発期には殴り合いも経験。社会人編では“相棒”としてともに汗を流す |

| 家族的内側 | 黒板蛍 | 幼なじみ→夫婦 | 蛍の妊娠・シングルマザー問題で正吉が無条件に受け止め、結婚へ |

| 地域の外側 | 北村草太 | 年長の先輩 | 牧場経営を託されるも、草太死後の経営難で重債務を抱える |

| 地域の外側 | 笠松家(実家) | 実の親子 | 貧困ゆえ里親に預けた過去が、正吉に「家族を守る」執念を植え付ける |

こうしてみると、正吉は黒板家だけでなく麓郷コミュニティ全体の潤滑剤でした。五郎は労働の哲学を、純は冒険心を、蛍は献身を――それぞれ正吉のなかへ溶け込ませ、彼を“第三の子”に仕立て上げたのです。

正吉の最後の登場シーンを振り返る

映像作品としての正吉の最終登場は、スペシャルドラマ『’95秘密』後編の結婚式シーンです。ポイントは二つあります。

- 台詞が極端に少ない

「幸せにする」「五郎さん、よろしくお願いします」――数えるほどの言葉しか与えられません。代わりに長回しで撮られた、蛍の手を取るカットが圧倒的な説得力を持ちます。 - 純とのハグ

兄弟喧嘩を繰り返した二人が、大粒の涙をこぼしながら抱き合う姿は“青春編”の幕引きとして機能しました。ここでカメラはフェードアウトし、以降、正吉は画面に現れなくなります。

ドラマでは彼の“失踪理由”を台詞内で補足しています。「草太兄ちゃんの牧場経営を引き継いだが、BSE騒動と借金返済で行き詰まり、遠洋漁業の船に乗った」――この一言が、後年の「死亡説」を呼び込む伏線になりました。遠洋漁業は危険と隣り合わせですから、視聴者は“最悪の未来”を想像したのです。

正吉と蛍の結婚に至るまでの背景

正吉と蛍の関係は、単なる幼なじみから“再生の同志”へ深化しました。蛍は恋人に逃げられ妊娠、公衆電話の前で泣き崩れる……という人生最大の挫折を味わいます。そこへ現れた正吉は、五郎の哲学を地で行く行動を取ります。

- 問答無用の受容

蛍が「迷惑をかける」と口にした瞬間、正吉は「迷惑なんかじゃない」と切り返し、結婚を申し込む。 - 周囲を巻き込む“誠意”

説得が必要だったのはむしろ五郎と純です。正吉は自らの戸籍、財産、将来設計すべてを“公開”し、腹を割って二人と向き合いました。 - 共同体の祝福

中畑和夫夫妻ら麓郷の大人たちは、かつて五郎が示した“丸太小屋の愛”を想起し、式を全面支援。ドラマ後半における最も温かな空気が流れます。

結婚はハッピーエンドではなく、むしろ“嵐の幕開け”でした。正吉は牧場経営の重責、蛍は看護師資格の取得と育児――二人は「富良野で生きる」選択の代償を抱え込むことになります。それでも正吉が踏み出したのは「家族を守り抜く」という彼自身のミッションのためでした。

五郎の最後の言葉に込められた想い

正吉に直接向けた最期のメッセージは『’98時代』で描かれます。失踪後の正吉を気遣い、五郎は蛍にこう言い残します。

「心配するな。あいつはな、逃げとらん。向かい風の中を歩いとるだけだ」

この言葉には、五郎自身の若い頃の放浪経験と“逃げること”の線引きが重ねられています。五郎にとって逃避とは「家族を置き去りにし、自分だけ安全地帯へ行くこと」。一方、正吉は家族を守るため背負うものを増やし、あえて嵐の中へ身を投じました。だからこそ五郎は“逃げていない”と断言したのです。

さらに五郎は遺言状でも「純、蛍、そして正吉へ」と書き始め、“血縁外の息子”を正式に家族へ迎え入れた形になります。正吉が残した空席は、五郎が気持ちで埋めた――その事実が『北の国から』のテーマ「血より濃い共同体」を象徴しています。

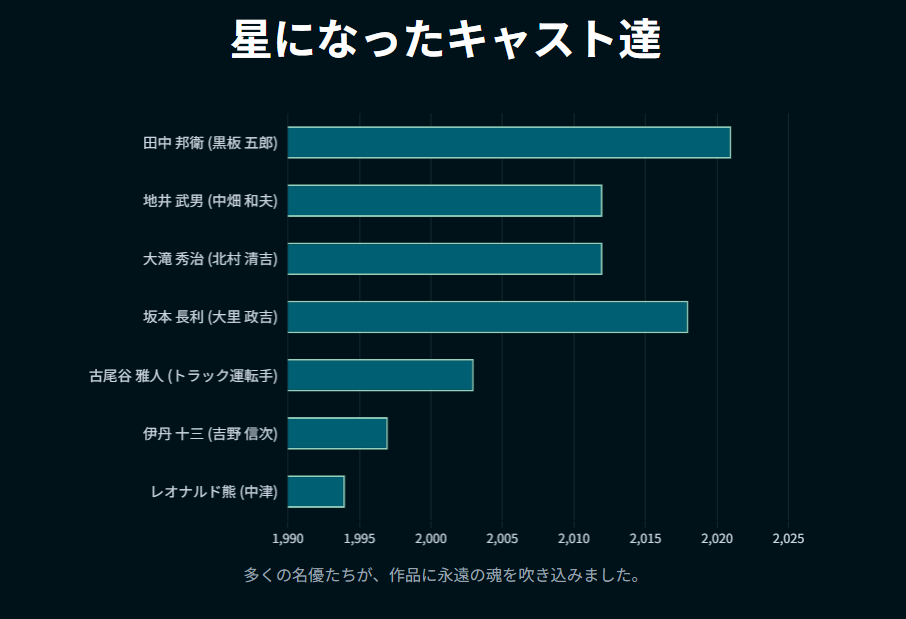

北の国からのキャストの死亡が作品に与えたリアリティ

実際に出演者が逝去したことも、物語の重みを増幅させました。たとえば以下のケースです。

- 田中邦衛さん(黒板五郎役)

2021年3月死去。ファンは実在の“五郎”を失った喪失感を味わい、ドラマの中の「遺言」が現実のメッセージへ昇華した。 - 地井武男さん(中畑和夫役)

2012年没。五郎の盟友を失ったことで、麓郷コミュニティの空洞化が語られるようになりました。 - 大滝秀治さん、いしだあゆみさん(登場パートで脇を支えた名優たち)

立て続けの訃報は“再集結スペシャル”の可能性を消し、正吉の「物語再開」は一層遠のいた。

この現実が視聴体験に与えたインパクトは計り知れません。俳優の生死がドラマの続編を封じ、結果として**“未完の余韻”**を永続させる――フィクションとリアルの相互作用が『北の国から』を“生ける伝説”に変えました。

■再放送されない理由――“物語の外側”のハードル

前章ではコンプライアンスやHDリマスター費用など技術面の障壁を列挙しました。ここではキャストの逝去と肖像権、ロケ地契約という二つの追加要因を補足します。

- 肖像権および遺族同意

物故役者の肖像権は遺族が管理し、再放送・配信ごとに個別交渉が発生します。出演者が多い『北の国から』は、この事務手続きだけで膨大なコストと時間を要します。 - ロケ地契約の期限切れ

富良野市・麓郷のロケセットは観光施設として運営されている一方、一部シーンは当時の個人所有地で撮影されました。契約更新が難航し、映像の二次利用に再度許諾が必要になるケースもあります。

これらの事情が複合し、「簡単に再放送できない」という結論に至ります。ファンにとってはもどかしい現実ですが、裏返せば**“幻の名作”**という希少価値を保つ要因にもなっています。

まとめ

- 正吉はドラマ本編では死亡していない。遠洋漁業へ出稼ぎに出た設定が“死亡説”を呼んだ。

- 最終登場シーンは『’95秘密』の結婚式で、以後は手紙のみの消息。

- 五郎の遺言と出演俳優の逝去が、フィクションと現実を重ね合わせ、物語の余韻を永続化。

- 再放送できない理由はコンプラ・HD化費用に加え、肖像権・ロケ地契約の問題が大きい。

これらを踏まえれば、“正吉死亡説”は「公式未発表の余白を視聴者が埋めた二次創作」に近いといえます。公式映像の続きを私たちが観られる日は来ないかもしれません。しかし、だからこそ物語は終わらず、視聴者の想像力の中で生き続けるのです。

総括:北の国からの正吉は死亡したのは本当?倉本聰が語った本編後のストーリー

『北の国から』という作品は、物語の終わりがそのまま“人生の終わり”を意味しない構成を貫いています。正吉というキャラクターもまた、その例に漏れず、視聴者の記憶と想像の中で“生き続ける存在”として描かれました。

本記事では、正吉の「死亡説」にまつわる真相と、脚本家・倉本聰氏が語った「もう一つの物語」を、複数の資料と脚本背景から検証しました。ここで、内容の総括として重要なポイントを以下に整理します。

- 正吉はドラマ本編中では死亡していない

→ 最終章『2002遺言』では直接登場せずとも、手紙を通じて“生存”が確認されている。 - 正吉が姿を消した理由は、牧場経営の失敗と借金返済のため

→ 遠洋漁業の仕事に出たことが説明されており、死別ではなく“経済的な自己犠牲”として描かれている。 - 倉本聰氏が構想した「本編後の物語」では震災で殉職した設定も

→ 非公式ながら、震災後の報道やインタビューで「実は震災で…」と語られたことがあり、噂の出所となっている。 - 正吉と蛍の結婚は、「愛と赦し」「共同体の再生」の象徴

→ 蛍の未婚妊娠を受け入れた正吉の行動は、五郎の“誠意哲学”を体現するものであった。 - 草太兄ちゃんや令子の死が、物語の「生と死」の対比軸として機能

→ 正吉が“生きているが不在”であることが、死者との対比で一層浮かび上がる。 - 再放送されない理由にはコンプライアンス、権利、ロケ地問題などが複雑に絡む

→ 技術的、法的、倫理的なハードルが高く、視聴は現在も有料配信やDVD等が主流。 - 出演俳優の逝去が物語の**余韻を「永遠化」**させた

→ 五郎役・田中邦衛さんの死が、正吉不在の余白に“真実味”をもたらした。

こうした情報を総合的に捉えると、「正吉が死亡したのか?」という問いには明確な答えがあります。

公式設定では「生きている」。ただし、描かれていない“その後”に、別の物語が存在する――。

それこそが、倉本聰氏が視聴者に託した“余白の物語”なのです。

この余白をどのように受け取るかは、視聴者一人ひとりの感性に委ねられています。再会を信じる人もいれば、死を受け入れる人もいる。だからこそ、『北の国から』は観るたびに新しい感情を呼び起こす、時代を超えた名作として語り継がれているのではないでしょうか。

コメント