仕事中や運転中、どうしても眠気に襲われる瞬間ってありますよね。私も湘南から都内へ車で移動することが多いので、運転中の眠気対策はかなり真剣に考えています。

眠気覚ましに最適な飲み物を探そうとすると、コンビニにはエナジードリンクや栄養ドリンク、コーヒーなどたくさんの種類があって、結局「どれが今の自分に合っているんだろう?」と迷ってしまうことも少なくないかなと思います。

即効性が欲しい時もあれば、仕事や勉強のために集中力を持続させたい時、あるいは夜だけどもうひと頑張りしたいからノンカフェインが良い時など、状況によって求めるものが違いますよね。

この記事では、そんな「眠気覚ましに最適な飲み物」について、カフェインの効果や最強の飲み方、コンビニで買える商品の違い、そして糖分や副作用のリスクまで、私が調べた情報を整理してお届けしたいと思います。

記事のポイント

眠気覚ましに最適な飲み物とカフェイン

眠気覚ましといえば、やはり「カフェイン」が主役ですよね。コーヒー、エナジードリンク、緑茶など、多くの飲料に含まれています。

でも、そのカフェインがどう効くのか、どのくらいで効き始めるのか、そして「覚醒の質」にどんな違いがあるのか。その科学的な側面を知っておくと、より効果的に、そして安全に使いこなせるようになるかなと思います。

即効性を求めるならカフェインナップ

「今すぐ眠気を飛ばしたい!」という時に、即効性を期待してコーヒーやエナジードリンクを飲む人は多いと思います。私も、運転中に「ヤバい」と感じたら、まずコーヒーを流し込むことが多かったです。

でも、調べてみると、私たちが「即効性」と感じているものには、実は2種類あるようです。

「即効性」の正体

- 感覚的な即効性(飲んだ直後) 冷たい炭酸の刺激、熱い飲み物の温度、コーヒーの芳醇な香りなどが、感覚神経を直接刺激して、一時的に意識を覚醒させます。これは「目が覚めた『気』がする」状態ですね。

- 薬理学的な即効性(30分後~) カフェインが体内に吸収され、血中濃度が上がり、中枢神経を刺激して本格的に覚醒させる効果です。

臨床的には、カフェインの血中濃度がピークに達するのは、飲んでから30分~120分後とされています。つまり、飲んだ瞬間にカフェインの化学的な効果が最大になるわけではないんですね。

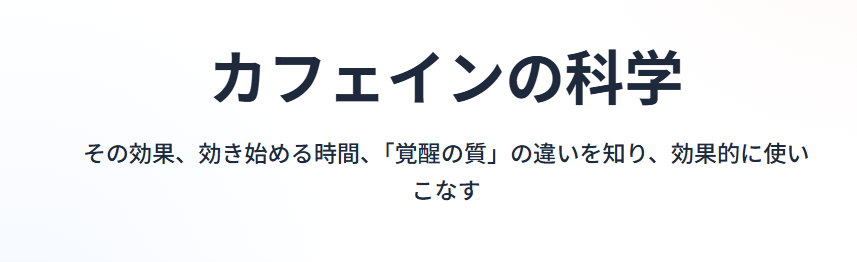

このカフェインが効き始めるまでの「タイムラグ」を戦略的に利用するのが、「カフェインナップ(パワーナップ)」という最強のテクニックです。

カフェインナップの実践方法

- コーヒーやエナジードリンクなど、カフェインを含む飲料を摂取します。

- 摂取直後に、15分から20分程度の短い仮眠(パワーナップ)をとります。(※30分以上眠ると深い睡眠に入ってしまい、目覚めにくくなるので注意)

- 目覚める頃(約20~30分後)に、吸収されたカフェインが脳に到達し、効き始めます。

広島大学の研究に関する考察によれば、仮眠だけだと脳が本格的な睡眠モードに入ろうとしてしまうことがあるそうですが、事前にカフェインを摂っておくことで、カフェインがその深い睡眠への移行を妨害し、効率的に脳の疲れだけを取り除く作用が期待できるとされています。

仮眠による「疲労回復」と、カフェインによる「覚醒」のピークが重なるため、それぞれ単体よりもはるかに強力なスッキリ感が得られるんだとか。特に、血糖値が上がって眠くなりやすい昼食後の対策として、これは試してみる価値が非常にあると思います。

コンビニで買える最強のカフェイン系

「仮眠する時間なんてない!」「とにかく今、この瞬間を乗り切りたい!」という時に頼りになるのが、コンビニで買える高カフェイン飲料ですね。

「強強打破」「眠眠打破」「メガシャキ」、あるいは「モンスターエナジー」といった製品がこれにあたります。

これらの最大の特徴は、なんといっても1本あたり100mg~150mgという圧倒的なカフェイン含有量です。これはもう、脳の中枢神経を直接強力に刺激して、眠気を「マスキング(覆い隠す)」ことを最優先に設計されています。

「絶対に寝てはいけない重要な会議の前」や、「長距離運転の最終局面」など、文字通り“絶対に負けられない”瞬間のためにあるドーピング的な存在、と私は認識しています。

ただし、これだけ強力な分、後述するカフェインの過剰摂取リスクとは常に隣り合わせです。頼りになる存在ですが、常用するのではなく、ここぞという時の「切り札」として使うのが賢明かなと思います。

仕事中や勉強中の集中には緑茶

「眠気を飛ばす」というより、「興奮せずに集中力を静かに高めたい」という時、ありますよね。例えば、複雑な資料を作成したり、資格の勉強をしたり、じっくりと考える必要があるデスクワークの時です。

そんな時は、コーヒーやエナジードリンクのような「興奮系」よりも「緑茶」、特に「玉露」が適しているかもしれません。

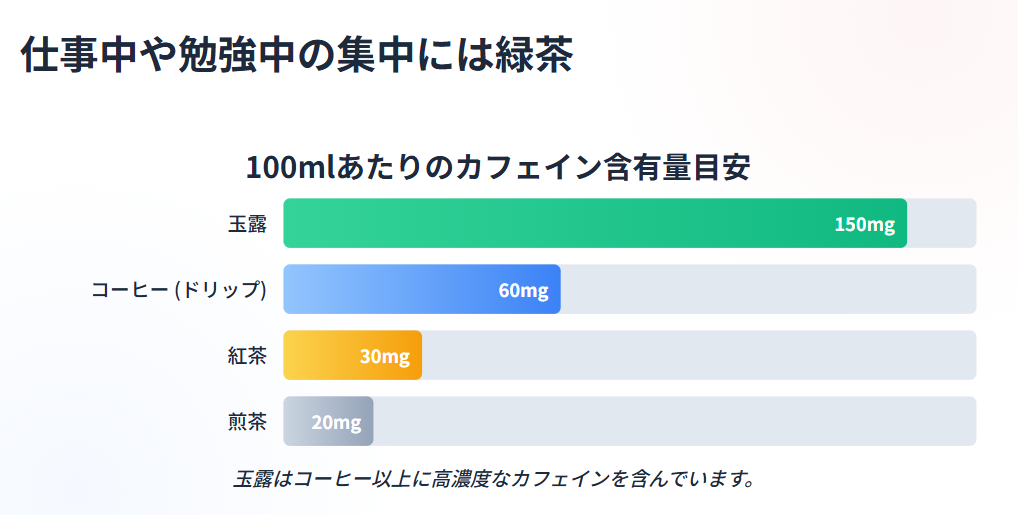

意外に思われるかもしれませんが、お茶の種類によっては、コーヒーに匹敵する、あるいはそれ以上のカフェインを含んでいます。

【100mlあたりのカフェイン含有量目安】

- 玉露:150mg

- 紅茶:30mg

- 煎茶:20mg

- (参考:コーヒー 60mg ※ドリップ)

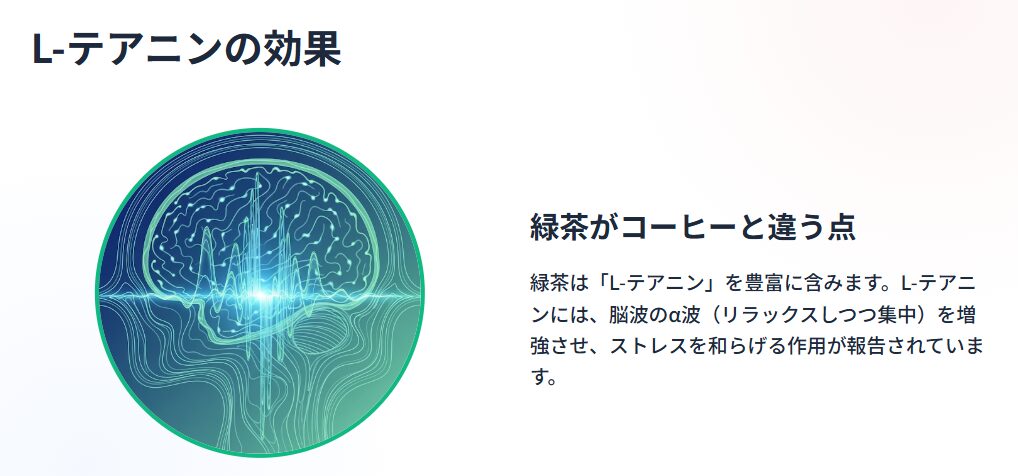

特筆すべきは「玉露」で、非常に高濃度なカフェインを含んでいます。しかし、緑茶がコーヒーと決定的に違うのは、「L-テアニン」というアミノ酸も豊富に含んでいる点です。

このL-テアニンには、脳波のα波(リラックスしているが集中している状態)を増強させ、精神的なストレスを和らげる作用が報告されています。

カフェインの「興奮・覚醒」作用によるイライラや焦燥感を、L-テアニンが「緩和」しつつ、集中力やタスクの精度はむしろ向上する、という研究結果も示唆されているようです。

「覚醒の質」で選ぶ

- コーヒーやエナジードリンク(カフェイン主体) 脳を強制的に興奮させる「Jolt(衝撃)」に近い覚醒。単純な眠気を飛ばす運転中などに。

- 緑茶(カフェイン + L-テアニン) 興奮を抑えつつ、持続的な集中力を高める「Focus(集中)」した覚醒。複雑な思考を要する勉強やデスクワークに。

このように、「覚醒の質」が異なることを理解して使い分けるのが、デキる大人の飲料戦略かもしれませんね。

栄養ドリンクとエナジードリンクの違い

「疲れたから、眠気覚ましに栄養ドリンクでも飲むか」と、「リポビタンD」や「オロナミンC」のような栄養ドリンクを手に取る方も多いと思います。

私も以前は混同していましたが、これら「栄養ドリンク」と、「モンスターエナジー」のような「エナジードリンク(清涼飲料水)」、さらに「眠眠打破」のような「眠気覚まし特化型ドリンク(清涼飲料水)」は、似ているようで設計思想が全く異なります。

リポビタンD(指定医薬部外品)のカフェイン含有量は1本50mgと、モンスターエナジー(142mg)の半分以下です。オロナミンCに至っては、カフェイン量はごく微量です。

これらの栄養ドリンクの主成分は、カフェインではなく「タウリン」や「ビタミンB群」です。

ビタミンB群の役割=エネルギー代謝の「潤滑油」

なぜビタミンB群が疲労回復に効くのかというと、これらがエネルギー代謝の「潤滑油」だからです。

私たちは食事から糖質や脂質を摂りますが、それをエネルギー(ATP)に変換する「エネルギー代謝」の過程で、ビタミンB群が「補酵素」として不可欠な役割を果たします。ビタミンB群が不足すると、この代謝プロセスが滞り、エネルギーがうまく作れなくなるのです。

つまり、栄養ドリンクは、脳を刺激して眠気を誤魔化すのではなく、体内のエネルギー産生を「サポート」し、疲労回復を促進することを目的としています。「眠気が覚める」というより、「疲れた体が復活する」という感覚に近いのは、このためなんですね。

使い分けの目安

- 脳が疲れている(眠い)場合: カフェイン主体の眠気覚ましドリンクやエナジードリンク

- 体が疲れている(だるい)場合: タウリンやビタミンB群主体の栄養ドリンク

自分の疲れが「脳」から来ているのか、「体」から来ているのかを見極めて選ぶのが良さそうです。

カフェイン摂取のリスクと副作用

さて、強力なカフェイン飲料は非常に頼りになりますが、そのリスクと副作用については、安全のために(そしてサイトの信頼性のためにも)しっかりと言及しておく必要があります。特に「急性カフェイン中毒」は、他人事ではありません。

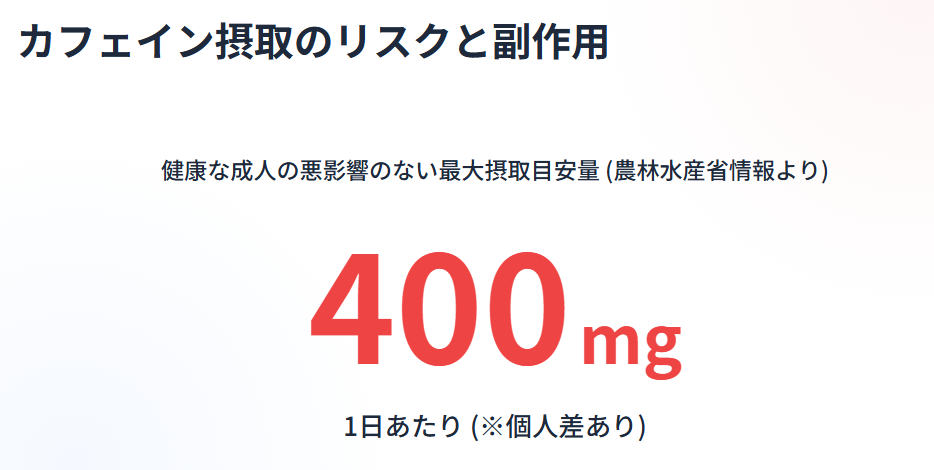

では、どれくらいが「摂り過ぎ」なのでしょうか?

これについては、農林水産省が国内外の機関の情報(出典:農林水産省「カフェインの過剰摂取について」)をまとめてくれていますが、健康な成人における悪影響のないカフェインの最大摂取目安量は、1日あたり400mgまでとされています。

ただし、これはあくまで「目安」であり、感受性には大きな個人差があります。

特に注意が必要な人

- 妊婦の方: 1日あたり200mg~300mgが上限目安とされています。(胎児への影響が懸念されるため)

- 子ども及び青少年: カナダ保健省は、1日あたり 2.5mg/kg 体重 を目安としています。(例:体重40kgの場合100mg)

- 体質的に合わない方: 少量でも動悸や不安を感じる方は摂取を避けるべきです。

短期間に大量のカフェインを摂取すると、急性カフェイン中毒を発症するリスクがあります。

カフェイン中毒の症状

- 軽度: 緊張、不安、焦燥感、多弁、知覚過敏

- 重度: 精神錯乱、妄想、幻覚、パニック発作、衝動性、心拍数の異常

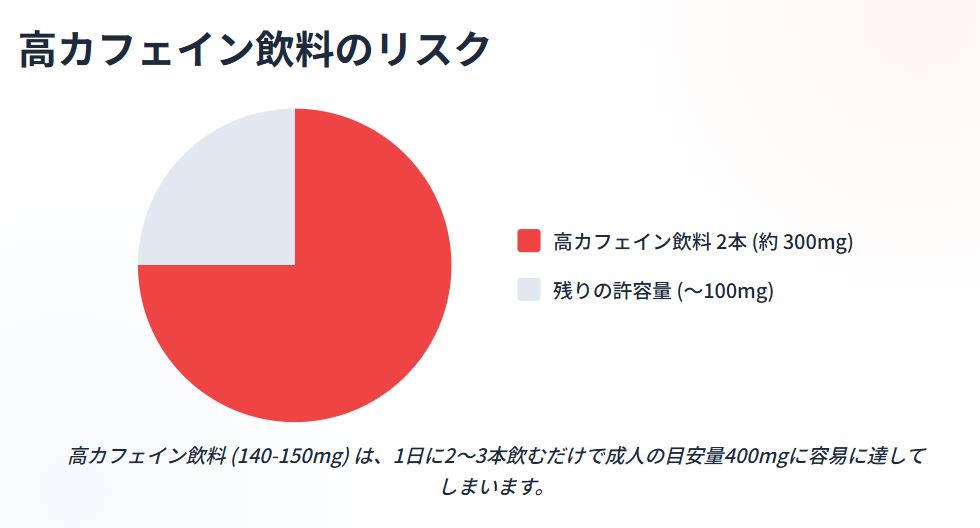

例えば、「強強打破」(150mg)や「モンスターエナジー」(142mg)といった高カフェイン飲料は、1日にわずか2~3本飲むだけで、成人の最大摂取目安量400mgに容易に達してしまいます。

最悪の場合、死亡例も報告されているため、各製品に記載されている「1日1本まで」といった注意書きは、必ず、絶対に遵守する必要があります。安全な利用は自己責任であり、自分の体調と摂取量をしっかり管理することが大前提ですね。

状況別に見る眠気覚まし最適な飲み物

カフェインの知識とリスクが深まったところで、次は「どんな時に」「何を飲むか」という具体的な状況別の選び方を見ていきましょう。カフェインを避けたい夜間の対策や、飲み物以外のテクニックも重要です。私自身、自動車関連の仕事柄、このあたりはかなり意識しています。

運転中の眠気に効く飲み物

私も自動車業界に20年以上携わり、湘南から都内や客先へ長距離を運転する機会が多々あります。その経験から言えるのは、運転中の眠気対策は「安全」に直結する最重要課題だということです。

運転中の眠気は、多くの場合「単純な眠気」です。この場合は、脳を強制的に興奮させるカフェイン主体のエナジードリンクや、眠気覚まし特化型ドリンクが適しているかなと思います。

ただし、最も重要なのは「飲むタイミング」です。

「眠くなってから」飲むのでは、正直言って手遅れになる可能性があります。カフェインが効き始めるまでには30分以上のタイムラグがあるからです。

私が実践している最強の戦略は、やはり「カフェインナップ」です。

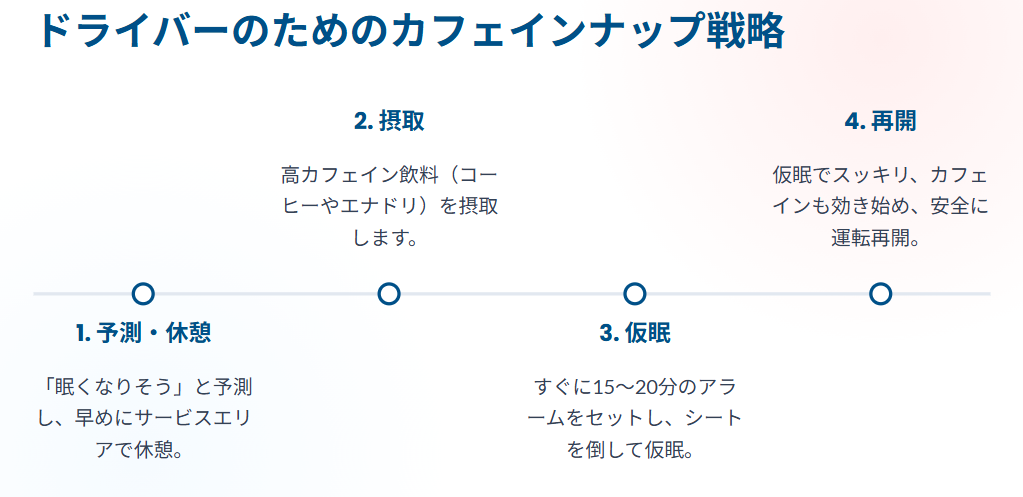

ドライバーのためのカフェインナップ戦略

- 「この先の区間、眠くなりそうだな」と予測した時点で、早めにサービスエリアやパーキングエリアに入ります。

- そこで高カフェイン飲料(コーヒーやエナドリ)を摂取します。

- 摂取したら、すぐにアラームを15~20分後にセットし、シートを倒して仮眠します。

- アラームで目覚める頃には、仮眠で脳がスッキリし、さらにカフェインも効き始めて、安全に運転を再開できます。

高速道路などでは、「次の休憩まで」と我慢することが一番危険です。眠気を感じたら、即休憩。これが鉄則ですね。

夜でも安心なノンカフェイン飲料

「夜だけど、どうしてもこの作業を終わらせたい」「でも、今カフェインを摂ると、間違いなく朝まで眠れなくなる」…私もブログを書いていると、このジレンマにしょっちゅう陥ります。

そんな時に頼りになるのが、カフェインとは異なるアプローチで覚醒を促すノンカフェイン飲料です。主なアプローチは「物理的刺激」「感覚刺激」「疲労回復」の3つですね。

物理的刺激:強炭酸水

手軽さで言えば、これが一番かもしれません。シュワっとした炭酸の刺激が、物理的に眠気を覚まし、気分転換を促します。これについては次のセクションで詳しく触れます。

感覚刺激:ミントティー(ハーブティー)

私が特に推奨したいのがミントティーです。ミント特有の清涼感や爽快感が、眠気覚ましに効果的です。

これは単なる「気分のリフレッシュ」に留まりません。ミント(メントール)の清涼感は、顔や鼻腔内にある「三叉神経」を直接刺激します。この三叉神経への刺激が、脳に対して「覚醒シグナル」を送るのです。

これは、メントール系の目薬やタブレットと同じ原理ですね。カフェインとは異なる神経経路で覚醒を促す、科学的根拠のあるノンカフェイン・ソリューションと言えます。

疲労回復:クエン酸飲料

疲労感が眠気の直接的な原因である場合、エネルギー不足に対処することが根本的な解決策となります。クエン酸は、レモンや梅干し、黒酢などに含まれています。

クエン酸は、体内のエネルギー産生の中心的経路である「クエン酸回路(TCA回路)」を活性化させ、疲労物質の代謝を促進する働きがあります。

これはカフェインのような即効性のある「覚醒」とは異なりますが、疲労による持続的な眠気を感じる場合に、体調を根本から整えるアプローチとして有効です。

物理的刺激の強炭酸水

カフェインを控えたい夕方以降の時間帯に、私が最も多用するのが「強炭酸水」です。

なぜ強炭酸水が効くのか。それは「冷たさ」と「炭酸の刺激」という、2つの物理的な刺激によるものです。

- 炭酸の刺激 シュワっとした炭酸が口内や喉を通過する刺激は、それ自体が交感神経を優位にし、一時的に覚醒レベルを引き上げます。特に「強」炭酸であるほど、その刺激は強くなります。

- 冷たさ 冷たい飲み物自体にも覚醒作用があります。熱い飲み物がリラックス(副交感神経)に働くのとは対照的に、冷たい刺激は体をシャキッとさせます。

キンキンに冷やした、刺激の強い強炭酸水は、このダブルの効果が期待できる、夜間の作業に最適なノンカフェイン飲料の一つだと私は思います。糖分もカロリーもないので、罪悪感なく飲めるのも大きなメリットですね。

糖分の摂り過ぎが招く眠気

脳にとって唯一のエネルギー源はブドウ糖であり、その補給は即効性があります。疲労で頭がぼーっとする際に、糖分を含む甘い飲料やチョコレート、飴などを摂取すると、一時的に頭がスッキリすることがあります。

しかし、眠気覚ましを目的とした糖分の摂取には、非常に重大な「罠」が潜んでいます。

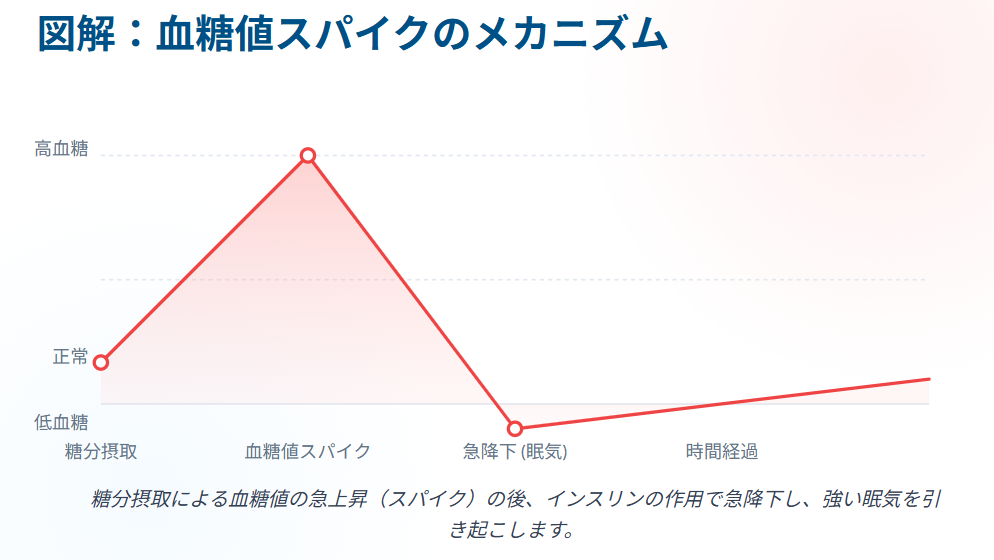

いわゆる「血糖値スパイク」と呼ばれる現象です。

糖分を多く含む飲料などを摂取して血糖値が急上昇すると、体はそれを下げるためにインスリンを過剰に分泌することがあります。その結果、血糖値が急降下し、反動として強い眠気やだるさ(低血糖症状)を引き起こす場合があるんです。

糖分による「クラッシュ」に注意

ブドウ糖による覚醒は、残念ながら一時的な「ハイ」状態に過ぎません。その後の「クラッシュ(揺り戻し)」によって、摂取前より強い眠気に襲われる危険性をはらんでいます。

持続的な覚醒を求める場合、糖分の力に頼ることは賢明な戦略とは言えません。エナジードリンクを選ぶ際も、カフェイン量だけでなく糖類(ブドウ糖果糖液糖など)の含有量にも注意し、無糖(ゼロシュガー)タイプを選択することも一考に値しますね。

飲み物以外で眠気を覚ます方法

眠気覚ましは、飲み物だけに頼る必要はありません。むしろ、これから紹介するテクニックと飲料を「組み合わせる」ことで、効果は格段に上がります。

飲み物以外の眠気覚ましテクニック

咀嚼(ガム)

ガムを噛む行為は、強力な覚醒手段です。「噛む」というリズミカルな運動そのものが、脳の血流を増加させ、脳を活性化させます。さらにミント系のガムであれば、その清涼感が三叉神経を刺激し、ダブルで効果が期待できますね。「メガシャキガム」のようにカフェインを含む製品もあります。

ツボ押し

即効性のある眠気覚ましとして知られています。場所を選ばずできるのが強みです。

- 合谷(ごうこく): 最も代表的なツボ。手の甲の親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ。脳の血流を促すと言われます。

- 百会(ひゃくえ): 頭のてっぺん。ぼんやりした頭をスッキリさせます。

- 太陽(たいよう): こめかみのやや目尻寄りのくぼみ。頭の疲れにも。

感覚刺激(ミント・アロマ)

飲料以外で、ミントの覚醒メカニズム(三叉神経刺激)を利用する方法です。

- 清涼感のある目薬: 目の乾燥や疲れは眠気の原因になります。メントール配合の目薬は、不快感を解消すると同時に目の神経を刺激します。

- ミント系の歯磨き・マウスウォッシュ: 口腔内全体への強い刺激で、強力にリフレッシュできます。

- 香りを嗅ぐ: ミントや柑橘系(レモン、グレープフルーツ)のアロマオイル(エッセンシャルオイル)の香りを嗅ぐことも、脳に直接働きかけます。

軽い運動・ストレッチ

長時間同じ姿勢でいると血流が滞り、脳への酸素供給が減って眠気を誘発します。軽い運動やストレッチは、血流を改善し、脳を活性化させ、気分転換にもなります。デスクでできることとして、椅子に座ったまま体をひねる、股関節を伸ばす、肩を回すといった簡単な動作でも十分効果がありますよ。

まとめ:あなたに最適な眠気覚ましの飲み物とは

ここまで、眠気覚ましに最適な飲み物について、カフェインの科学からノンカフェインの代替手段、そしてリスクまで、かなり詳細に見てきました。

結局のところ、「どんな時でも効く最強の一杯」というものは存在せず、あなたの今の状況、体質、そして「どんな覚醒を求めているか」によって「最適解」は変わってくる、ということかなと思います。

私自身の経験も踏まえて、最後に状況別の選び方をまとめておきます。

状況別・眠気覚まし選択ガイド

- 今すぐ&強力に覚醒したい時(運転中など) → カフェインナップ + 高カフェイン飲料(エナドリ、眠気覚まし特化型)

- 興奮せず、持続的に集中したい時(勉強・デスクワーク) → 緑茶(特に玉露)、または コーヒー + L-テアニン(サプリ)

- 体がだるい・疲労感が強い時 → 栄養ドリンク(タウリン、ビタミンB群主体)

- 夜間やカフェインを避けたい時 → 強炭酸水、ミントティー、クエン酸飲料

- 持続的な覚醒には不向き → 糖分(ブドウ糖)がメインの飲料

カフェインや糖分のリスクも正しく理解した上で、これらの飲み物や「ガムを噛む」「ストレッチする」といった他のテクニックをうまく使い分けて、日々のパフォーマンスを上げていきたいですね。

この記事が、あなたの「どうしても眠い!」という瞬間を乗り切るための、最適なヒントになれば幸いです。

コメント