野球の未来を大きく変える存在として注目されているのがロボット審判の仕組みです。MLBでは2026年からABSチャレンジシステムが正式に導入され、従来の人間審判による主観的な判定に加え、テクノロジーによる正確なストライクゾーンの判定が実現します。

すでに野球ファンや選手の間でも賛否が分かれる大きな話題となっており、日本で導入される可能性や文化的な課題にも関心が集まっています。

本記事ではロボット審判とストライクゾーンの違い、ABSチャレンジシステムの仕組み、そしてメリットやデメリットまで徹底解説していきます。

MLB.com | The Official Site of Major League Baseball↗

記事のポイント

ロボット審判の仕組みとは?導入の背景と基本理解

野球界における「ロボット審判」とは、完全に機械が判定を下すシステムではなく、テクノロジーを活用して人間審判をサポートする仕組みです。メジャーリーグベースボール(MLB)は2026年から「自動ボールストライク(ABS)チャレンジシステム」を正式導入すると発表しました。この決定は、長年議論されてきた審判判定の不正確さや誤審への不満を解消するための大きな一歩です。

ただし誤解してはいけないのは、MLBが「完全に人間の審判を排除する」のではないという点です。実際に導入されるのは、選手がチャレンジを申し立てた際にのみテクノロジーが介入する「ハイブリッドモデル」です。

つまり、通常は人間審判が判定を行い、重要な場面や疑わしい判定についてはロボット審判システムが最終判断をサポートするという仕組みになります。これにより、従来の野球の雰囲気や人間的要素を保ちながら、精度と公平性を高める狙いがあります。

ABSチャレンジシステムとは何か?そのルールと特徴

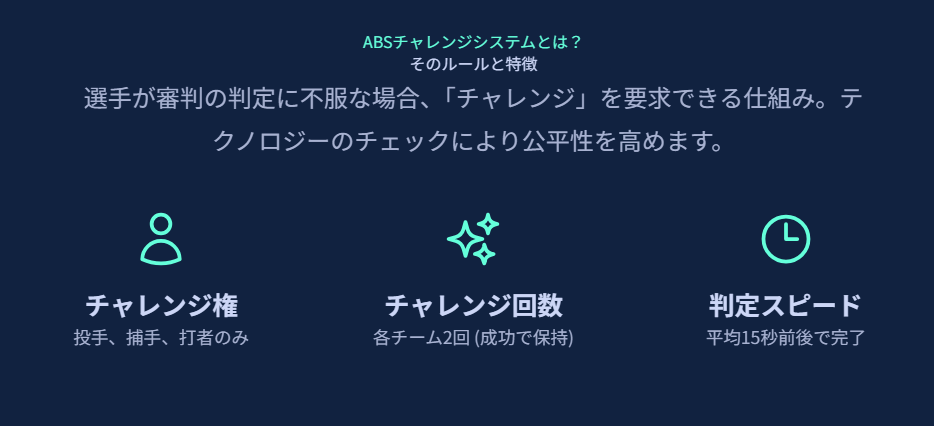

ABSチャレンジシステム(Automated Ball-Strike System)は、選手が審判の判定に不服を感じたときに「チャレンジ」できる仕組みです。これにより、人間の審判判定にテクノロジーのチェックを加えることで、公平性を担保します。

特徴的なルールは以下の通りです。

- チャレンジ権を持つ選手:投手、捕手、打者のみ。監督やコーチには権限がありません。

- チャレンジの合図:選手が自分の帽子やヘルメットを軽く叩くことで意思表示を行います。

- チャレンジ回数:各チームに2回与えられ、成功すれば権利は保持されます。判定が覆らなければ1回消費されます。

- 延長戦の特例:延長イニングでチャレンジ権が残っていない場合は、新たに1回が追加されます。

- 判定のスピード:レビューは平均して15秒前後で完了し、試合進行を妨げません。

- 結果の表示:チャレンジの結果は球場の大型ビジョンやテレビ中継で即座にグラフィック表示されます。

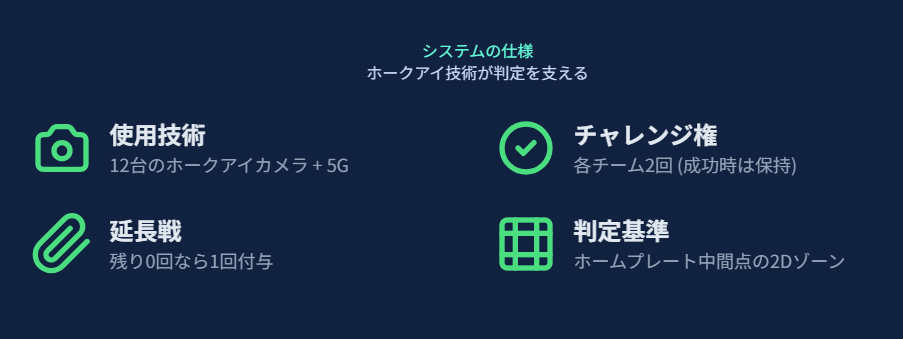

ここで重要なのは、このシステムが「誤審をゼロにする」ことを目的とするのではなく、試合の流れを壊さずに重大な誤審を防ぐ仕組みである点です。テニスやクリケットで導入されているホークアイ技術を応用し、12台の高精度カメラが投球軌道を追跡し、即時に判定を下すことが可能になっています。

システムの仕様をまとめると以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | 自動ボールストライク(ABS)チャレンジシステム |

| 使用技術 | ホークアイカメラ12台+5Gネットワーク |

| チャレンジ権 | 各チーム2回(成功時は保持) |

| チャレンジ合図 | 帽子・ヘルメットを叩く |

| 延長戦 | 残り0回なら追加で1回付与 |

| レビュー時間 | 平均13〜17秒 |

| 判定基準 | ホームプレート中間点の2Dゾーン |

この仕組みにより、試合のテンポを大きく損なわずに公平な判定が行われるのです。

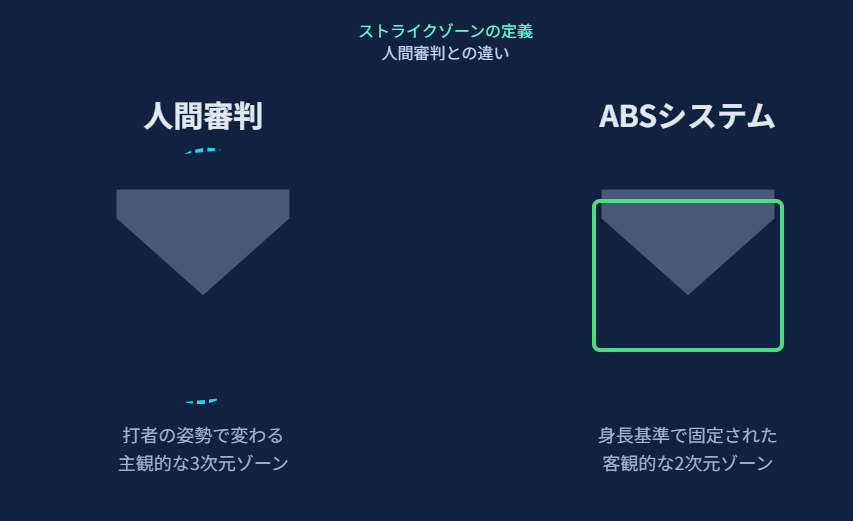

ストライクゾーンの定義と人間審判との違い

ABSシステムで使用されるストライクゾーンは、人間の審判が伝統的に運用してきたゾーンとは大きく異なります。

- 定義の違い

- 人間審判:打者の姿勢(クラウチングや立ち方)に応じて変化する三次元のゾーン。主観的要素が大きく、判定に幅が生まれる。

- ABS:プレート上の中間点に設定された二次元の長方形。打者ごとに身長を基準にゾーンの上下が決まる。

- 寸法の特徴

- 幅:17インチ(約43.2cm)。ホームプレートと同じ幅に固定。

- 高さ:打者の身長に応じて決定。上限は身長の53.5%、下限は27%。

- 判定点:ホームプレートの中央を通過した位置。

この結果、ABSのゾーンは常に一貫しており、再現性が高いのが利点です。ただし公式ルールが定義する「打者の姿勢に応じた動的ゾーン」とは異なるため、特に極端に低い構えをする打者が不利になるなどの課題も浮上しています。

人間審判は微妙な判定に「人情」や「経験」を反映させる一方で、ABSは厳格な基準に基づき判定を行うため、野球の戦術や心理戦に影響を及ぼす可能性があるのです。

MLBでのテストから2026年正式導入までの流れ

MLBは数年にわたってマイナーリーグでABSの実証実験を繰り返してきました。初期には完全自動システムも試されましたが、以下のような問題が発生しました。

- 四球の増加 → 試合時間が長引く傾向

- 打者有利に傾くゾーン設定

- ファンや選手からの違和感

これらを受け、MLBは「チャレンジ方式」に方向転換しました。チャレンジ制にすることで、試合のテンポを維持しつつ、重大な誤審だけを正すことが可能になります。

テストの流れを整理すると次の通りです。

- 初期実験(TrackManによるレーダー方式)

→ 精度や一貫性に問題。 - ホークアイ導入

→ テニスやサッカーで実績のあるカメラ技術を採用。 - 完全自動ABSテスト

→ 課題多発。試合時間延長や四球増加。 - チャレンジ方式テスト

→ 選手・監督から好意的な反応多数。 - 2026年シーズンから正式導入決定

このように、最終的な導入はテクノロジーの精度だけでなく「試合のリズム」や「観客体験」とのバランスを重視した結果なのです。

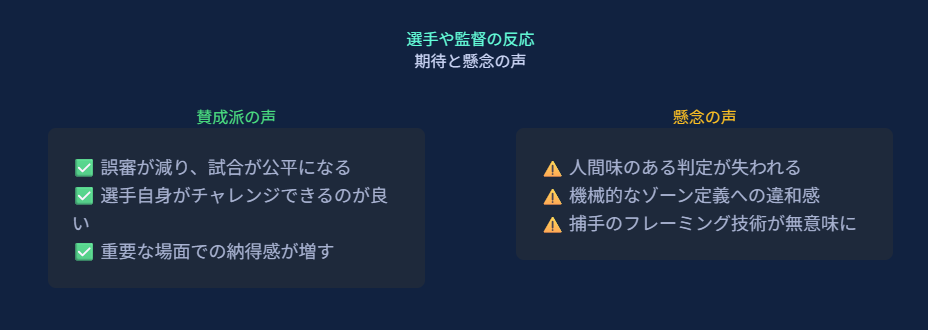

野球界での導入経緯と選手や監督の反応

ABSの導入に関しては、選手や監督から様々な反応が寄せられています。

- 賛成派の声

- 「誤審が減り、試合が公平になる」

- 「選手自身がチャレンジできる点が良い」

- 「試合を決定づける場面で納得感が増す」

- 懸念の声

- 「人間味のある判定が失われる」

- 「ストライクゾーンの機械的な定義に違和感」

- 「審判との駆け引きが消える可能性」

特に、捕手や投手は「フレーミング技術(ボールをストライクに見せる捕球術)」が無意味になることを懸念しています。一方で、打者は公平性の向上を歓迎する声が強い傾向があります。

監督の中には「試合戦略の一部としてチャレンジを使えるのは面白い」と評価する意見も見られ、単なる誤審防止にとどまらず、新たな戦略要素としての期待も高まっています。

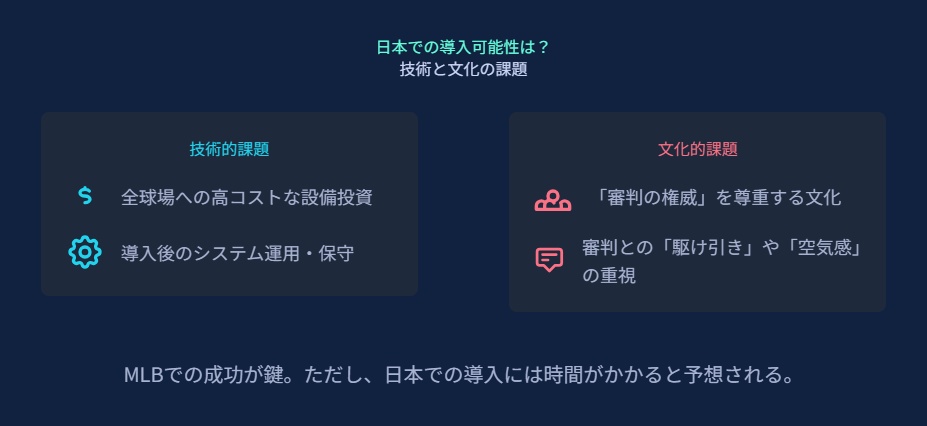

日本で導入される可能性と文化的な課題

日本プロ野球(NPB)にロボット審判が導入される可能性はあるものの、文化的な課題が大きいのも事実です。

- 技術的課題

- MLBのように12台のカメラを全球場に設置するコスト負担。

- 導入後のシステム運用やメンテナンスの継続性。

- 文化的課題

- 日本では「審判の権威」を尊重する文化が強く、誤審すら「野球の一部」として受け入れられてきた。

- 選手と審判の「駆け引き」や「空気感」を重視するファンも多い。

- 普及の可能性

- MLBでの成功例が確立すれば、日本でも導入議論が進む可能性あり。

- ただし、まずはマイナーリーグや独立リーグなどでのテスト導入が現実的。

総じて、日本での導入には時間がかかると見られます。しかし、世界的に「スポーツの公正性」が重視される流れを考えると、将来的にはNPBでも避けて通れない課題となるでしょう。

ロボット審判の仕組みがもたらすメリットとデメリット

ロボット審判、すなわち自動ボールストライク(ABS)チャレンジシステムは、テクノロジーを活用して野球の判定を補助する仕組みです。MLBでは2026年から正式導入が決まり、従来の「人間審判の主観」に依存する部分を減らしつつ、試合の公平性を高める狙いがあります。

ただし、このシステムには明確なメリットと同時に、課題やデメリットも存在します。ここでは、精度や公平性の向上といったポジティブな側面に加え、人間的要素の喪失やストライクゾーンの定義をめぐる問題点までを詳しく見ていきます。

メリットとして期待される精度の向上と公平性

ロボット審判導入の最大のメリットは「判定の正確さと一貫性の向上」です。従来の人間審判は、MLBの調査によるとおよそ94%の判定を正しく下していますが、残りの6%が誤審にあたります。この誤審が試合の流れを大きく左右し、選手やファンから不満が噴出する原因になってきました。

ABSシステムの導入によって、次のような改善が期待されます。

- 誤審の減少:カメラとアルゴリズムによる一貫した判定により、重大な誤審の発生率を大幅に減らす。

- 公平性の確保:チームや選手に対する無意識のバイアスが排除され、全てのプレーヤーに対して同じ基準で判定。

- ファンの納得感:チャレンジの結果が大型ビジョンやテレビ画面に即時表示されるため、観客が判定を理解しやすくなる。

また、チャレンジ制度により、全ての投球を自動判定するのではなく「重要な場面のみでテクノロジーを活用する」という点も評価されています。これにより、試合のテンポを保ちながら精度を高めることができるのです。

デメリットとして懸念される人間的要素の喪失

一方で、ロボット審判が導入されることで「人間的な駆け引き」が失われるという懸念も強く存在します。

- 捕手のフレーミング技術の価値低下

捕手が際どい投球を「ストライクに見せる」技術は、これまで投手との連携や守備力評価の大きな要素でした。しかしABSではカメラが正確にボールの軌道を捉えるため、この技術の意味がほぼ消失します。 - 審判との心理戦が消える

投手や打者が「この審判はアウトコースに甘い」といった傾向を利用する戦術は、従来の野球における大切な要素でした。ABS導入後はゾーンが機械的に統一されるため、こうした戦略は通用しなくなります。 - 人間味の喪失

ファンにとっても、「審判の判定に一喜一憂する」というのは野球の魅力の一つでした。完全に機械的な判定が続くと、試合がやや機械的で冷たい印象を与える可能性があります。

つまり、公平性の確保と引き換えに「野球らしさの一部」を失う可能性があるのです。

問題点や課題として浮上するストライクゾーンの定義

ロボット審判の最大の課題の一つは「ストライクゾーンの定義」です。ABSは、ホームプレート上の中間点を基準とした二次元の長方形を採用していますが、これがルールブックに記された「三次元のゾーン」とは異なるため、選手から疑問の声も上がっています。

ストライクゾーンの違いを整理すると以下の通りです。

| 項目 | 人間審判 | ABSシステム |

|---|---|---|

| ゾーンの形状 | 三次元の立方体 | 二次元の長方形 |

| 幅 | プレートの幅(17インチ) | 同じく17インチ |

| 高さ | 打者の構えに依存 | 打者の身長(上限53.5%、下限27%) |

| 判定基準 | 投球がゾーン内を少しでも通過すればストライク | プレート中間点で通過した位置のみ |

この違いにより、特に低い構えをとる打者が不利になる傾向があります。また、ゾーンの調整はMLBで何度も見直しが行われており、依然として「最適解」を模索している状況です。

戦略性を生むABSチャレンジシステムの活用法

チャレンジ制度は単なる誤審防止の手段ではなく、新しい「戦略要素」として機能します。

- チャレンジ権の温存

各チームに与えられるチャレンジは2回のみ。したがって、どの場面で行使するかが勝敗を分けることになります。フルカウントや試合終盤など、高い重要度の場面で使うのが一般的です。 - 心理的プレッシャー

投手や捕手は「打者がチャレンジしてくるかもしれない」と考えることで、より慎重な投球を強いられる場面も増えます。 - 延長戦での駆け引き

延長に入ると新たに1回追加されるため、延長戦を見越したチャレンジ戦略も必要になります。

このように、チャレンジ権をどう活用するかは監督や選手の判断力を試す新しい要素となり、試合にさらなる戦略性を与えるのです。

選手が示す反応と現場での評価

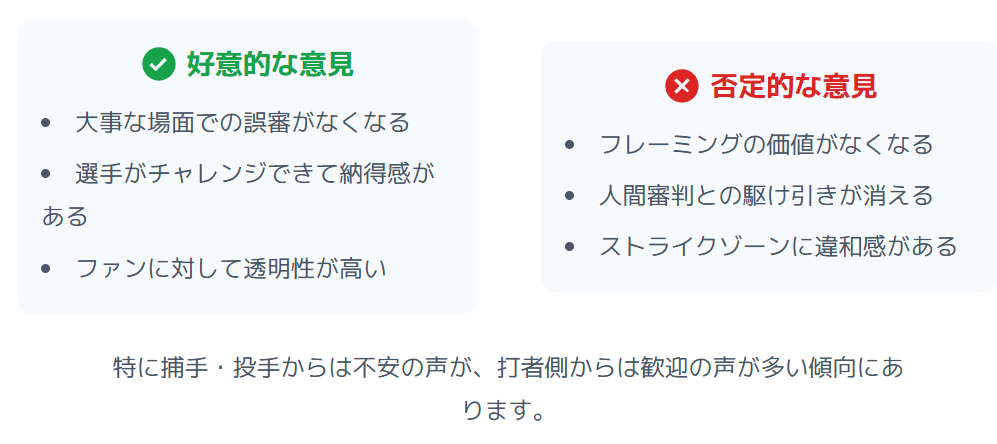

現場の選手や監督からは、ABSに対して賛否両論の声が上がっています。

- 好意的な意見

- 「大事な場面での誤審がなくなるのはありがたい」

- 「選手が直接チャレンジできる仕組みは納得感がある」

- 「ファンに対しても透明性が高まる」

- 否定的な意見

- 「フレーミングの価値がなくなる」

- 「人間審判との駆け引きが消えてしまう」

- 「ストライクゾーンがルールブックと異なるのは違和感」

特に捕手や投手からは不安の声が強い一方で、打者側からは歓迎の声が多い傾向にあります。監督の中には「チャレンジを使った戦術が新しい楽しみになる」と前向きに捉える意見もあり、ABSは単なる技術的革新ではなく「野球のプレースタイル」にも変化を与える存在となっているのです。

総括:ロボット審判の仕組みを徹底解説|ストライクゾーンとABSチャレンジシステムの全貌について

ロボット審判(ABSチャレンジシステム)の導入は、野球における「公平性の確保」と「伝統の維持」を同時に追求する大きな試みです。完全自動化ではなく、選手主導のチャレンジ形式を採用することで、テクノロジーの正確さと人間的な要素のバランスを取っています。この記事で取り上げたポイントを整理すると、次のようにまとめられます。

- 導入の背景

- MLBでの誤審や判定のばらつきに対する不満が高まり、精度の向上と公平性が求められてきた。

- 長年の実験とテストを経て、2026年から正式導入が決定。

- ABSチャレンジシステムの仕組み

- 投手・捕手・打者のみがチャレンジ権を持つ。

- チャレンジは各チーム2回(成功すれば保持)。

- 判定は平均15秒で完了し、試合進行を妨げない。

- ストライクゾーンの特徴

- 二次元の長方形ゾーンを採用。

- 幅はプレートの17インチ、高さは打者の身長を基準に決定。

- 人間審判の「姿勢に応じた三次元ゾーン」とは大きく異なる。

- メリット

- 誤審の減少と一貫した判定。

- 選手とファンにとって納得感が増す。

- 公平性の向上による競技の信頼性強化。

- デメリット・課題

- フレーミング技術など人間的駆け引きの喪失。

- 機械的ゾーンへの違和感。

- 日本導入時には「審判の権威」や文化的背景が障害になる可能性。

- 戦略性の進化

- チャレンジの使い方が新たな戦術要素に。

- 延長戦や重要局面での駆け引きが生まれる。

- 選手・監督の反応

- 打者からは賛成意見が多く、公平性を歓迎。

- 捕手や投手からは懸念の声も強い。

- 監督の中には「戦略の幅が広がる」と前向きな評価もある。

総じて、ロボット審判の仕組みは「野球の公平性を高める未来志向の技術」であると同時に、「人間味や文化的背景との調和」が求められる制度です。今後、日本を含む世界の野球界がこの流れをどう受け入れるかが、大きな焦点となるでしょう。

コメント