大谷翔平選手が自身のInstagramや公式サイトを通じて「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION(大谷翔平ファミリー財団)」の設立を発表しましたね。私自身、朝のニュースでこの話題を目にして、「おっ、ついに本格的な活動が始まったのか!」と眠気が吹き飛ぶほど興奮してしまいました。でも、いざ詳しく知ろうと思って検索してみると、「財団ができた」という事実は分かっても、「具体的に何をするの?」「設立の目的や本当の狙いはどこにあるの?」といった深い部分まで解説している情報は意外と少ないんですよね。

特に、活動内容の詳細や、なぜこのタイミングだったのかといった背景事情は、ファンとして一番気になるところではないでしょうか。また、アメリカのアスリートが財団を作る理由としてよく挙げられる「税金対策」や「節税」のメリットについても、断片的な情報ばかりで、一般的な仕組みがどうなっているのか知りたい方も多いはずです。

そこで今回は、大谷選手が財団に込めた熱い思いや、話題のロゴと愛犬デコピンとの関係、そしてこれからの社会貢献活動の展望について、私なりに徹底的に調べた情報を整理してみました。「ただのニュース解説」ではなく、その裏側にあるストーリーまで深掘りしてお届けします。

Shohei Ohtani Family Foundation↗

記事のポイント

大谷翔平ファミリー財団の目的や狙いと設立背景を解説

まずは、今回設立された財団がどのような経緯で生まれ、具体的に何を目指しているのか、その基本的な部分を紐解いていきましょう。大谷選手がこれまでの活動を通じて示してきた姿勢が、この「財団」という形に集約されていることがよく分かります。単なる思いつきではなく、周到に準備されたプロジェクトであることが見えてきました。

設立発表と公式サイト開設の経緯

2025年11月、大谷翔平選手は自身のInstagramと新たに開設された公式サイトを通じて、財団の設立を世界に向けて発表しました。このタイミング、ファンとしては非常に感慨深いものがありますよね。

激動の1年を経ての決断

振り返ってみれば、2024年から2025年にかけての大谷選手は、まさに人生の大きな転換期を駆け抜けてきました。

- ロサンゼルス・ドジャースへの歴史的な移籍と、それに伴う環境の変化

- ご結婚とパートナーの公表、そして守るべき家族の存在

- 愛犬デコピン(Decoy)との生活スタートと、始球式での共演

- 悲願のワールドシリーズ制覇という、アスリートとしての頂点

- そして、第一子の誕生公表による「親」としての自覚

公私ともに充実し、アスリートとして頂点を極めたこの時期に財団を立ち上げたことは、決して単なる偶然ではないでしょう。「自分だけの成功」で終わらせず、「次世代や社会へ還元する」というフェーズへ明確に舵を切った証だと言えます。私自身、この発表を見たとき、「大谷選手は野球選手という枠を超えて、真の『人間・大谷翔平』としてロールモデルになろうとしているんだな」と胸が熱くなりました。

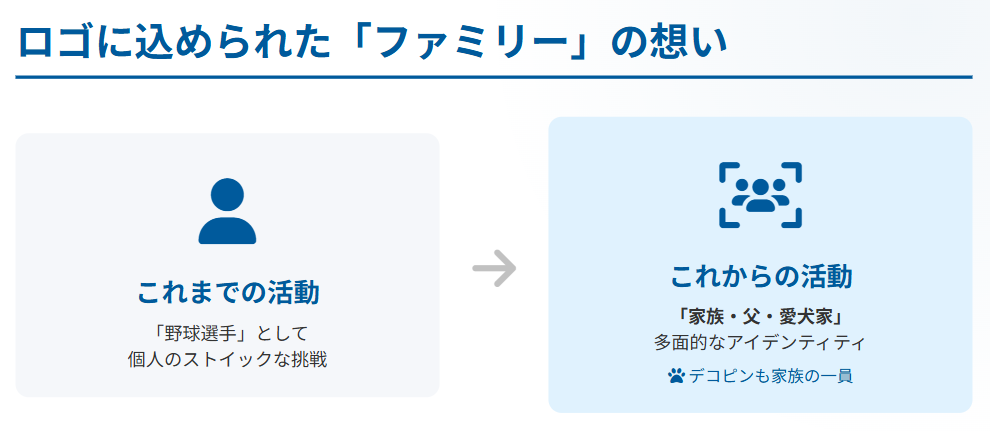

ロゴに込められた家族と愛犬デコピンへの思い

財団の顔とも言える「ロゴマーク」には、大谷選手が大切にしている価値観が凝縮されています。公式サイト等で公開された円形のロゴマークをご覧になった方はご存知かと思いますが、そこには背番号17のユニフォーム姿の大谷選手と妻の真美子さん、そして二人に手を引かれる小さな女の子(長女)の姿に加え、足元には愛犬デコピン(Decoy)のシルエットがはっきりと描かれています。

「個」から「ファミリー」への意識変化

財団名に「FAMILY」と冠されている通り、これは大谷選手個人の活動であって、同時に「家族」としての活動でもあります。これまでは「野球一筋」のストイックなイメージが強かったですが、ロゴには「夫」であり「父」であり「飼い主」であるという、より人間味あふれる多面的なアイデンティティが表現されています。

愛犬デコピンが象徴するもの

特に注目すべきは、やはり愛犬デコピンの存在でしょう。

デコピンが象徴するメッセージ

始球式でボールを運んだり、優勝パレードに参加したりと、デコピンは今や大谷ファミリーに欠かせない存在です。ロゴに家族と一緒にしっかりと描かれていることは、単なるペットとしてではなく「家族の一員」として尊重していることの表れであり、後述する「動物福祉」への本気度を示しているようにも感じます。「僕たち家族には、犬も含まれているんだよ」という温かいメッセージが伝わってきますね。

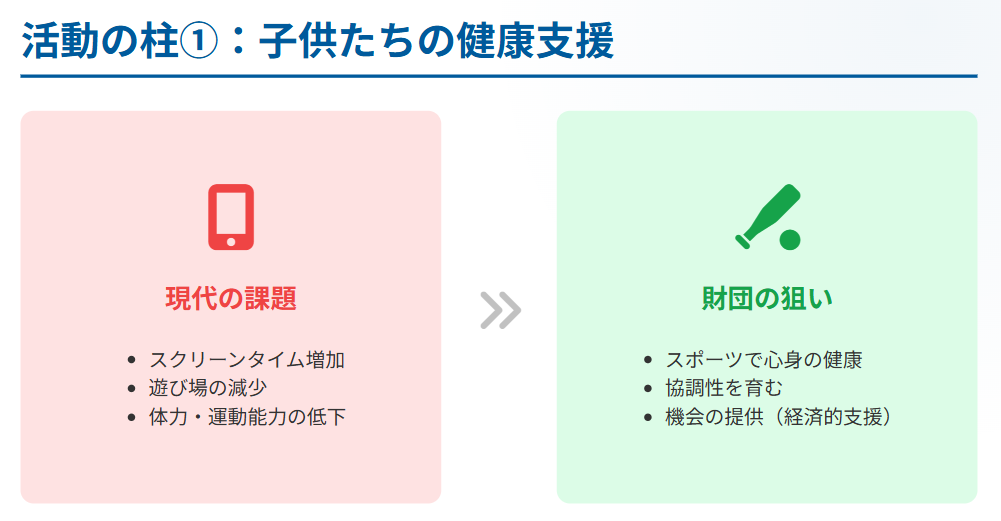

子供たちの健康支援というミッション

財団が掲げる活動の柱の一つ目が、「子供・若年層の支援」です。具体的には、スポーツや身体活動を通じて、子供たちの心身の健康(ウェルビーイング)をサポートすることを目的としています。

現代の子供たちが抱える深刻な課題

なぜ今、子供たちへの支援が必要なのでしょうか。背景には、デジタルデバイスの普及や遊び場の減少による、世界的な「子供の運動不足」や「体力低下」があると考えられます。

日本国内のデータを見ても、子供たちの体力・運動能力は長期的に見て低下傾向にあることが指摘されています。外で遊ぶ時間が減り、スクリーンを見る時間が増えている現代において、スポーツの楽しさを知る機会は非常に貴重なものになりつつあるのです。

(出典:スポーツ庁『令和5年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果』)

スポーツを通じた「心の成長」

大谷選手自身、幼少期から野球を通じて体を動かす楽しさを知り、目標に向かって努力する大切さを学んできたはずです。この財団の活動は、単に「未来のメジャーリーガーを育てる」ことだけが目的ではないと私は思います。

活動の狙い

- 運動習慣を身につけ、生涯にわたって健康でいるための土台作り。

- チームスポーツなどを通じて、協調性や他者を思いやる心を育むこと。

- 経済的な理由でスポーツを諦めざるを得ない子供たちへの機会提供。

「野球しようぜ!」というあの言葉の裏には、すべての子供たちに健やかに育ってほしいという、普遍的な願いが込められているのです。

動物福祉と災害支援への取り組み

財団のもう一つの柱が、「動物福祉」です。これは、大谷選手が愛犬家であることを知るファンにとっては納得のテーマですが、社会的にも非常に意義深い活動です。

「救える命」を一つでも多く

ミッションには、保護が必要な動物の救助やケア、そして人と動物が幸せに共生できる社会作りが含まれています。アメリカでは日本以上にアニマルウェルフェア(動物福祉)への関心が高く、多くのアスリートが保護犬・保護猫の支援活動を行っています。

| 活動分野 | 想定される具体的な支援内容(例) |

|---|---|

| 保護・譲渡 | アニマルシェルターへの資金援助、保護動物の里親探しキャンペーンの周知、殺処分ゼロに向けた取り組み支援など。 |

| 医療・ケア | 怪我や病気を抱えた保護動物への医療費支援、ワクチン接種の普及活動、不妊去勢手術の補助など。 |

| 災害救助 | 災害時におけるペット同伴避難の支援、被災動物の一時預かり施設のサポート、フードや物資の提供。 |

災害支援と動物の命

特に注目したいのは、大谷選手が過去の災害支援において「動物」への配慮を見せている点です。ロサンゼルス近郊の山火事への寄付の際も、動物たちの救済を含めた支援を行いました。

災害が起きると、どうしても人間の安全確保が最優先され、ペットや家畜は置き去りにされてしまうケースが少なくありません。「家族」をテーマにする財団だからこそ、言葉を話せない家族である動物たちの命も守りたい。そんな優しさと決意が、このミッションには込められているように感じます。

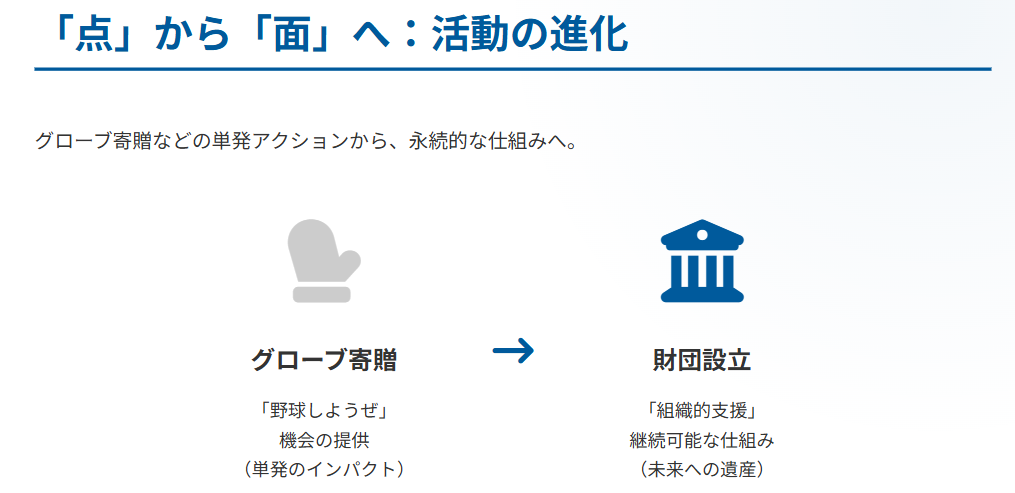

グローブ寄贈など過去の活動との関連性

今回の財団設立は、決してゼロからのスタートではありません。これまでの大谷選手の活動を知っている方なら、これらがすべて一本の線でつながっていることに気づくはずです。

「6万個のグローブ」が作った土台

記憶に新しいのが、日本の全小学校(約2万校)に対する、約6万個のジュニア用グローブの寄贈です。これは単なる物品の提供を超えて、社会に大きなインパクトを与えました。

グローブ寄贈の社会的意義

- 機会の平等:道具が高価で野球を始めにくい家庭の子供にも、触れるチャンスを作ったこと。

- メッセージ性:「野球しようぜ」というシンプルな言葉が、子供たちの背中を押したこと。

- 継続性への布石:一時的なイベントで終わらせず、今回の財団設立へと続く「子供支援」の確固たる意志を示したこと。

今回のファミリー財団設立は、こうした「点」の活動を、より組織的で継続可能な「面」の活動へと進化させるためのステップです。個人のお金でその都度寄付をするだけでなく、財団という「器」を作ることで、引退後も数十年、あるいは世代を超えて支援を続けられる仕組みを整えたと言えるでしょう。

大谷選手の視線は、常に「今」だけでなく「遠い未来」を見据えている──。この財団の設立背景を知れば知るほど、その思いの深さに驚かされます。

大谷翔平ファミリー財団の社会的な目的や制度面の狙い

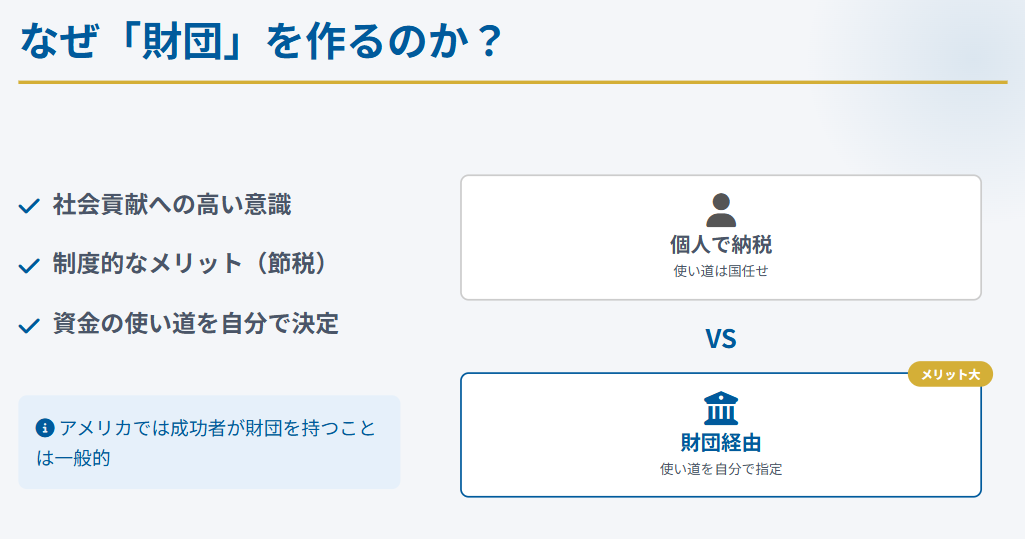

ここまでは活動内容に焦点を当ててきましたが、ここからは少し視点を変えて、なぜ「財団」という形態をとるのか、その社会的な背景や制度面のメリットについても、一般的な知識を交えて解説していきます。「節税のためでしょ?」と冷ややかに見るのではなく、アメリカのフィランソロピー(慈善活動)文化として理解すると、より納得感が増すはずです。

米国富裕層が財団を作る節税メリットと仕組み

アメリカでは、成功したアスリートや実業家が自身の財団を設立することは非常に一般的です。これには社会貢献への意識の高さはもちろんありますが、制度的な側面も見逃せません。

501(c)(3)という仕組み

一般的に、米国の内国歳入法(501(c)(3)など)に基づく公益法人への寄付は、所得控除の対象となります。大谷選手のように桁外れの高額な収入がある場合、個人でそのまま税金を納めるよりも、自身の財団を通じて寄付を行うことで、社会貢献活動と税負担のコントロールを両立できるというメリットがあります。

具体的には、財団に寄付した分が所得から控除されるため、その分の税金がかからなくなります。その浮いた資金を、自分が信じる社会的課題(子供や動物の支援)の解決に充てることができるのです。これは「税金逃れ」というよりは、「税金の使い道を自分で決める」という、アメリカ的な民主主義の考え方に近いかもしれません。

注意点

これらはあくまで米国の一般的な税制の仕組みであり、大谷選手個人の具体的な資産運用や税務戦略を示すものではありません。正確な情報は専門家の領域となりますので、一つの参考として捉えてください。

長期的な資産管理とフィランソロピーの関係

また、財団設立は長期的な資産管理(フィランソロピー)の一環とも考えられます。大谷選手のドジャースとの契約は、総額7億ドルのうち、その大半(6.8億ドル)が将来にわたって分割支払いされる「後払い(Deferred Compensation)」形式であることが世界中で話題になりましたよね。

引退後を見据えたサステナブルな仕組み

将来にわたって受け取る巨額の資金を、ただ銀行口座に眠らせておくだけでなく、財団を通じて計画的に社会に還元していく。これは非常に理にかなった戦略です。

- 現役中だけでなく、引退後も安定した活動資金を確保できる。

- 資産運用益を活動費に充てることで、元本を減らさずに永続的な支援が可能になる。

- ご自身の家族や次世代に「社会貢献の精神」を継承していく教育的な意味合い。

現役引退後も含めた長いスパンで、自身のブランドと資産を社会のために活かす仕組みを作ったとも解釈できます。財団という形をとることで、活動が一過性のものではなく、持続可能なものになるのです。

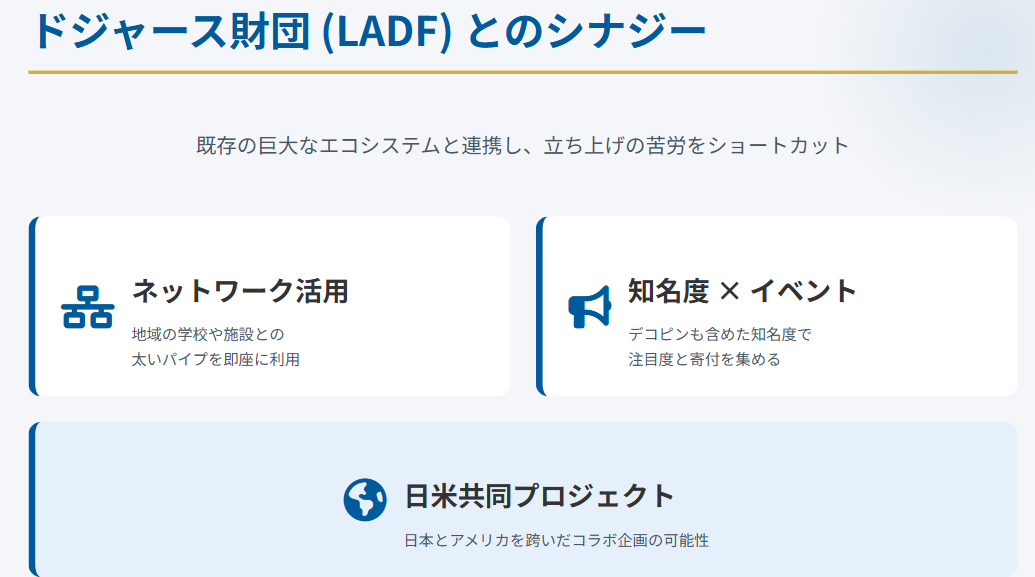

ドジャース公式財団との連携の可能性

所属するロサンゼルス・ドジャースには、「Los Angeles Dodgers Foundation(LADF)」という非常に規模の大きな公式財団があり、教育やスポーツ支援に長年力を入れています。

報道によれば、大谷選手の契約には球団のチャリティ活動への協力も含まれているとされています。今後は以下のような連携が期待できるかもしれません。

LADFとのシナジー効果

- ネットワークの活用:LADFが既に持っている地域の学校や施設との太いパイプを活用し、支援を迅速に届ける。

- イベントでの協力:大谷選手とデコピンの圧倒的な知名度で、LADFのイベントへの注目度を高め、寄付を集めやすくする。

- 日米共同プロジェクト:日本とアメリカをまたいだ、ドジャースブランドと大谷ブランドのコラボレーション企画の立ち上げ。

既に存在する強力なエコシステムと連携することで、ゼロから組織を作る苦労をショートカットし、活動のスピードや社会的インパクトを最大化できるはずです。

一般のファンが寄付に参加する方法はあるか

私たちファンとして気になるのが、「私たちも寄付や活動に参加できるのか?」という点ですよね。「大谷選手の志に少しでも協力したい!」と考える方も多いでしょう。

公式サイトの動向をチェック

現時点では、財団の公式サイト等で一般からの寄付を広く募る具体的なキャンペーンや、一般向けのファンクラブ的な募集の詳細は発表されていません。しかし、多くのアスリート財団では、以下のような形でファンが参加できる仕組みを作ることが一般的です。

- チャリティオークション:サイン入りグッズなどを出品し、その収益を寄付に充てる。

- 限定グッズ販売:Tシャツやキャップなどのチャリティグッズを販売し、利益を活動資金にする。

- イベント参加:チャリティマラソンやディナーショーなどのイベントを開催。

今後、公式サイトやSNSでそういったアナウンスがあるかもしれません。ただし、ここで一つ重要な注意点があります。

詐欺に注意!

大谷選手の注目度を利用した、怪しい偽サイトや非公式の募金活動には十分注意してください。「大谷翔平財団公認」などと謳っていても、公式発表がない限りは疑ってかかるのが賢明です。必ず公式サイト(Shohei Ohtani Family Foundation)からの情報を確認しましょう。

今後の大谷翔平ファミリー財団の活動目的と狙いまとめ

今回は、設立が発表された「大谷翔平ファミリー財団」の目的や狙いについて、公表されている情報と一般的な背景をもとに、かなり深掘りして解説してきました。

記事のまとめ

- 目的:子供たちの健康支援と動物福祉、災害支援への継続的かつ組織的な貢献。

- 背景:自身の結婚・第一子誕生といったライフステージの変化と、これまでの「点」の支援活動の統合。

- 狙い:「Shohei Ohtani」という個人だけでなく、「ファミリー」として社会と向き合う姿勢の表明。

- 展望:米国のアスリートらしく、税制や資産管理の仕組みを賢く活用しながら、引退後も見据えた長期的・持続可能な社会貢献を目指す。

プレーで世界中を熱狂させるだけでなく、こうして社会に対しても大きな愛を還元していく大谷選手の姿には、改めて尊敬の念を抱かずにはいられません。「野球がうまいだけの人」ではなく、「社会を良くする人」へ。今後、どのような具体的なプログラムが動き出し、どんな笑顔が生み出されていくのか、一ファンとして引き続き注目し、応援していきたいと思います。

※本記事は2025年11月時点の公開情報に基づき執筆しています。活動内容は今後更新される可能性がありますので、最新の情報は必ず財団公式サイト等をご確認ください。

コメント