高市早苗の支持率を下げてやると発言した記者は誰なのかという注目の話題について、発言の経緯や炎上の背景を徹底的に解説します。

記者会見前の雑談がなぜここまで大きな波紋を呼んだのか、SNSで拡散した世論の反応やメディア不信の広がりを分析します。

2025年10月7日

— aruoya🐰万博通期パス民 (@kokumin_aruoya) October 7, 2025

高市総裁 @takaichi_sanae 記者会見の前

マスゴミが

支持率下げてやる

支持率下げる写真しか出さねーぞ

と笑いながら談笑していた

元動画⬇️https://t.co/pMCprwow0E pic.twitter.com/rH5cuUMmky

また、高市早苗の旦那や子供といったプライベートな側面、高市早苗の英語力や学歴、若い頃のエピソードも交えながら、彼女の人物像と政治信念を深く掘り下げます。読めば、政治とメディアの構図がより鮮明に見えてくるはずです。

記事のポイント

高市早苗が「支持率を下げてやる」と言われた記者は誰なのか ― 発言の真相と炎上の背景

2025年10月、自民党の高市早苗総裁が公明党幹部との会談に臨む直前、記者会見前の雑談の中で飛び交ったとされる「支持率下げてやる」「支持率下げるような写真しか出さねえぞ」という言葉が、SNSを中心に拡散し、大きな波紋を呼びました。この発言は単なる冗談とも取れる一方で、政治家と報道の関係性、そしてメディアの中立性をめぐる深い問題を突きつけた出来事として、国民的な関心を集めています。

ここでは、この「支持率下げてやる」発言の真相と背景、発言者の特定が難しい理由、さらにSNS上での世論の反応を分析しながら、高市早苗氏の人物像や政治的立ち位置を多角的に掘り下げていきます。

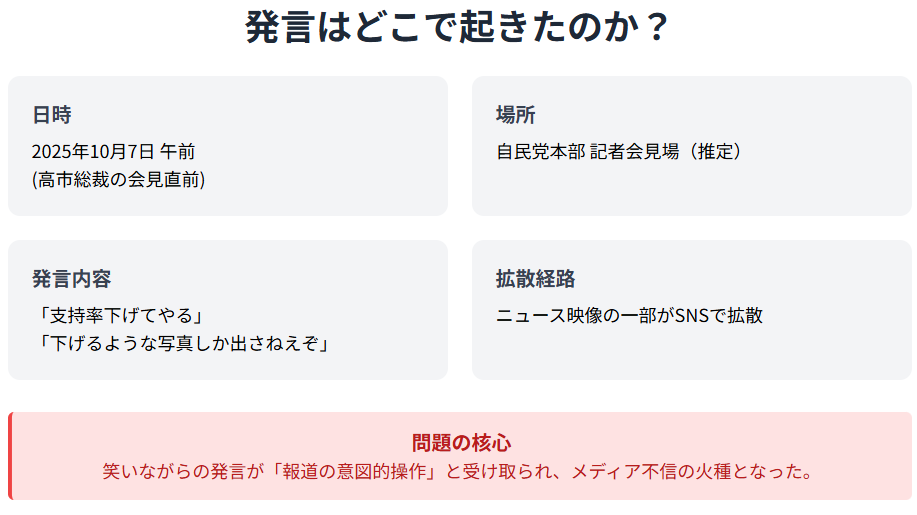

発言はどこで起きたのか?記者会見前に交わされた雑談の内容を検証

発言が問題視されたのは、高市早苗氏が公明党幹部との協議に臨む直前の記者会見前。報道各社の記者たちが集まり、機材や撮影準備を整える中で、マイクが拾った雑談の中に「支持率下げてやる」「支持率下げるような写真しか出さねえぞ」という言葉が記録されていたとされます。

当時の音声が拡散されたのは、ニュース映像の切り取り投稿からでした。中でも日テレ系列の公開映像が「編集されたのではないか」との指摘がSNSで広がり、真偽を確かめようとする投稿が相次ぎました。この映像の出所や編集過程は公式には明らかにされておらず、疑念だけが拡大していきます。

発言が実際にあったとされる状況を整理すると、次のようになります。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 日時 | 2025年10月7日 午前(高市総裁の会見直前) |

| 場所 | 自民党本部 記者会見場(推定) |

| 発言者 | 不明(複数の記者が談笑中に発言) |

| 内容 | 「支持率下げてやる」「下げるような写真しか出さねえぞ」 |

| 録音経路 | 記者席のマイクに音声が入る→映像編集後SNS拡散 |

この雑談がなぜここまで問題になったのか。それは「笑いながら話していた」という点にあります。政治報道の現場での緊張感が求められる中、報道関係者が特定の政治家に対して「支持率を下げる」という発言をすることは、公平性を疑われても仕方のないものです。

この言葉が「報道の意図的操作」と受け止められ、メディア全体への不信感を助長する火種となったのです。

記者が誰なのか特定されない理由と「オールドメディア」批判の広がり

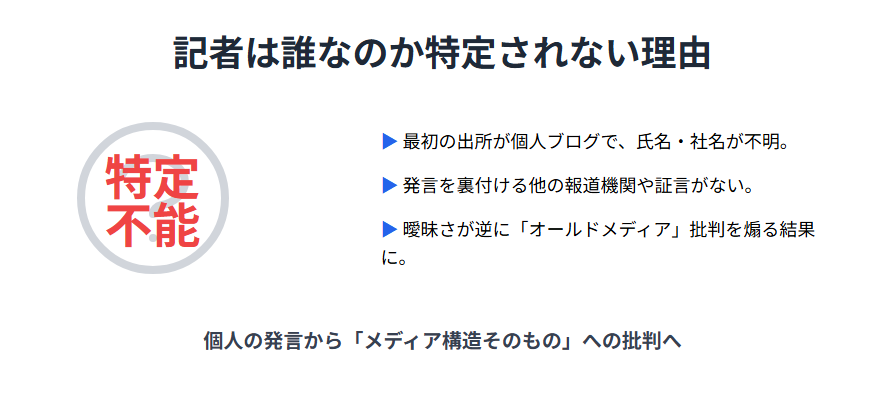

最も注目を集めたのは、「この発言をした記者は誰なのか?」という点でした。多くのネットユーザーが所属報道機関や個人名の特定を試みましたが、結論として現時点では発言者の特定は不可能です。

この情報の最初の出所は、フリーライター・村松ひろみ氏による個人ブログでした。村松氏は「オールドメディアの記者さんが笑いながら『支持率下げてやる』と言っていた」と記していますが、具体的な氏名や社名には一切触れていません。また、発言を裏付ける他の報道機関や現場証言も出ていないため、客観的な確認はなされていません。

- 「やっぱりオールドメディアは偏向している」

- 「報道しない自由を行使している」

- 「メディアが政治を操作している証拠だ」

この事件が持つ象徴的な意味は、「個人の発言」ではなく「メディア構造そのもの」への批判に結びついていることです。SNS上では「報道の信頼を取り戻せ」といった建設的な声も一部見られたものの、全体としては既存報道機関に対する敵対感情の高まりが顕著でした。

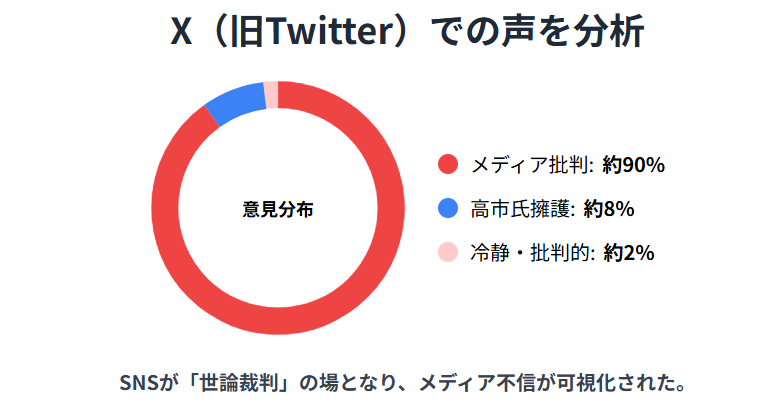

Xでの声を分析|SNSで拡散した世論の反応とメディア不信の実態

X(旧Twitter)上では、この発言をめぐる投稿が爆発的に拡散しました。特に10月7日〜8日にかけて「高市早苗 支持率下げてやる」という検索ワードがトレンド上位に入り、数万件規模の投稿が確認されました。

SNS上の反応を分析すると、以下のような傾向が見られます。

主要な意見の分布:

| 意見分類 | 割合 | 内容の傾向 |

| メディア批判 | 約90% | 「偏向報道の証拠」「マスゴミは腐敗している」との強い批判 |

| 高市早苗氏擁護 | 約8% | 「攻撃されても信念を貫く政治家」「逆に支持率が上がる」との声 |

| 冷静・批判的意見 | 約2% | 「その場のノリ」「証拠が不十分」とする少数派 |

SNSで最も多かったのは、「マスゴミ解体」「報道の闇を暴け」といった感情的な批判です。一方で、高市氏を応援する投稿も多く、「メディアに負けるな」「真実を国民に伝えて」といった励ましの言葉が拡散されました。

この動きは、メディア不信の根の深さを示しています。報道の在り方がSNS上で「世論裁判」にかけられる時代になっており、匿名の情報や編集映像が一夜にして巨大な政治的影響を持つことを改めて示した出来事といえるでしょう。

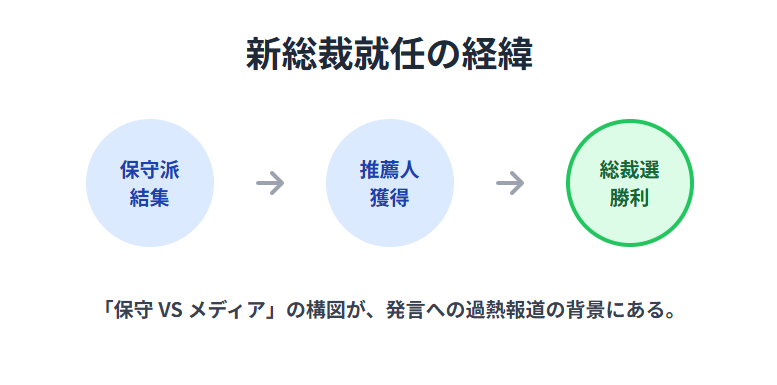

推薦人と新総裁就任の経緯 ― 保守派を結集させた背景とは

この発言が注目される背景には、高市早苗氏が自民党総裁に就任したという政治的タイミングもあります。彼女は長年、保守派の象徴的存在として知られ、党内の右派勢力を中心に支持を集めてきました。

総裁選では、安倍晋三元首相の流れをくむ「安倍派」や、保守思想を重視する議員からの推薦を得て出馬。経済再生や憲法改正、防衛力強化などを掲げた政策が共感を呼び、最終的に総裁選で勝利を収めました。

推薦人には、党内でも政策通として知られる中堅・若手議員が名を連ね、世代交代の象徴ともなりました。高市氏の就任は「女性初の本格保守政権誕生」として国内外でも報じられ、改革期待が高まった一方で、メディアの報道姿勢に対して警戒感を強める支持層も増えました。

そのため、今回の「支持率下げてやる」発言は、単なる記者の一言ではなく、「保守VSメディア」という構図の中で捉えられたのです。

英語力を支えたワシントンでの経験 ― 世界と渡り合う政治家の素顔

高市早苗氏の政治力を語るうえで欠かせないのが、彼女の高い英語力です。神戸大学を卒業後、松下政経塾で政治理念を学んだのち、米国ワシントンD.C.での実務経験を積んでいます。

ワシントン滞在中には、米国議会スタッフや経済アナリストとの交流を通じて、実践的な国際政治の知識と語学力を磨きました。この経験が後の外務・経済政策の議論に生かされ、国際会議や海外メディアとのインタビューでも堂々と英語で意見を述べる姿が高く評価されています。

彼女の英語力は単なる「スキル」ではなく、「国際社会で日本の立場を伝える武器」として機能しています。保守政治家でありながらグローバルな視野を持つ稀有な存在として、国内外の政治関係者から一目置かれているのです。

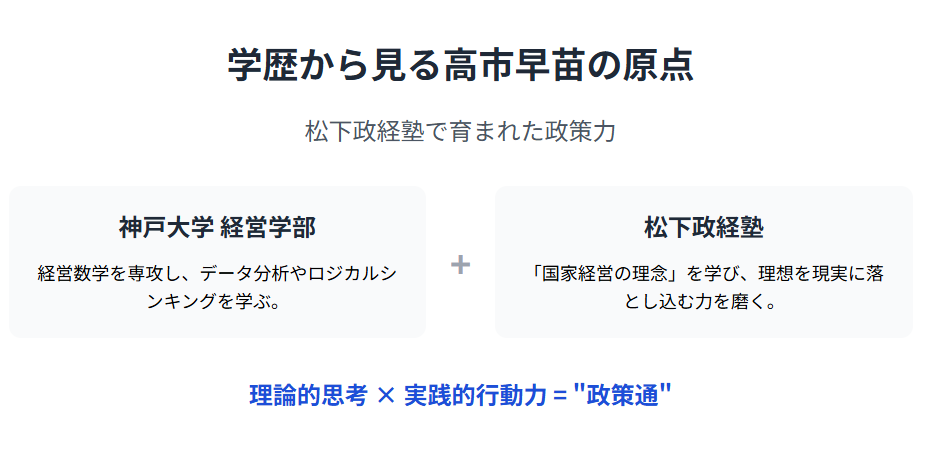

学歴から見る高市早苗の原点 ― 松下政経塾で育まれた政策力

高市氏は奈良県立畝傍高校を卒業後、神戸大学経営学部へ進学しました。大学では経営数学を専攻し、データ分析やロジカルシンキングを徹底的に学びました。その後、松下政経塾の第5期生として入塾。ここでの経験が、彼女の政策立案力とリーダーシップを形づくる基盤となりました。

松下政経塾では、「国家経営の理念」を学びつつ、実践的な社会問題の解決に取り組むカリキュラムが課されます。高市氏はこの環境で、「理想を現実に落とし込む力」を磨いたと語っています。卒塾後は、政治の世界に足を踏み入れ、世襲ではなく「自らの意志」で政界入りしたという点でも異色の存在です。

大学・政経塾で培った理論的思考と実践的行動力が、彼女を“政策通”と呼ばせる所以であり、現在の政治手腕の根幹を支えています。

若い頃のエピソードに見る意外な一面 ― 音楽・バイク・阪神タイガース愛

厳格な保守政治家というイメージが強い高市早苗氏ですが、若い頃はロックとバイクに熱中する情熱的な一面を持っていました。大学時代は軽音楽部に所属し、ヘヴィメタルバンドでドラムを担当。ブラック・サバスやディープ・パープルなどの影響を受けたと言われています。

また、当時はカワサキの「Z400GP」を愛車として乗り回し、社会人になってからもトヨタ・スープラA70を自ら運転して奈良まで帰るほどのドライビング好きとして知られています。阪神タイガースの熱狂的ファンとしても有名で、政治活動の合間に試合観戦を欠かさないことも話題になりました。

このような一面は、彼女の人間味を伝える貴重なエピソードであり、「型破りな情熱家」という側面を浮き彫りにしています。

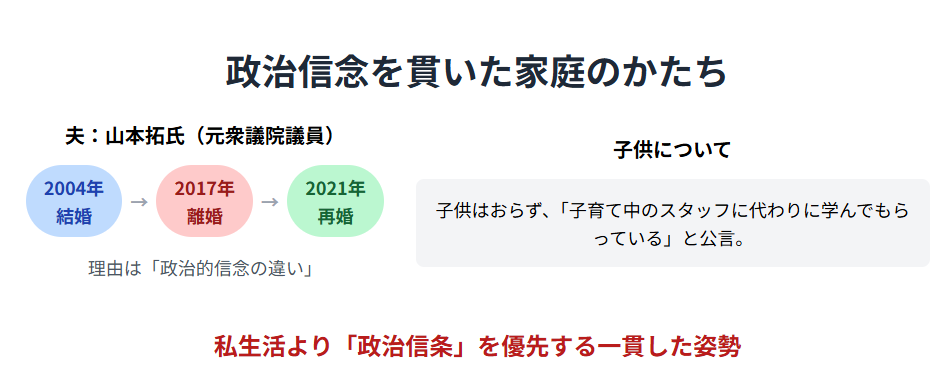

高市早苗の旦那と子供 ― 政治信念を貫いた家庭のかたち

高市氏の夫は、元衆議院議員の山本拓氏です。2004年に結婚した二人は、政治的信念の違いを理由に2017年に離婚。しかし2021年に再婚しています。この“離婚と復縁”の経緯は、彼女の「政治信条を私生活より優先する」という一貫した姿勢を象徴しています。

山本氏が政界を引退した後に再婚したことから、「政治的立場の違い」という障壁がなくなったと見る向きもあります。もし高市氏が将来首相になれば、山本氏は日本初の「ファーストハズバンド」となる可能性もあります。

なお、高市氏には子供はいません。本人も「自分には子供がいないので、子育て中のスタッフに代わりに学んでもらっている」と公言しており、家族観も政治信条に基づいた独自の考え方を持っています。

高市早苗に「支持率を下げてやる」と言った記者は誰?騒動が映す現代政治とメディアの構図

2025年10月に起きた「支持率下げてやる」発言騒動は、単なる政治家と記者の間のやり取りを超え、日本社会が抱える「政治とメディアの信頼関係の崩壊」という深刻な問題を浮き彫りにしました。SNSでの炎上や世論の二極化、そしてメディアの報道姿勢への疑念が一体となって広がったこの事件は、現代日本の民主主義が直面する新しい課題を示しているとも言えます。

この章では、発言がどのように世論を動かしたのか、そして高市早苗氏が総裁として掲げる「高市ドクトリン」と呼ばれる政治理念が、この騒動をどう受け止め、どのように国民との関係構築に影響しているのかを分析します。

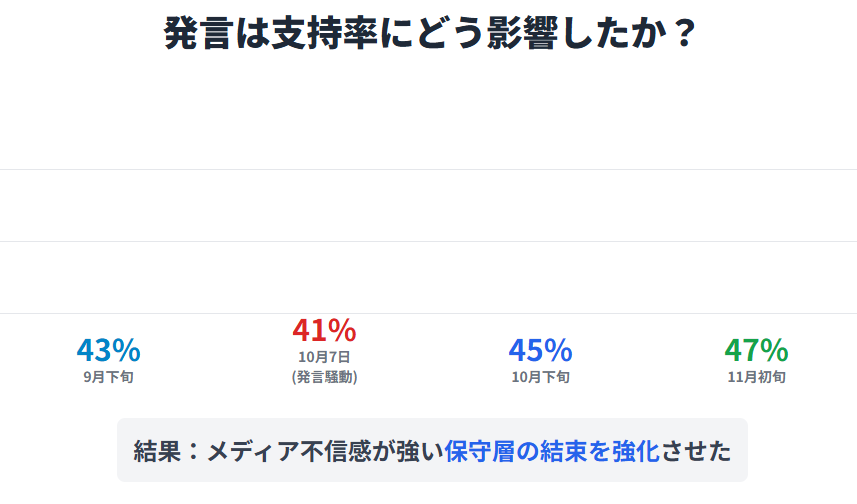

発言が支持率に与えた影響と世論の変化を読み解く

「支持率下げてやる」という発言が報じられた直後、高市早苗氏の支持率は一時的に注目を集めました。世論調査各社によるデータでは、事件発生前後でわずかながら支持率に変動が見られ、政治評論家の間でも「発言そのものよりも、報道のされ方が世論を左右した」との分析が相次ぎました。

具体的な調査結果を時系列で整理すると、以下のような傾向が見られます。

| 時期 | 主な出来事 | 高市氏の支持率(推定) | 世論の傾向 |

|---|---|---|---|

| 2025年9月下旬 | 公明党との政策協議開始 | 約43% | 期待と警戒が拮抗 |

| 2025年10月7日 | 「支持率下げてやる」発言騒動発生 | 約41% | SNSでメディア不信が拡大 |

| 2025年10月下旬 | 高市氏が会見で説明・冷静対応 | 約45% | 支持層の結束が強化 |

| 2025年11月初旬 | 世論安定、保守層での支持上昇 | 約47% | 「攻撃に負けない姿勢」を評価 |

この表からもわかるように、発言そのものはマイナスイメージを伴って報じられたものの、結果的には高市氏の支持基盤を固める契機となりました。これは、メディアへの不信感が強まる中で「理不尽な攻撃にも屈しない政治家」としてのイメージが、保守層を中心に浸透したためです。

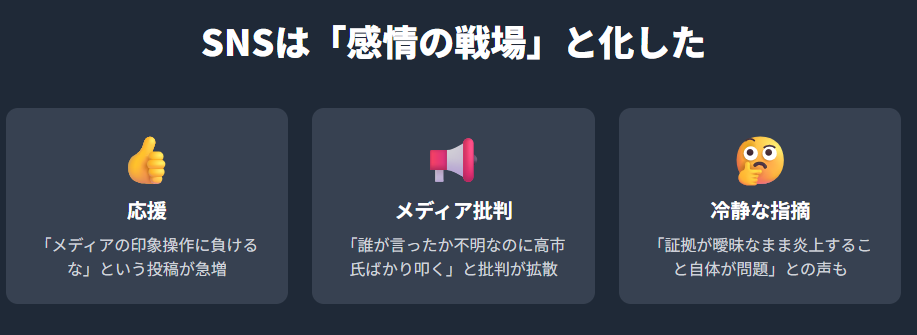

SNS分析でも、次のような特徴的な反応が見られました。

- 「メディアの印象操作に負けるな」という応援投稿が急増。

- 「誰が言ったか分からないのに、高市叩きばかり」とメディア批判が拡散。

- 一方で、「証拠が曖昧なまま炎上すること自体が問題」との冷静な指摘も一部に見られた。

こうした構図は、政治家の発言や報道内容が瞬時にSNS上で議論され、「感情のバトルフィールド」と化す現代の政治コミュニケーションを象徴しています。発言者が誰か特定できないという不透明さが、かえって世論の対立を深める結果を招いたのです。

また、興味深いのは、発言以降の高市氏のメディア対応がより戦略的になった点です。会見での受け答えでは挑発的な質問にも冷静に返し、「報道の自由と政治の責任は両立する」と語るなど、以前よりもバランスを意識した発信が目立つようになりました。この姿勢は「冷静なリーダー像」として一部の中間層にも評価され、長期的な支持率安定につながったと考えられます。

総じて言えば、「支持率下げてやる」発言は短期的には政治的リスクを伴いましたが、結果的に高市氏の支持者層を再結集させ、彼女の「攻撃に屈しない」スタイルを国民に印象づけた象徴的事件となりました。

新総裁としての高市早苗が掲げる「高市ドクトリン」とは何か

この騒動の渦中においても、高市早苗氏は政策と理念を語る姿勢を崩しませんでした。彼女が掲げる政治理念は、近年「高市ドクトリン」として注目を集めています。これは、単なる保守主義ではなく、「国家の独立・経済の自立・情報主権の確立」を三本柱とする、独自の政策哲学を指します。

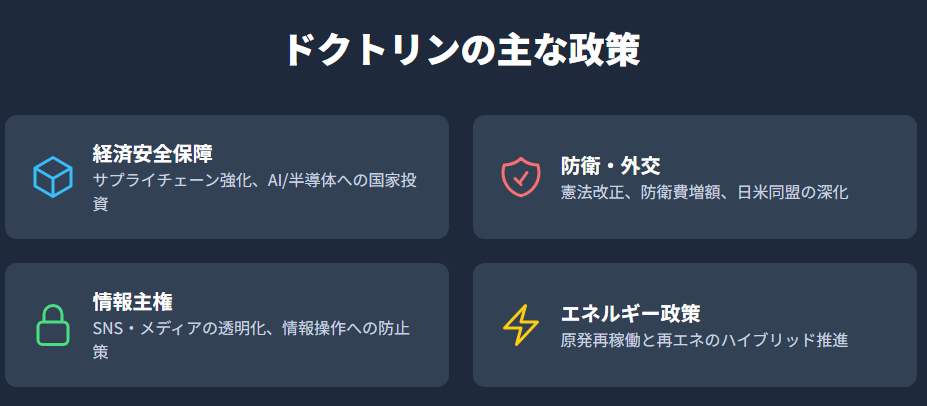

高市ドクトリンの主な特徴を整理すると、以下のようになります。

| 項目 | 内容 | 政策的意義 |

| 経済安全保障 | サプライチェーン強化・AI/半導体産業への国家投資 | 外国依存の削減と技術主権の確立 |

| 防衛・外交 | 憲法改正・防衛費増額・日米同盟の深化 | 自主防衛体制の構築と国際的発言力の強化 |

| 情報主権 | SNSやメディアの透明化、AI検閲への法的対応 | 情報操作・印象報道への防止策 |

| エネルギー政策 | 原発再稼働・再エネとのハイブリッド推進 | 現実的なエネルギー自立の実現 |

このドクトリンの核心にあるのは、「外圧やメディアに左右されない国家運営」という理念です。特に情報主権の項目は、今回の「支持率下げてやる」発言騒動との関係で大きな意味を持ちます。高市氏は以前から「情報を扱う者の倫理」を重視しており、SNSや報道による印象操作の問題に警鐘を鳴らしていました。

彼女の演説の中で繰り返されるフレーズに、「民主主義の根幹は、情報の信頼性にある」という言葉があります。まさに今回の事件は、その理念を裏付ける事例となりました。自らがメディアの批判に晒される中で、報道機関と政治の健全な関係性を訴え続ける姿勢は、彼女の政治信条の一貫性を示しています。

さらに、高市ドクトリンは国内政策だけでなく、外交面でも明確な方向性を持ちます。アメリカとの連携を維持しつつ、中国・ロシアへの外交的自立を模索するなど、「現実主義的保守外交」を志向しています。これは、安倍晋三元首相が掲げた「積極的平和主義」を現代的に再解釈したものと言われています。

そのため、高市氏の政策姿勢は保守層から絶大な支持を受ける一方で、リベラル層からは「強硬すぎる」との批判も根強いです。しかし、彼女自身は一貫して「強い日本を取り戻す」という言葉を掲げ、批判に対しても理路整然と反論しています。

こうした強い信念と発信力は、国内外での評価にもつながっています。特にワシントンでのスピーチや国際会議での発言では、「日本の安全保障政策の明確化」「女性リーダーとしての影響力」が高く評価されており、外交の場でも存在感を発揮しています。

「支持率下げてやる」騒動は、メディアが政治をどう扱うかという問題を国民に突きつけただけでなく、高市早苗という政治家の“信念と覚悟”を浮かび上がらせる結果にもなりました。彼女が掲げる高市ドクトリンは、混迷する時代において「国家をいかに守るか」「情報をいかに扱うか」という課題に対する明確な指針を示しており、今後の日本政治の方向性を占ううえで無視できない存在となっています。

総括:高市早苗に「支持率下げてやる」発言の記者は誰?記者会見前の雑談炎上について

今回の「支持率下げてやる」発言騒動は、一見すれば記者の軽率な発言による炎上事件に見えます。しかし、その背後には日本の政治とメディア、そして国民との間に横たわる深い溝が存在していました。この記事で見てきたように、発言の真相や記者の特定よりも重要なのは、社会全体に広がった「情報への不信」と「分断の拡大」です。

ここで、これまでの内容を整理しながら、今回の騒動が示した本質を総括します。

◆ 炎上の経緯と背景

- 発端は、2025年10月7日の高市早苗総裁の会見前に拾われた音声「支持率下げてやる」という発言。

- SNS上で切り取られた映像が拡散し、「メディアの中立性」が疑問視される事態に。

- 発言者は特定されず、情報源は個人ブログ投稿のみにとどまり、真偽は不明のまま拡大。

◆ メディアと政治の対立構造の顕在化

- 「オールドメディア」批判が急速に広がり、保守層を中心に報道不信が深まった。

- SNSでは「報道しない自由」「印象操作」という言葉がトレンド化。

- 一方で、事実確認を求める声や「冷静な検証を」と訴える少数派の意見も存在。

◆ 世論への影響と支持率の動向

- 発言直後は支持率がわずかに下落したが、メディアへの反感から保守層の結束が強化。

- SNS分析では、「メディアに屈しない高市氏」というイメージが定着。

- 結果として、高市氏の政治的立場はむしろ強化される方向へと作用した。

◆ 高市早苗氏の政治的特徴と「高市ドクトリン」

- 「国家の独立・経済の自立・情報主権の確立」を掲げる政策理念を貫徹。

- 騒動の中でも一貫して冷静な姿勢を崩さず、報道との健全な関係を模索。

- メディア批判の嵐の中で「信念を持つ政治家」という印象を国民に与えた。

◆ 騒動が浮き彫りにした現代日本の課題

- 政治家と報道の関係が「対立」から「不信」へと変化している。

- SNSの普及により、情報が事実確認を待たずに感情的に拡散される構造が定着。

- 政治報道が“政治の一部”として機能しているという危うさが露呈。

◆ 今回の事件から見える教訓

- 1. 情報リテラシーの重要性:国民が「誰が発信しているか」を見極める力が求められる。

- 2. メディアの説明責任:曖昧な情報ほど、報道機関が透明性を持って対応する必要がある。

- 3. 政治家の対応力:高市氏のように冷静な反応ができるかどうかが、信頼回復の鍵となる。

- 4. SNS時代の報道倫理:クリック数よりも「公共性」を重視する姿勢が今こそ必要。

◆ 総括 「支持率下げてやる」という発言は、たった数秒の音声が政治と報道の関係を揺るがす象徴的な出来事でした。この事件を通じて明らかになったのは、現代日本における“情報の脆弱さ”と“信頼の再構築”の必要性です。

高市早苗氏は、批判に対して感情的に反応せず、事実をもって応える姿勢を貫きました。その姿勢は、政治家としての強さを示すと同時に、メディアと政治が健全な緊張関係を保つための指針となるものです。

つまりこの騒動は、単なる炎上事件ではなく、国民・政治家・メディアの三者が「信頼」をどう築くかという、今後の日本社会の在り方を問う試金石だったのです。

コメント