料理研究家として、シンプルで美しいライフスタイルを提案し続けているウーウェンさん。彼女のレシピや著書を見ていると、その洗練されたセンスにいつも溜め息が出てしまいます。「こんなキッチンで、こんな丁寧な料理を作れたらなぁ」なんて、憧れを抱いているのは私だけではないはずです。

私自身、日々の暮らしや道具選びにこだわりたいタイプなので、彼女の機能的かつ美しい世界観には強く惹かれるものがあります。そして、そんなウーウェンさんの背景を知るうちに、ふと気になったのがご家族のことです。あれだけ素敵な暮らしを支えている夫は一体どんな職業の方なのか、また子供たちとの家族構成や現在の様子はどうなっているのか。同じように気になっている方も多いのではないでしょうか。

今回は、ウーウェンさんの活動の原点とも言えるパートナーや家族について、私が調べた情報を深掘りしてまとめてみました。

記事のポイント

ウーウェンの夫の職業や人物像に迫る

ウーウェンさんの作り出す空間や料理には、無駄を削ぎ落とした美しさがありますよね。実は、彼女のキャリアやスタイル形成には、パートナーである旦那様の影響が非常に大きかったようです。ここでは、気になる夫の職業や、二人の関係性がどのように彼女の料理家としての道を切り拓いたのかについて深掘りしていきます。

日本人夫の職業はアートディレクター

ウーウェンさんの夫について調べてみると、どうやら日本人の男性で、職業はデザインやアートディレクションに関わるお仕事をされていたようです。

これには「なるほど!」と膝を打ちました。ウーウェンさんの著書やクッキングサロン、そして愛用されている道具のデザインを見ても、一貫してシンプルで機能美に溢れていますよね。余計な装飾を排し、本質的な美しさを追求する姿勢は、まさにアートディレクターとしての視点を持つパートナーとの生活の中で磨かれたものなのかもしれません。

クリエイティブな視点が融合したライフスタイル

私自身も仕事柄、クリエイティブな職種の方と接する機会が多いのですが、彼らの「機能と美しさを両立させる視点」にはいつもハッとさせられます。単に「見た目が良い」だけでなく、「使いやすいから美しい」という考え方です。

ウーウェンさんの料理が単なる家庭料理を超えて、一つのライフスタイルとして完成されている背景には、こうしたご主人の美的センスやアドバイスによる影響が少なからずあったのではないかと推測できます。例えば、お皿の選び方や盛り付けの余白の美しさなど、料理研究家としてのブランディングの根底には、ご主人との対話があったのかもしれませんね。

夫の名前に関する情報は非公開か

では、旦那様のお名前は何とおっしゃるのでしょうか。これについては、一般の方ということもあり、公式には公開されていないようです。

ウーウェンさんはご自身の活動については積極的に発信されていますが、ご家族のプライバシーについてはしっかりと線を引いて守られている印象を受けます。昨今、SNSなどで私生活をすべて公開するインフルエンサーも多いですが、彼女のように「プロフェッショナルとしての仕事」と「家族とのプライベート」を分け隔てる姿勢には、大人の品格を感じます。

著名な料理研究家であっても、私生活の全てを切り売りするのではなく、あくまで「料理とライフスタイル」を通じてメッセージを伝える姿勢には、いちファンとして好感が持てますね。名前が公表されていないからこそ、私たちが彼女の作品や哲学そのものに集中できるという側面もあるのかもしれません。

結婚のエピソードと料理への影響

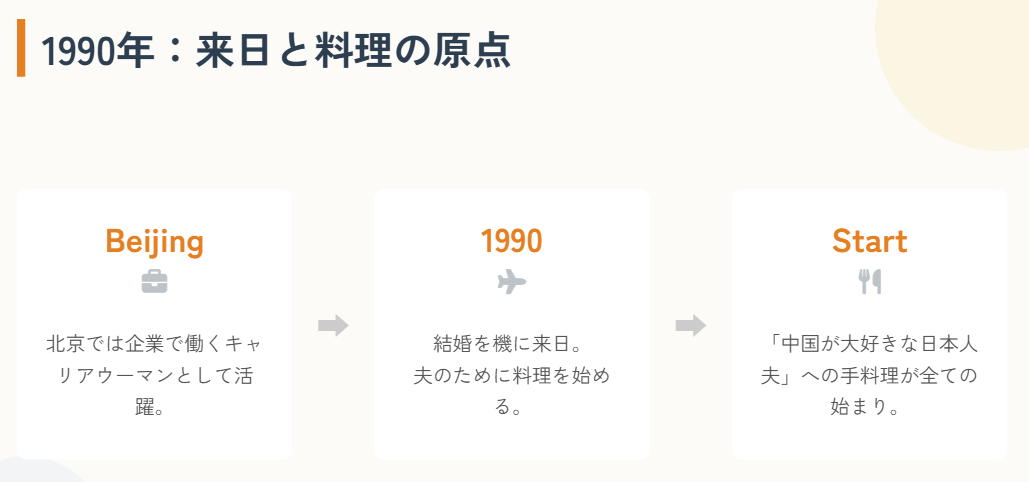

ウーウェンさんの人生における最大の転換点は、間違いなく1990年の来日と、その後のご主人との結婚でしょう。

実は、彼女は最初から料理のプロとして来日したわけではありませんでした。北京では企業で働くキャリアウーマンだった彼女が、日本で家庭を持ち、「中国が大好きな日本人」である夫のために料理を作ったことが全ての始まりだったそうです。

ここが原点!料理家への第一歩

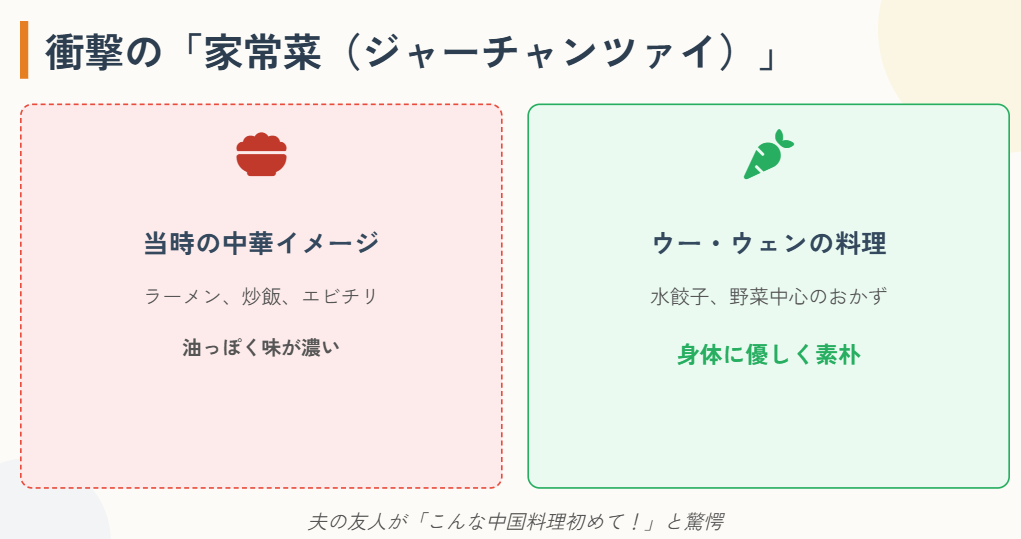

当時、夫やその友人たちに振る舞ったのは、日本の中華料理店で出るような油っぽく濃い味付けの料理ではなく、北京の家庭で日常的に食べられている身体に優しい「家常菜(ジャーチャンツァイ)」でした。

「こんな中国料理は初めて!」という衝撃

ご主人の友人たちが「こんな中国料理は食べたことがない!」と驚き、喜んでくれたというエピソードは有名です。当時の日本では、「中華料理=ラーメン、チャーハン、エビチリ」といったイメージが強く、小麦粉料理(水餃子や麺、餅など)や野菜中心の北京家庭料理は新鮮だったはずです。

もし、ご主人が中国文化に理解があり、彼女の作る素朴な家庭料理を愛してくれなかったら、今の「料理研究家ウー・ウェン」は誕生していなかったかもしれません。夫婦の食卓こそが、彼女のキャリアの実験場であり、出発点だったのですね。

ウーウェンと夫の死別という事実

ネット上でウーウェンさんについて検索すると、「死別」というキーワードが出てきてドキッとした方もいるかもしれません。これについては、過去のインタビュー記事やメディアの紹介文において、夫と死別されたという記述が見受けられます。

具体的な時期や死因などについては詳らかにされていませんが、最愛のパートナーとの別れを経験されていることは事実のようです。デザインやアートへの造詣が深かったご主人との別れは、計り知れない悲しみだったと想像できます。

それでも、彼女が提案し続ける「家族の健康を守る料理」という哲学には、亡き夫への想いや、共に過ごした日々の中で培った知恵が深く刻み込まれているように感じます。悲しみを乗り越え、日々の生活を丁寧に紡いでいく姿勢そのものが、彼女の強さであり魅力なのかもしれません。

離婚説の真相と現在の活動状況

一部では「離婚したのでは?」「再婚している?」といった噂も囁かれているようですが、私が調べた限りでは、離婚や再婚を裏付ける信頼できる情報源は見当たりませんでした。

おそらく、「死別」という情報が伝言ゲームのように広まる過程で、「シングルになった」=「離婚?」という誤解が生じた可能性が高いのではないかと思います。ネット上の情報は玉石混交ですから、注意が必要ですね。

現在の充実した活動

現在は、東京・恵比寿にある「株式会社ウー・ウェンクッキングサロン」を拠点に、料理教室や商品開発、執筆活動など精力的に活動されています。テレビや雑誌で見せる変わらぬ美しさとエネルギッシュな姿を見る限り、お仕事やプライベートも充実されているのではないでしょうか。

パートナーがいなくなった後も、自立した女性としてキャリアを築き上げている姿は、多くの女性にとってロールモデルとなっているはずです。

ウーウェンと夫の家族構成と子供たち

ウーウェンさんの料理哲学の中心には、常に「家族の健康」があります。では、その守るべき家族であるお子さんたちはどのような方々なのでしょうか。ここでは、母親としてのウーウェンさんの顔や、次世代へと受け継がれる想いについて見ていきましょう。

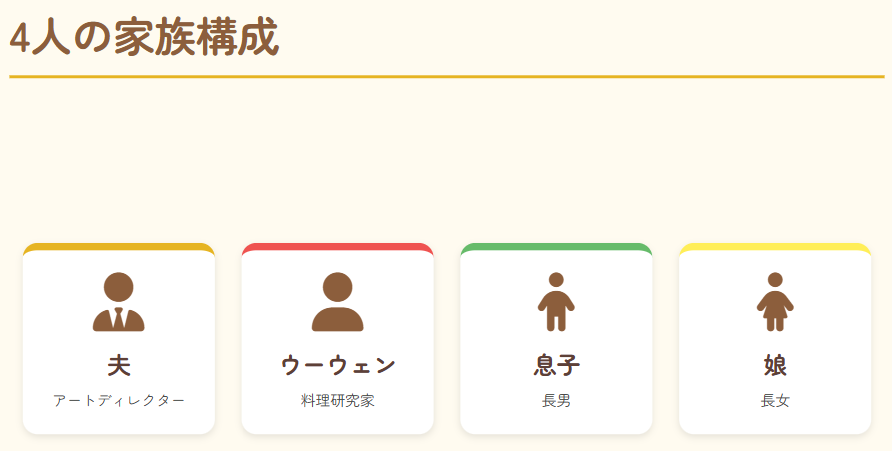

一男一女がいる4人の家族構成

ウーウェンさんの家族構成は、ご主人と、一男一女の二人のお子さんがいらっしゃるようです。来日してからのご結婚・出産ですので、日本で育て上げられたということになりますね。

4人家族の食卓を毎日切り盛りしてきた経験が、あの手際の良いレシピや、無駄のない段取り術に繋がっているのだと思うと、なんだか親近感が湧いてきませんか?「料理研究家のレシピ」というとハードルが高く感じますが、彼女のレシピはあくまで「日々のごはん」としてのリアリティがあるのは、こうした家族の実践があるからこそでしょう。

多忙な日々を支えた「3本の鉛筆」

子育てと仕事を両立させる中で、彼女が編み出したのが「3本の鉛筆」によるタスク管理術だと言われています。赤・黄・緑の色鉛筆でタスクの進捗を管理し、限られた時間で効率よく家事と仕事を回す。そんな工夫も、家族との時間を大切にするための知恵だったのですね。

成長した息子と娘の現在の様子

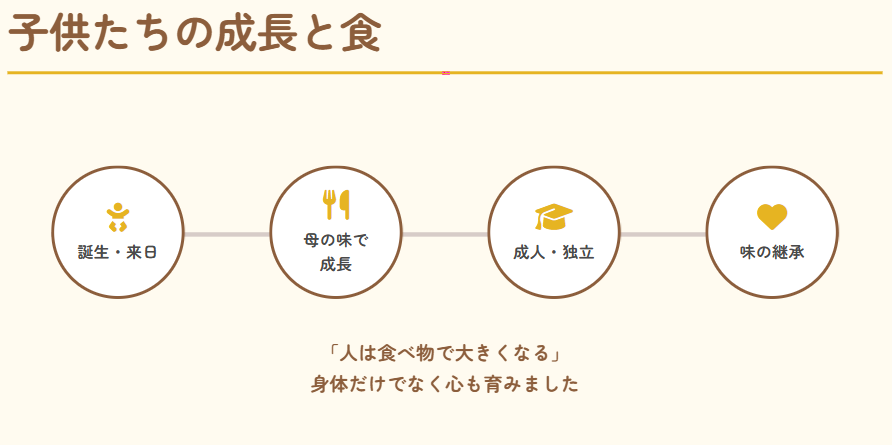

お子さんたちの年齢については詳しくは公表されていませんが、ウーウェンさんの来日時期(1990年)やキャリアの長さを考えると、すでにお二人とも成人されている可能性が高いと考えられます。

ウーウェンさんは常々「人は食べ物で大きくなる」と説いています。身体だけでなく、心も食べ物で作られるという考えです。きっとお子さんたちも、母の作る優しくて滋味深い北京の家庭料理を食べて、健やかに成長されたことでしょう。

もしかすると、すでに独立されて、それぞれの家庭で母の味を受け継いでいるかもしれませんね。「お母さんの水餃子が食べたい」なんて帰省してくるシーンを想像すると、温かい気持ちになります。

家族の健康を第一に考える家常菜

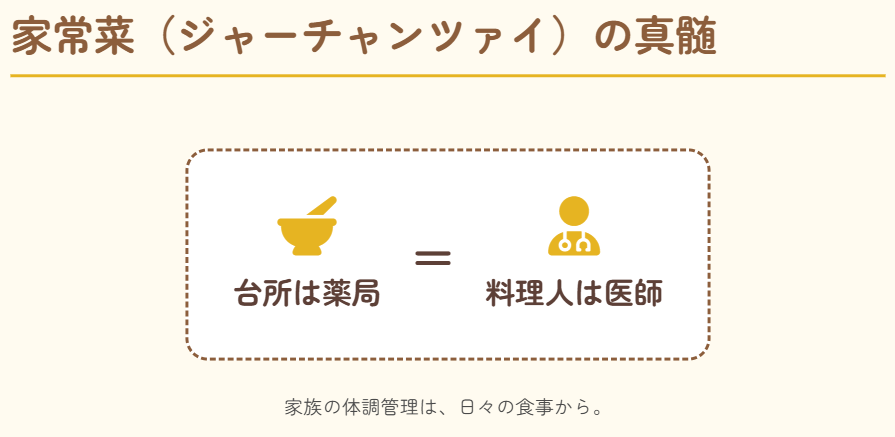

ウーウェンさんの提唱する「家常菜(ジャーチャンツァイ)」の真髄は、「台所は薬局、料理人は医師」という言葉に集約されています。

これは、「家族の体調管理は、日々の食事を預かる主婦(主夫)の役割である」という中国の伝統的な考え方に基づいています。

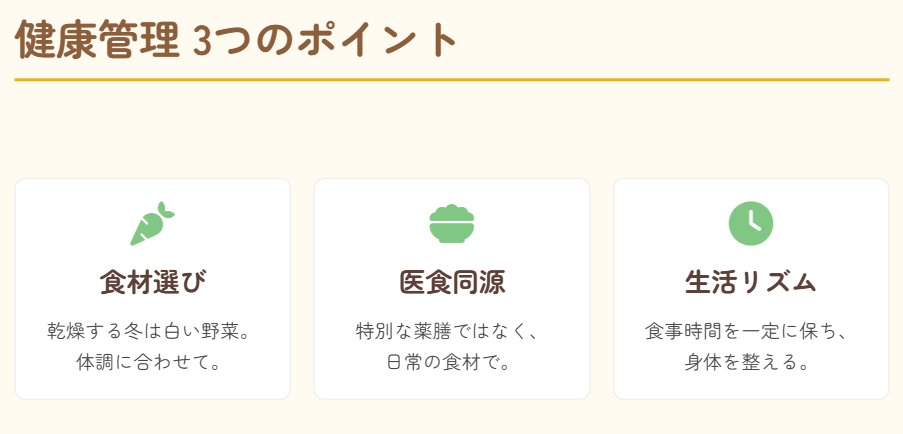

ウーウェン流・健康管理のポイント

- 体調に合わせた食材選び:乾燥する冬には白い野菜(大根、白菜)、風邪気味なら金柑など。

- 医食同源の実践:特別な薬膳ではなく、日常の食材の効能を生かす。

- 生活リズムの重視:食事時間を一定に保ち、身体のリズムを整える。

これらは全て、「大切な家族を病気にさせない」という深い愛情から来ているんですよね。ご主人やお子さんたちの顔色を見て、「今日はちょっと疲れてそうだから、消化にいい蒸し料理にしよう」といった具合に献立を考えてこられたのでしょう。

野菜摂取と健康の関わり

ウーウェンさんのレシピでは、野菜をたっぷりと使うことが特徴ですが、これは現代人に不足しがちな栄養素を補う理にかなった方法です。実際に公的機関のデータを見ても、野菜摂取の重要性は明らかです。

厚生労働省の「健康日本21(第二次)」などでも、生活習慣病予防のために1日350g以上の野菜摂取が目標として掲げられています。ウーウェンさんの「炒めもの」や「蒸しもの」は、かさを減らしてたくさんの野菜を美味しく食べられる最高のメソッドと言えます。

(出典:厚生労働省『栄養・食生活』)

ウーウェンパン開発と家族への愛

料理好きなら誰もが知っている名品「ウー・ウェンパン」。実はこの開発背景にも、家族への愛が隠されています。

このフライパンは、「焼く・炒める・煮る・揚げる・蒸す」が一台で完結する優れものですが、特にこだわっているのが「蒸す」機能です。油を控えめにでき、素材の栄養を逃さず、何より野菜をたっぷり食べられる「蒸し料理」は、家族の健康を守るための最強の調理法。

| 機能 | 家族へのメリット |

|---|---|

| 蒸す | 油を使わずヘルシー。野菜がたっぷり食べられる。 |

| 炒める | 深型で食材が飛び散らず、手早く調理可能。 |

| 1台5役 | 洗い物が減り、家事の時短につながる。 |

「忙しい毎日でも、家族に手軽に美味しく、健康的な料理を食べさせたい」。そんな主婦としての切実な願いと、ご主人のような審美眼を持つパートナーも納得する機能美が融合して生まれたのが、あのウー・ウェンパンなのかもしれません。

次世代へ継承される母の美意識

ウーウェンさんのエピソードで印象的なのが、道具への接し方です。撮影現場などで、黒檀の箸を丁寧に磨いて使っている姿が目撃されています。

単に「食べるための道具」として扱うのではなく、そこに美しさや精神性を見出す姿勢。こうした感性は、きっとお子さんたちにも受け継がれているはずです。「美味しいね」と家族で食卓を囲みながら、良い道具を大切に使う。そんな心の豊かさを育むことこそが、ウーウェン家の教育だったのではないでしょうか。

「おいしい」の連鎖

ウーウェンさんは「『おいしい』という言葉を聞くと、作った疲れも吹き飛ぶ」と語っています。このポジティブな循環こそが、家庭円満の秘訣であり、お子さんたちが将来自分の家庭を持った時にも引き継がれていく宝物になるはずです。

家族を支えたウーウェンと夫のまとめ

今回は、料理研究家ウーウェンさんの夫や家族について、私の視点を交えて調査・考察してきました。

旦那様はアートディレクターとして彼女の感性に影響を与え、その死別という悲しみを乗り越えながらも、ウーウェンさんは「食」を通じて家族の健康と幸せを守り続けてきました。一男一女のお子さんたちとの生活の中で磨かれた「家常菜」の知恵は、今や多くの日本人の食卓を支えるバイブルとなっています。

今回のまとめ

- 夫は日本人のアートディレクターで、ウーウェンさんの美的センスに影響を与えた。

- 夫とは死別されているが、その想いは料理哲学の中に生きている。

- 一男一女の母として、家族の健康管理を料理の原動力にしてきた。

- ウーウェンパンなどのプロダクトは、家族への愛と機能美の結晶である。

彼女のレシピ一つ一つに込められた「家族への愛」を知ると、これからの料理作りが少し違ったものに感じられそうですね。私も、まずは今日の夕飯から、食べる人の身体を想ったメニューを考えてみたいと思います。彼女のように、大切な人の笑顔を作る「家庭の医師」を目指して。

コメント