残間里江子と生島ヒロシのTBSラジオでの長年の共演を通じて築かれた信頼関係や掛け合いには、人生観や社会への視点が色濃く反映されています。

プロデューサーとしての歩み、家族との日常、病気や介護を語る姿勢、そしてシニア世代へ向けた活動まで。その発信には、等身大で生きるヒントがちりばめられています。

記事のポイント

残間里江子と生島ヒロシのラジオ共演から見えてくる人物像

どんな人なのかをラジオ出演からひも解く

残間里江子さんは「生島ヒロシのおはよう一直線」で長年水曜準レギュラーとして出演し、リスナーにとってお馴染みの存在となっていました。

ラジオの場では、社会や文化をめぐる鋭いコメントを発しながらも、時に人間味あふれるユーモアを交え、生島ヒロシさんとの掛け合いを通じて独特の存在感を放っていました。彼女の声から伝わるのは、単なる評論家ではなく、時代を演出し続けてきた「裏方としてのプロデューサー」の視点です。

子どもの頃からスターそのものよりも「舞台をどう作り上げているのか」という裏側に魅力を感じていたことが、彼女の根幹にあります。アナウンサー、雑誌記者、編集者を経て、1980年に企画制作会社を設立し、時代を彩るコンテンツを生み出してきました。

その道筋のすべてに、プロデューサーとしての視点が息づいています。幼少期の極貧生活を乗り越え、「一生働ける仕事に就く」という思いが彼女のキャリアを支えたことも、ラジオから垣間見える人柄の背景にあります。

彼女がラジオを通して発信するのは、社会的な視点とともに、人生をどう生きるかという実存的なテーマです。生島ヒロシさんが持つ温かい人柄と、残間さんの冷静かつ柔軟な思考が組み合わさることで、朝の番組に知的でありながら親しみやすい空気を作り出していました。

山口百恵との出会いがもたらしたプロデューサー人生の転機

残間里江子さんの人生を語る上で欠かせないのが、山口百恵さんとの出会いです。彼女は山口百恵さんの引退コンサートや関連書籍の制作に深く関わり、その存在を「伝説」へと昇華させるプロデューサー的役割を担いました。これは単にイベントを企画したという次元を超え、文化的な出来事を形づくる歴史的な瞬間に立ち会ったことを意味しています。

山口百恵さんの引退を「一人の歌手の幕引き」としてではなく、「昭和という時代の一章を閉じる物語」として演出したことが、残間さんの真骨頂でした。彼女は表舞台に立つ人間を輝かせると同時に、その背後にある社会の空気や人々の感情までも取り込み、より大きな物語を構築する能力を持っていたのです。

この経験をきっかけに、彼女は単なるメディア人から、文化を設計し物語を紡ぐ存在へとシフトしました。山口百恵さんのケースで培った「時代の空気を形にする力」は、その後の企画やプロデュース業に一貫して流れ込んでいきます。

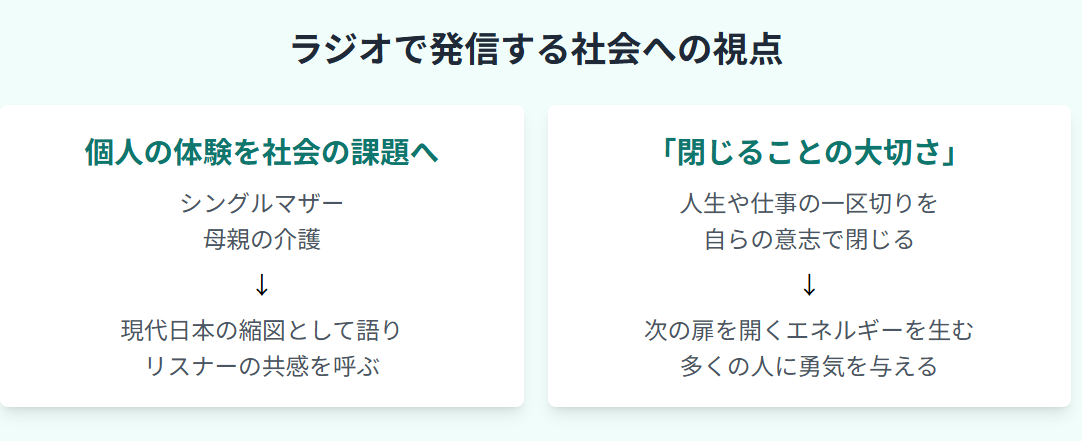

ラジオ番組で発信し続ける社会への視点

ラジオの残間里江子さんは、社会への冷静な視点を常に持ち込みます。その背景には、労働組合活動家だった母親の影響が大きく、社会問題を個人の問題として語るのではなく、普遍的なテーマとして共有しようとする姿勢が見て取れます。

例えば、シングルマザーとして息子を育てた経験や、長年にわたる母親の介護生活を赤裸々に語ることがあります。これらは単なる「私の話」ではなく、現代日本社会が抱える課題の縮図として語られるのです。そのため、リスナーは「自分ごと」として受け止めやすくなり、深い共感を呼びます。

さらに彼女は「閉じることの大切さ」という哲学を発信しています。これは人生や仕事の一区切りを自らの意志で閉じることで、次の扉を開くエネルギーを生み出すという考え方です。ラジオで語られるこの視点は、シニア世代へのメッセージとしても響き、多くのリスナーに勇気を与えています。

ブログで綴られる日常と「心機一転 花盛り!」の現在

残間里江子さんはラジオや書籍だけでなく、ブログでも積極的に発信しています。ブログタイトル「心機一転 花盛り!」には、年齢を重ねてもなお新しい挑戦を続ける意欲が込められています。日常の些細な出来事、息子とのやり取り、健康や終活への思いを綴る記事は、どれも人間味にあふれ、読者に親近感を抱かせます。

特に印象的なのは、息子との日常のエピソードです。大晦日のちょっとした口論や、譲ろうとした食器を「趣味に合わない」と突き返された話など、飾らない日常の一コマを率直に記録しています。そこには「完璧な母親像」ではなく、「一人の人間」としての姿が表れています。

また、介護や病気の体験をオープンに発信していることも特徴です。これにより、読者は「同じように悩んでいるのは自分だけではない」と感じ、励まされるのです。ブログは、ラジオや書籍での発言と同じく、彼女が社会との接点を持ち続けるための重要なツールとなっています。

年齢を重ねても活動を続ける今の姿

現在の残間里江子さんは、年齢を重ねてもなお第一線で活動を続けています。自身の病気の経験を公に語り、それを「弱さ」ではなく「共感の源泉」として社会に還元する姿勢は、同世代だけでなく幅広い世代に影響を与えています。

また、2009年に設立した「クラブ・ウィルビー」やシニア世代向けの取り組み「フレンズ」では、仲間とともに「新しい大人文化」を創る活動を展開しています。これらの活動は、単なる趣味や交流にとどまらず、「人生100年時代をどう生きるか」という問いに答える試みでもあります。

残間さんが提唱する「閉じる幸せ」の思想は、年齢を重ねた今だからこそリアリティを持ちます。キャリアや人間関係を一つひとつ自らの意思で整理し、新しい人生の章を開く。ラジオやブログでその思想を発信し続ける姿は、多くの人にとって「生き方の指針」となっています。

彼女の現在の活動は、単なる延長線ではなく、これまでの人生を凝縮した「集大成」ともいえるでしょう。そして生島ヒロシさんとの共演は、その歩みを日常の中で自然にリスナーに届ける場となっています。

残間里江子と生島ヒロシをつなぐ「家族」と「生き方」の物語

夫に関する情報が語られない理由と背景

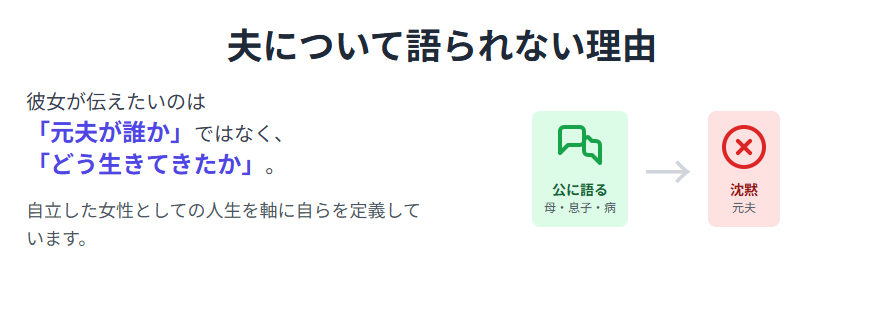

残間里江子さんについて検索すると「夫」というキーワードがよく出てきますが、実際には彼女の夫に関する情報はほとんど公にされていません。過去に結婚と離婚を経験し、一人息子を育てたシングルマザーであることは知られていますが、元夫について語られた記録は見当たりません。

一方で、彼女は母親や息子、自身の病気など、非常にプライベートなテーマについては率直に言葉にしています。そのため、夫に関してだけ情報がほとんど出てこないことはむしろ際立ちます。この「沈黙」は、残間さんが自らの物語をどのように構築しているかを示すものです。

彼女が伝えたいのは「元夫が誰だったか」ではなく、「母として、そして一人の働く女性としてどう生きてきたか」です。言い換えれば、結婚や夫の存在によってではなく、自立した女性としての人生を軸に自らを定義しているのです。この選択こそが、彼女の思想や生き方を象徴していると言えるでしょう。

一人息子との日常から見える母としての顔

残間里江子さんの家族に関する話題で最も多く語られるのは、一人息子との関係です。彼女はシングルマザーとして息子を育て、その過程での喜びや苦労を飾らずに発信してきました。

たとえば、子育て中に「私は鉄人じゃないからね」と息子に伝えたというエピソードがあります。完璧な母親を演じるのではなく、自分の弱さを隠さずに子どもに伝える姿勢は、多くの読者やリスナーの共感を呼びました。

また、息子が成人してからも、彼女はリアルな親子関係を隠しません。大晦日の言葉の行き違いから口論になったり、譲ろうとした食器を「趣味に合わない」と送り返されたりと、微笑ましくも現実的なやり取りがブログや対談で紹介されています。

こうしたエピソードは、残間さんが「理想化された母親」ではなく、等身大の人間であることを示しています。そして、息子との日常は彼女にとって人生哲学を語る素材となり、「終活」「親子の関係性」「人生の手放し方」といったテーマに自然につながっているのです。

息子の学歴にまつわる誤解とその原因

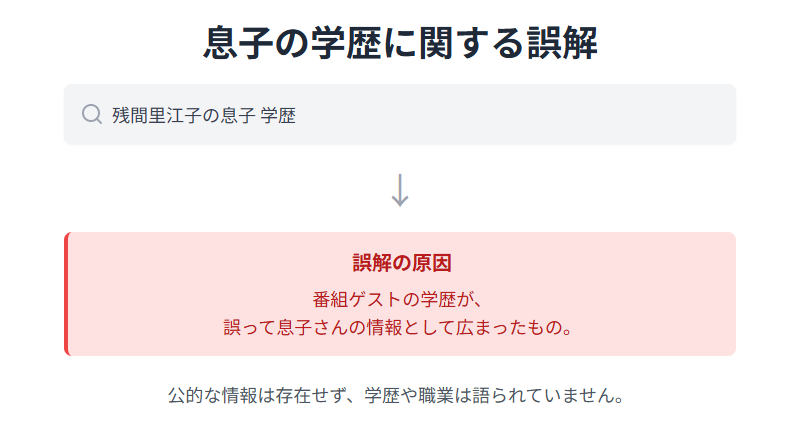

インターネット上では「残間里江子の息子 学歴」という検索が多く見られますが、実際には公的な情報は存在しません。検索すると特定の大学名が表示されることがありますが、それは彼女の息子の経歴ではなく、ラジオ番組や対談で登場したゲストの学歴が誤って関連付けられたものです。

つまり、「残間里江子」という名前と番組ゲストのプロフィールが検索結果で結びつき、誤解が生じているのです。この誤認は、ネット検索特有の情報の錯綜によるものであり、残間さん自身が公に語っていない情報を「事実」として広まってしまった典型例だといえます。

ここから学べるのは、「誰の情報なのか」を確認する視点の大切さです。残間さんの息子について正確にわかっていることは、母と子の日常的な交流やエピソードだけであり、学歴や職業については公式には一切語られていません。

闘病経験が生んだ共感とオープンな生き方

残間里江子さんは、自身の病気についても隠さずに発信してきました。その姿勢は、彼女の「オープンな生き方」を象徴しています。闘病は個人的で辛い経験であるにもかかわらず、それを社会に共有することで「同じ悩みを抱える人とつながる」場をつくり出しているのです。

病気の体験談は彼女にとって単なる「弱さの吐露」ではありません。むしろ、人生の一部として受け入れ、その中でどう生きるかを考える哲学的なテーマに発展させています。この発信は、特にシニア世代にとって強い共感を呼び、「誰もが直面する老いと病をどう乗り越えるか」という普遍的な課題を提示しています。

また、彼女が繰り返し強調する「閉じる幸せ」という考え方は、病気の経験とも結びついています。人生の一章を自らの意志で閉じ、新たな一歩を踏み出す。この思想は、健康や老いと向き合う中でいっそうリアルな説得力を持っているのです。

出身高校は不明でも語られるキャリアの重み

残間里江子さんの「出身高校」について調べる人は多いものの、公的に確認できる情報はありません。一部で高校名が噂されることもありますが、それは同時代の別の著名人と混同された可能性が高いとされています。

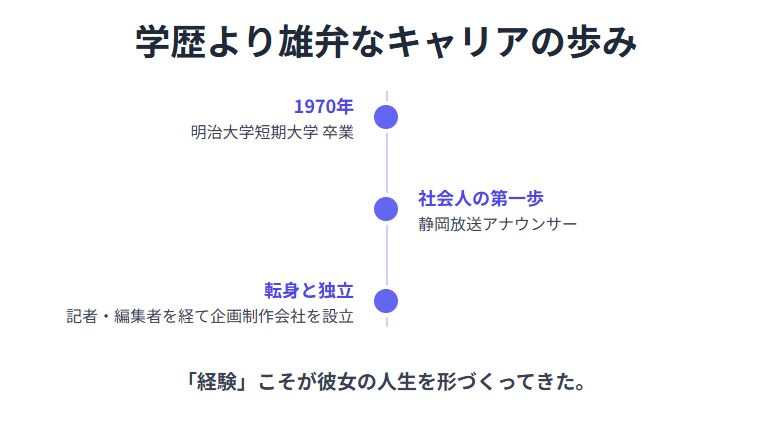

ただし、彼女の最終学歴は明治大学短期大学法律科の卒業と明確に記録されています。1970年に同短大を卒業後、静岡放送のアナウンサーとして社会人の第一歩を踏み出しました。その後、記者や編集者を経て、企画制作会社を立ち上げた経歴は、多くの人が知るところです。

つまり、出身高校が明らかでなくても、彼女のキャリアそのものが十分に雄弁に語っています。特に「裏方の仕事」に魅了され、他者の物語を形にするというプロデューサー的な資質は、アナウンサー時代から一貫して現れています。

ここから浮かび上がるのは、学歴ではなく「経験こそが彼女の人生を形づくってきた」という事実です。

「フレンズ」の取り組みが描くシニア世代の未来像

残間里江子さんが近年力を入れている活動の一つが「フレンズ」というシニア世代の取り組みです。これは単なる趣味や交流の場にとどまらず、人生100年時代をどう豊かに生きるかを考える実践的なコミュニティです。

「フレンズ」では、シニア世代が持つ経験や知識を社会に還元し、新しい「大人文化」を育てることを目指しています。彼女の母親が労働組合の活動家だった影響もあり、「個人の楽しみ」だけでなく「社会とのつながり」を重視しているのが特徴です。

活動内容には、学びの場や交流イベント、社会貢献活動などが含まれています。例えば:

- シニア向けの学習会や講演会

- 健康や終活に関するセミナー

- 趣味を共有するコミュニティ活動

- 地域社会と連携したボランティア

これらの取り組みを通して、残間さんは「老後を受け身で過ごすのではなく、主体的にデザインしていく」生き方を提案しています。

生島ヒロシさんとの共演で見せる人柄と同様に、ここでも残間さんは「他者をつなぐ役割」を果たしているのです。シニア世代の未来像を描く「フレンズ」は、まさに彼女のプロデューサー的資質の延長線上にある活動だといえるでしょう。

総括:残間里江子と生島ヒロシの長年の共演について

残間里江子さんと生島ヒロシさんのラジオでの共演は、単なる放送上のやり取りを超えて、二人の人生観や社会観が交錯する場として多くのリスナーに愛されてきました。ここまでの記事で見てきたように、その関係性からは残間さんの人物像や生き方、そして彼女が積み重ねてきたキャリアの本質が浮かび上がってきます。以下に、そのポイントを整理して総括します。

- ラジオから見える人物像

生島ヒロシさんとの共演を通じて、残間さんはプロデューサー的な鋭い視点と、人間味あふれる語り口を両立させてきました。時代の空気を読み解く発言は、リスナーに知的刺激と共感を与えています。 - 山口百恵との出会いによる転機

山口百恵さんの引退コンサートを文化的な出来事として演出した経験は、残間さんを「文化の設計者」として位置づけました。ラジオでの語りの背景には、この経験で培われた「物語を創る力」が息づいています。 - 家族との関係が語る人生観

夫について沈黙を守る一方で、母や息子との関係については率直に語る姿勢が特徴的です。シングルマザーとしての奮闘や介護経験を社会的なテーマへと昇華させ、発信を続けています。 - 誤解されがちな情報の整理

息子の学歴や出身高校にまつわる噂は存在しますが、いずれも確かな情報はなく、ネット検索特有の誤認であることがわかります。こうした情報の中で、事実と誤解を区別することの重要性を示しています。 - 病気と老いへの向き合い方

自身の病気をオープンに語ることで、同じ境遇の人に寄り添い、共感を生み出しています。「閉じる幸せ」という哲学は、人生を主体的に生きるための実践的な指針となっています。 - ブログと「フレンズ」での発信

ブログ「心機一転 花盛り!」やシニア向けの取り組み「フレンズ」を通じて、日常や人生哲学を共有し続けています。そこには「新しい大人文化」を社会に根づかせようとする意志が込められています。

総じて、残間里江子さんと生島ヒロシさんの共演は、単なる放送を超えて「人生をどう生きるか」という問いをリスナーに投げかけ続けています。二人の掛け合いからは、知的でありながら温かみのある空気が生まれ、その積み重ねが長年にわたる信頼と共感につながっているのです。

コメント